皆さんは、小さな宇宙探査機が遠くの星へ行くにはどうすれば良いのかご存じでしょうか。

地球から宇宙探査機を飛ばす際、火星や土星といった地球よりも外側の惑星(外惑星)へ向かうには加速、水星や金星といった地球よりも内側の惑星(内惑星)へ行くには減速する必要があります。また、宇宙探査機が進む方向も調整しなければいけません。

方法としてはたくさんの燃料を積むことでも実現可能ですが、宇宙探査機が積むことができる燃料には限りがあります。

そこで、よく用いられているのが「スイングバイ」技術です。

スイングバイ技術

「スイングバイ(Swing-by)」とは、天体の重力を利用して宇宙機を加速・減速することができる技術のことです。

(Credit:JAXA)

天体に宇宙機などの物体が近づくと、天体の重力によって引き寄せられた物体は様々な影響を受けます。

星に物体が近づくと、物体は星の引力によって引き寄せられます。この時、物体が星に近づくにつれて引き寄せられる力が強くなり、徐々に加速していきます。

通常、このままだと物体は星から離れた際に減速してしまいますが、実際には星も動いているため(公転)、物体は加速した後星と同じ方向に進むことになり、最終的に物体は星の近くを通過するだけで加速することができます。また、星の公転方向の前側を通過することで、星から離脱する際の力により物体を減速させることもできます。更に物体の進行方向も星の重力によって変わります。

つまり公転する天体の進行方向の後ろ側を通ると重力で引っ張られることで加速(加速スイングバイ)し、逆に天体の進行方向の前を通ると重力によってブレーキがかかり探査機は減速(減速スイングバイ)するのです。

このように、星への近づき方によって、宇宙探査機の速度や進行方向の変更を自由自在に操ることができるのです。

このスイングバイという技術は深宇宙探査に欠かせない技術ですが、地球から直接見ることができない月や違う惑星で行われるもので、実際に行うのは至難の業です。

そのようなスイングバイ技術の習得のため、日本は1990年に一機の人工衛星を打上げました。それが「ひてん(MUSES-A)」です。

当時、まだ米ソ以外に足を踏み入れてこなかった、新宇宙探査への第一歩となる、日本の挑戦の始まりです。

(Credit:ISAS/JAXA)

「ひてん」と挑戦者たち

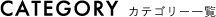

ひてんが計画された1980年代当時、既に米国とソ連は、地球外の月や惑星に次々と探査機を送り込み、多大な科学的成果を収めていました。一方、日本は地球に接近したハレー彗星を探査する「さきがけ」・「すいせい」を打上げたものの、地球重力圏の外にある遠くの惑星の探査はできていませんでした。

そのような日本にとってスイングバイ技術の習得は、地球の外の惑星を目標にする深宇宙探査への、大事な一歩だったのです。

ひてんの主なミッションは、そんなスイングバイ技術の実証のため、月を利用したスイングバイを行うことでした。

しかし、ひてんに関わった科学者たちは、ただのスイングバイでは物足りませんでした。

ひてんのプロジェクトを率いた上杉邦憲氏は日本初の人工衛星「おおすみ」にも関わったベテランで、ミッションに「世界初」を求めました。

深宇宙探査で米ソに遅れをとった日本の衛星として生まれたひてんは、更なる挑戦が求められたのです。

ひてんのミッションには「二重月スイングバイ」の実証も含まれていました。

どちらも、当時米国のNASAでも実現できていなかった、非常に高難易度な技術でした。

「二重月スイングバイ」とは、月を利用して加速スイングバイと減速スイングバイを繰り返すもので、実現できれば探査機の速度を細かく操ることができます。

”探査機の燃料は血の一滴”と言われるほど、探査機の燃料は限りある貴重なものです。もしこの二重月スイングバイによって探査機を自在に操ることができれば、のちの深宇宙探査に革命をもたらすのです。

これらのミッションは、探査機をどのような経路(軌道)で動かすかという軌道設計が重大な要素となります。

この日本宇宙開発の今後を決める軌道設計を任せられたのは、当時まだ若手の川口淳一郎氏。のちに「軌道の魔術師」と呼ばれ、小惑星探査機・はやぶさのプロジェクトマネージャを務めることになる人物です。

豪華な運用メンバーを迎え、ひてんの「軌道への挑戦」が始まります。

不具合との戦い

1990年1月23日、基本が零度を下回る中、M-3SⅡロケットによって鹿児島県・内之浦町の内之浦宇宙空間観測所からひてんが打ち上げられようとしましたが、電源を供給するシステムのトラブルによって中止します。

システムのトラブル復旧は夜通し行われ、既に多くのロケット打上げを行ったことがある責任者の活躍によってシステムは復旧。後日の1月24日に再度打上げが行われました。

その後、ロケットを追尾していた内之浦の20cmアンテナが、運用チームがロケット追尾の訓練不足によって使えなくなるというトラブルに見舞われましたが、こちらもNASAのアンテナを使わせてもらうことで解決します。

ひてんは順調に宇宙へと送られたかのように思われました。

ひてんは、計画では最大で高度50万kmに届く楕円の軌道で地球を周り、そこから地球と月の間を4周半してから月に接近する予定です。

しかし、送られてきたデータでは、ひてんは29万kmほどにしか届かない軌道にいたのです。原因は、ひてんを軌道に乗せるためのロケット第4段目の出力が不安定なことでした。

十分な月スイングバイ実験のためには、ひてんが地球から見て月よりも高い高度(平均38万4000kmほど)に達する軌道に乗らなければいけません。そうしなければ、ひてんが月と接近するタイミングが合わなくなるのです。

本来、こうした誤差は衛星の燃料を使うことで修正しますが、20万km近い距離の修正は困難です。しかし、軌道担当の川口氏は、こんなこともあろうかとバックアッププランを用意していました。

細かい燃料噴射によって軌道を微修正し、ひてんを地球と月の間を5周半させて徐々に加速。最終的に月加速スイングバイを行うというアイデアでした。

そうすれば想定した月スイングバイのための軌道にひてんを乗せることができます。

川口氏の機転によってひてんの危機は逃れましたが、ここからいよいよ「二重月スイングバイ」に向けた準備が始まります。合計4回の月スイングバイが予定されていました。

二重月スイングバイの困難な点は、一度目のスイングバイで軌道を誤ればその後のスイングバイができなくなってしまう点です。

重要なのは、1度目の月スイングバイです。

川口氏ら軌道設計チームは、1回目だけではなく、その後に続く4回分のスイングバイまでの軌道をすべて計算しなおし、記録によると二重月スイングバイまでの間に10回にも及ぶ軌道修正が行われていました。

そして川口氏らの思惑通り、1990年3月19日、ひてんは最初の月加速スイングバイ、そしてその後の1990年7月10日には減速スイングバイにも成功。世界初の二重月スイングバイとなりました。

1990年8月4日には再び加速スイングバイ、1990年9月7日に減速スイングバイ、そして5回目のスイングバイである1990年10月2日の加速スイングバイでは地球から135万kmほどの距離まで到達。ひてんは長大なスイングバイにも成功しました。その後も3度、合計8回のスイングバイに成功し、1年かけた二重月スイングバイ実験に見事世界で初めて成功します。

ひてんは、まるで小さな蕾がだんだんと花開いていくかのような、美しい軌跡を描いていました。

打上げからトラブル続きだったひてん。

しかし、それを川口氏ら運用チームはカバーし合い、上杉氏が謳った「世界初」を達成したのでした。

続け、世界初。「エアロブレーキ」

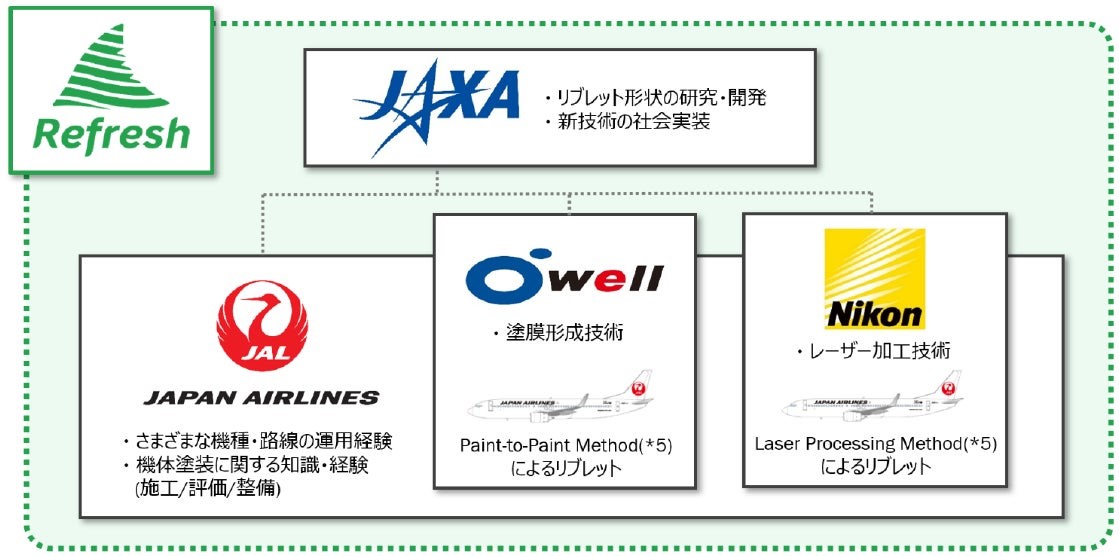

ついに目的の二重月スイングバイを成功させたひてん。しかし、ひてんにはもう一つの重大なミッションが与えられていました。

それが「エアロブレーキ」という技術の実証です。

(Credit:NASA/JPL/Corby Waste)

惑星探査が始まった当初、目的の惑星に接近した探査機は、大量の燃料を用いて減速し軌道と速度を変え、惑星に到達するしかありませんでした。しかし、探査機にとって燃料は大変貴重なものです。

しかし、大気がある惑星を探査する際、探査機の軌道や速度を燃料を使わずに変えることができる方法が、惑星探査初期から考案されていました。

それが「エアロブレーキ」です。

「エアロブレーキ」とは、惑星の大気に探査機を突入させ、その大気抵抗によって急ブレーキのようなものをかけ、軌道や速度を変更するというものでした。

しかし、惑星の大気に探査機を突入させるということは、通常の運用では考えられないほどの、その惑星の低高度を飛ぶ必要があります。しかも、エアロブレーキは高度が高すぎると大気抵抗が足りずに減速せず、高度が低すぎると大気抵抗が強すぎるため探査機は燃え尽きてしまいます。

非常に高度な軌道制御が要求されるハイリスクな操作なため、これまでどの国もやろうとはしませんでした。

しかし、ひてんとその運用チームはこのエアロブレーキに挑戦しました。

挑戦が決まったのは、時間は遡り機体が完成する僅か半年前。運用チームは空気力学を専門とし後に探査機・はやぶさの再突入カプセルの開発を行う安部隆士氏を招き、エアロブレーキへの挑戦が始まりました。

ここにも、米国やソ連に負けない開発をしようという、ひてん運用チームが掲げた「世界初の挑戦」への意欲が現れていました。

エアロブレーキをして大気に突入した際、ひてんの機体温度は非常に高くなってしまい、その高温を数分間ほど受ける必要があります。

当初、ひてんは大気突入時の温度に耐える設計にはなっていませんでした。そのため、エアロブレーキを行うことを決めてからは、残されたわずかな時間で機体が6分間の高熱に耐えるように工夫をしなければいけなくなりました。

そこで上杉氏は宇宙工学の専門家で、ひてん打上げの際にも活躍した林友直氏に頼み、熱制御のアイデアを求めます。

これを受けた林氏は、1975年に東北大学が開発した、ジェットエンジンやガスタービンにも使用される超耐熱素材「チラノ繊維(炭化珪素繊維)」の使用を考えました。炭素珪素という非常に耐熱性の高い素材でできた、ぴったりの素材でした。

このアイデアをもとに、熱を受けるひてんの上面には、最外装には炭素珪素を塗布したアルミ箔、その中には断熱用のチタン1層、耐熱性が高いアルミ蒸着高分子フィルムシート8層、断熱用のチタン1層、更にチラノ繊維のクロスを9層重ねるという気の入れようでした。

しかし、なんとこれだけでも耐熱性が足りません。

そこで、耐熱シートの一枚一枚から繊維を抜き、繊維と繊維の間に空間を作って耐熱性を高める工夫がされました。

なんと、これは手先が器用だった林氏自身の手作業で行われ、林氏は研究の合間に耐熱シートから細かな繊維を一本一本抜いていたと言います。大量のシートの作業をたった一人でやり終えた林氏の活躍によって、ひてんの熱制御の問題はクリアすることになります。

1991年3月、二重月スイングバイを終えたひてんは、ついにエアロブレーキ実験に挑戦します。しかし、問題となる大気抵抗を引き起こす大気の厚さは一定ではなく、具体的に大気の状態を予測する必要がありました。

運用チームは気象データをもとに大気に関する様々な計算を行い、高度125kmの突入が適していると結果を出します。比較的近いと言われている国際宇宙ステーションの高度がおよそ400kmであると考えると、これがどれだけの低高度かが分かります。

スイングバイを終えた後の43万kmほど離れた位置から徐々に軌道修正を行い、1991年3月19日、ついにひてんは地球大気に突入します。米国やソ連もやったことがないエアロブレーキへの挑戦です。ひてんは、秒速11km/の超高速で太平洋を横断するように、地球をかすめて飛行します。

そして、およそ4分後、ひてんは大気を抜け、運用チームにデータが届きます。

ひてんは大気に突入した後徐々に減速し、事前シミュレーションとほぼ同じ減速が行われていました。

この成功に、世界中が驚きました。今まで机上の理論だったエアロブレーキを、宇宙探査大国だった米国やソ連を抑えて、日本の小さな探査機が実証して見せたのです。

そのあと、米国の金星探査機のマゼラン、火星探査機のマーズ・グローバル・サーベイヤー、マーズ・リコネッサンス・オービター、欧州の探査機のビーナス・エクスプレスでも行われ、成功しています。ひてんは、惑星探査における革新的な技術の先駆けとなり、惑星探査の未来に大きな影響を与えたのでした。

月への到達

二重月スイングバイ、エアロブレーキの実証を終えたひてんは、当然十分すぎるほどの大成果を収めていました。しかし、運用チームは、最後に当初の予定にはなかった一大ミッションをひてんに与えます。それが、月への到達です。

実は、ひてんには「はごろも」という寸法40cmほどの超小型衛星を子機(孫衛星)として搭載しており、1990年3月19日のひてん最初の月接近の際に切り離され、搭載されたモータによって月周回軌道に投入されていました。日本初、月周回軌道に乗った宇宙機です。

しかし、はごろもにはカメラといった観測機器は搭載されておらず、月周回軌道には乗ったものの、通信が途切れてしまいその確認も天文台の観測によって行われていました。

上杉氏には、はごろもの経験から写真を撮ることができるような探査機を月に送りたい……という思いもあったかもしれませんが、もう一つ大切な思いがありました。

ソ連のルナ24号が月に着陸して以降、人類は月に探査機や宇宙船を送り出すことはなく、更に今まで月に探査機を送り出したのは米国とソ連のみでした。

アポロ計画当時、ニュースを見た上杉氏は、月探査を米国やソ連に月探査の先を越され悔しい思いをしていたと言います。

「自分が送り出したものを、月に着陸させたい」

その思いを胸に持っていた上杉氏は、ひてんの最後の地を月にすることで、日本初の「月面着陸」を計画します。地球の大気に突入させて役目を終えるはずだったひてんに与えられた、最後のミッションでした。

川口氏らは燃料が少ないことから月到達は難しいと言いましたが、上杉氏はソフトランディング(軟着陸)ではなくハードランディング(硬着陸・衝突)ならできると結論を出します。燃料が足りない中、運用チームは、月スイングバイと太陽の重力を用いて、ひてんを徐々に減速しながら10か月かけて月に接近させる複雑な軌道を編み出します。

1993年4月11日、予定通りひてんは地球から見ることができる「豊かの海」に接近していき、最後は衝突。通信が途絶えました。

ひてんは最後の最後まで月面の写真を撮り続けており、そのデータは地球に送られて今も見ることができます。

日本は、米国、ソ連に続き、3番目の月面到達国となったのでした。

Credit:Wikimedia commons – Silvercat

スイングバイ、エアロブレーキ、そして月面到達。

数々の重大なミッションで成功を収めた「ひてん」。

その成功の裏には、魔術師のように軌道を描きスイングバイを成功させた川口氏、熱制御のために地道な工夫を続けた林氏、そして「世界初」を胸にひてんを見守り続けた上杉氏ら運用チームの努力がありました。

ひてんが残した軌道への挑戦によって得られた軌道技術は、火星探査機「のぞみ」、小惑星探査機「はやぶさ」、金星探査機「あかつき」といった日本の探査機のみならず、世界中の宇宙探査機に受け継がれています。

上杉氏は、ひてんについてこのような言葉を残しています。

「文字どおり天空を駆け巡ってきた『ひてん』ですが、今後月を見上げればいつもそこには『ひてん』があり、何年か後には必ずや誰かが地球に持ち帰ってくれることでしょう」

月にある「豊かの海」にある「フレネリウス」クレーターには、今もひてんが眠っています。いつか、誰かがひてんのようなあっと驚く挑戦をして、月でひてんと巡り合う時が来るのかもしれません。

<参考文献>

ISAS 日本の宇宙開発の歴史

https://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/index.shtml

宇宙科学研究所 – 工学実験衛星「ひてん」

https://www.isas.jaxa.jp/missions/spacecraft/past/hiten.html

小惑星探査機「はやぶさ」物語 – 「スウィングバイ」と「万有引力の法則」

https://spaceinfo.jaxa.jp/hayabusa/about/principle1.html

ISASニュース2007年1月号 No.310

https://www.isas.jaxa.jp/ISASnews/No.310/ISASnews310.pdf

科学衛星の熱設計の歩みと熱物性研究について -大西 昇

熱物性:日本熱物性学会会誌