目次

将来宇宙輸送システムとLetara、ロケットシステムの共同開発で包括連携協定を締結

2025年4月14日、将来宇宙輸送システム株式会社(東京都中央区、代表取締役:畑田康二郎)は、今年1月にLetara株式会社(北海道札幌市、創業者 Co-CEO:ケンプス・ランドン、平井翔大)と包括連携協定を締結したことを明らかにしました。

両社はハイブリッドエンジンを用いたロケットシステムの共同開発を行うとのことです。

将来宇宙輸送システムは「2028年を目標に、人工衛星の軌道投入を目指す」として複数の企業と連携しながらアジャイル型の開発を進めていますが(参考記事)、開発の確度を高めることを目的に、Letaraと包括連携協定を締結することになったとしています。

将来宇宙輸送システムではこれまで液体燃料エンジンを中心に開発を進めてきましたが、Letaraでは人工衛星用の推進システムとして小型ハイブリッドエンジン(液体燃料と固体燃料を組み合わせたエンジン)の開発を行っており、同社はハイブリッドエンジン技術を選択肢に加えるべく検討を加速する構えです。

一方のLetaraでも、今回の包括連携を通じて、ロケットシステム用エンジンの開発に本格的に着手するとしています。

MJOLNIR SPACEWORKS、ロケットエンジン開発に関する燃焼試験に成功

Credit: MJOLNIR SPACEWORKS YouTube

2025年4月10日、ロケットエンジンの大量生産を目指す、株式会社MJOLNIR SPACEWORKS(北海道札幌市、CEO:ビスコア・トール、以下ミヨルニア・スペースワークス)は、同社が開発を進めるプロトタイプエンジンの改良版エンジンの燃焼試験に成功したと発表しました。

これは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業「SBIR推進プログラム」(一気通貫型)フェーズ2として採択されていたもので、同社は事業総額1.5億円(うちNEDO助成額1億円)をかけ、ロケットエンジンのコンポーネントの開発を進めていました。

この試験の成功に伴い、「SBIR推進プログラム」は先月末で完了となりました。

燃焼試験においては株式会社植松電機(北海道赤平市、代表取締役:植松努)の設備を借り、同市の地域住民の協力を得て進めたとのことです。

QPS研究所、「スサノオ-Ⅰ」の初画像・高精細モードを公開

Credit: 株式会社QPS研究所 ウェブサイト

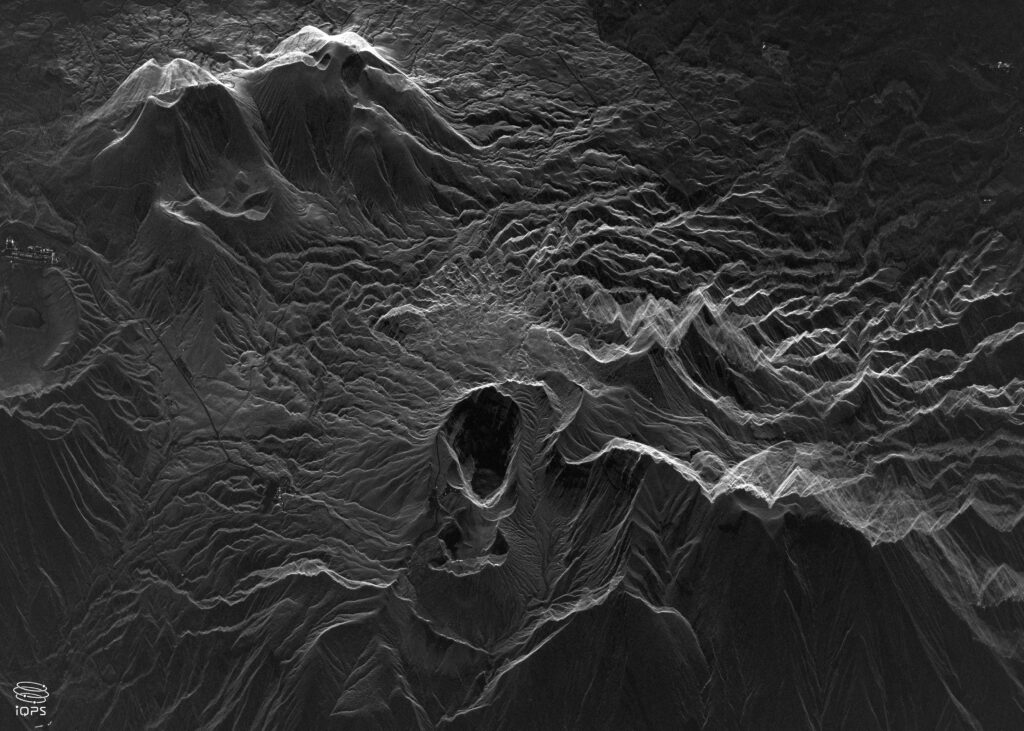

2025年4月10日、小型合成開口レーダー(SAR)衛星の開発・運用を手がける株式会社QPS研究所(福岡市中央区、代表取締役社長 CEO:大西俊輔)は、3月15日に打ち上げられた小型SAR衛星QPS-SAR 9号機「スサノオ-Ⅰ」の初画像(ファーストライト)として取得した試験観測画像を公開しました。

日本時間の3月15日午前9時に打ち上げられた「スサノオ-Ⅰ」は、55分後に予定軌道に投入され、さらに90分後に初交信に成功、アンテナ展開が行われていました。

同社のSAR衛星は分解能1.8メートルの通常モードと、分解能46センチメートルの高精細モードでの観測ができますが、今回は高精細モードの画像が公開されました。

下記の同社ウェブサイトでは、本記事で引用した阿蘇山のほか、米国カリフォルニア州や京都市の画像も閲覧できます。

宇宙ロボット開発のGITAI、新会社を設立 国防総省・NASAの契約獲得を目指す

2025年4月8日、GITAI USA Inc.(アメリカ・カリフォルニア州、CEO:中ノ瀬翔)は、同国デラウェア州に新たな子会社・GITAI Defense and Space LLCを設立したと発表しました。

GITAIでは、同社の設立を通じ、米国国防総省(DoD)およびNASAのプログラムにおけるプライムコントラクター(元請け)としての地位を確立するとしています。

国防総省とNASAの一部のプログラムに入札するには、契約の主体の過半数を所有、または支配するのは米国市民か永住者であることが求められますが、GITAIは2023年11月17日付の発表で創業者兼CEOの中ノ瀬翔氏と、CTO(最高技術責任者)の上月豊隆氏がともに米国永住権を取得したと発表しています(参考)。

新子会社は、国家安全保障ミッションの支援、特に防衛向け衛星コンステレーション向け衛星バスの提供と、GITAI独自のロボット技術を活用した軌道上サービスソリューションの提供に注力するとのことです。

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/