目次

スカパーJSAT、防衛省向けの衛星データ提供業務を約90億円で受注

2025年11月4日、スカパーJSAT株式会社(東京都港区、代表取締役執行役員社長:米倉英一)は、低軌道を周回する地球観測衛星のデータを防衛省へ提供する業務を受注したと発表しました。

この業務は、今年10月1日から来年9月30日までの期間、低軌道を周回する光学衛星が取得した観測画像データを、継続的・安定的に提供するもので、契約金額は88.53億円(税抜)。

スカパーJSATでは、今年2月に低軌道地球観測衛星コンステレーションの自社保有を決定するなど、地球観測分野を成長戦略の重要な柱の一つに位置づけており、今後も政府機関や民間企業へサービスを拡充していくとしています。

企業・アカデミアによる「次世代型宇宙港」ワーキンググループ、報告会を実施

Credit: 将来宇宙輸送システム株式会社 プレスリリース

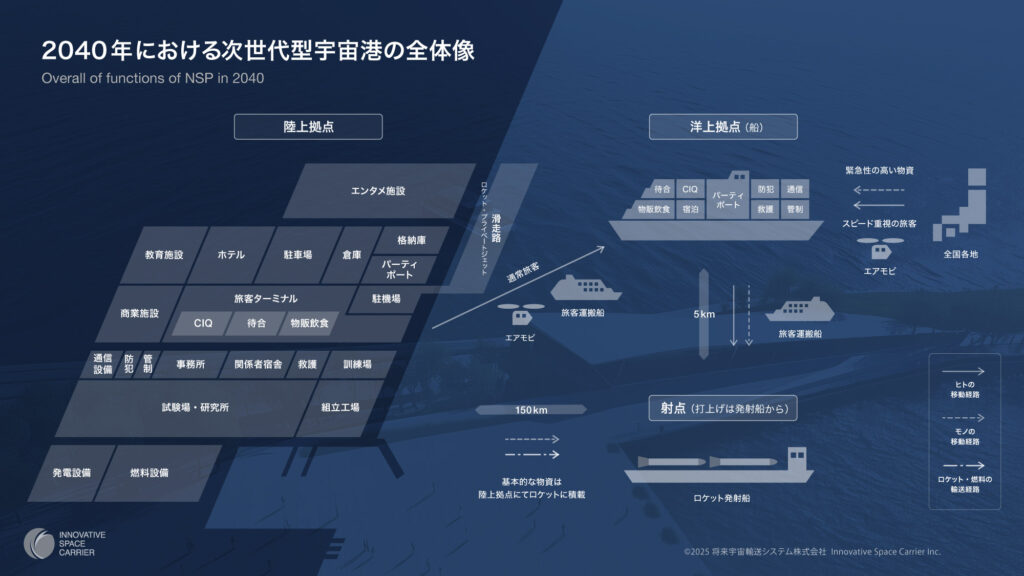

将来宇宙輸送システム株式会社(東京都中央区、代表取締役:畑田康二郎)は、同社が主催し、18社・1大学で組成される「次世代型宇宙港」ワーキンググループによる検討成果を報告しました。

報告会は、都内で行われた宇宙ビジネスのイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」内で行われ、次世代型宇宙港では陸上と洋上、双方で打上げが行える体制を整備することが必要だとされました。

具体的には、下記3つが「次世代型宇宙港(New Space Port:NSP)」の主要構成要素として設定されています。

- 陸上で、ロケットの整備や燃料を運用するための設備や、乗客が利用するターミナル施設が整備されている拠点

- 洋上で、ロケットを打ち上げるための発射拠点

- 洋上で、乗客がロケットへの搭乗直前まで滞在でき、セキュリティなども整備されている拠点

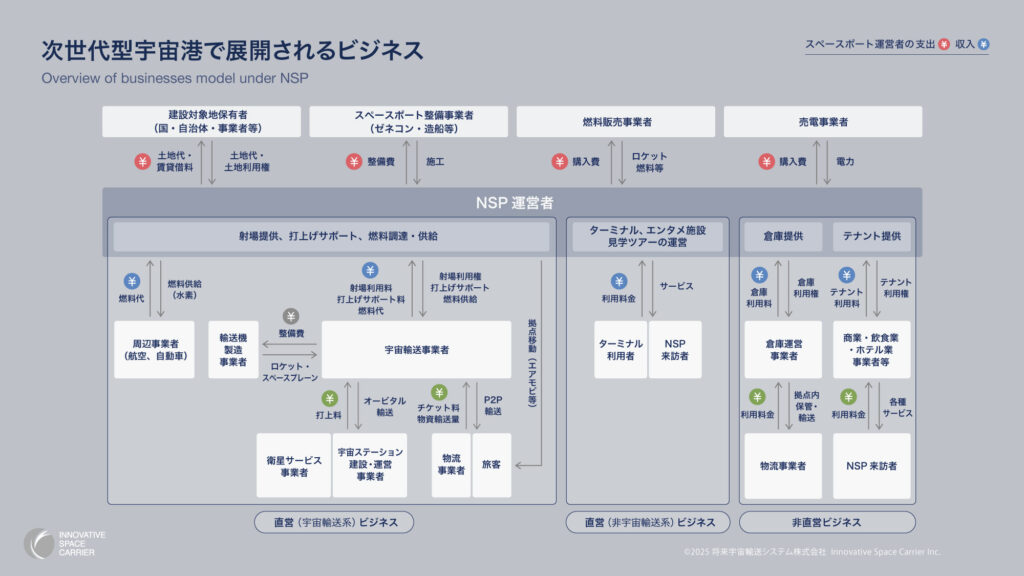

また、次世代型宇宙港で展開されるビジネスの種類や資金循環の想定などを示した図も公開されました。

Credit: 将来宇宙輸送システム株式会社 プレスリリース

また、将来宇宙輸送システムでは今後、今回の発表内容を発展させるため、来年度の開始を目標に新たなワーキンググループの立ち上げを検討しているということです。

米SpaceX、次世代宇宙船「Starship」の開発状況・計画を公表

2025年10月30日、イーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業のSpaceXは、同社が開発する次世代有人宇宙船「Starship(スターシップ)」の開発状況・計画に関する報告を公表しました(SpaceXが公開した「To the Moon and Beyond」)。

Starshipは、コアとなるシステムや生産施設・試験施設・発射場等の開発に加え、アメリカ航空宇宙局(NASA)が主導する「アルテミス計画」で用いられる有人月着陸システム(Human Landing System:HLS)の開発という2つの方向性で進められています。

コアとなるシステムや生産施設・試験施設・発射場等の開発に関し、同社はStarshipと再利用型ロケット第1段「Super Heavy(スーパー・ヘビー)」の飛行試験をこれまでに11回実施。試験を通じ、打上げ・帰還・再利用や、軌道上での燃料タンク間の極低温推進剤の移送、軌道上でエンジン再点火等に成功したとしています。

また、HLSの開発では、デブリからの防護試験や、月面環境制御・生命維持・熱制御システムの実証など、宇宙飛行士の月面着陸に必要なサブシステム・インフラ・運用体制に関する49のマイルストーンを達成したとしています。

同社は今後、現在開発しているHLSキャビンと第3世代のStarshipを用いて、2026年にはHLSのハードウェアの試験や軌道上での燃料移送試験等を実施する予定であるとしています。

米国政府の予算停止などの影響もあり、アルテミス計画をはじめとする宇宙探査計画には不確定な要素がつきまとう状況にありますが、今後の推移が注目されます。

米Sidus Space、宇宙でのデータ保管・エッジ処理実証で米Lonestarと契約

2025年10月27日、米国の宇宙・防衛技術企業Sidus Space(アメリカ・フロリダ州、創業者兼CEO:Carol Craig、以下Sidus)は、月面データセンター構想を掲げる米スタートアップのLonestar Data Holdings(アメリカ・フロリダ州、創業者・会長兼CEO:Chris Stott)と宇宙でのデータ保管・エッジ処理の実証に関し、契約を締結したと発表しました(Sidus Spaceによる発表)。

この契約を通じ、Sidusは自社の地球低軌道(LEO)衛星「LizzieSat®-5」に、Lonestarの高容量デジタルデータストレージペイロードを統合し、高度500〜550キロメートルの軌道で運用。搭載されるペイロードはエッジ処理機能を備えており、地球からアップリンクされたデータを宇宙空間で長期保管・処理し、必要に応じてダウンリンクできる技術を実証するということです。

両社は同実証を通じて独立性が高く、安全な軌道上データインフラの構築を目指すとしています。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから