目次

NEC、光通信の新技術を開発 衛星間のデータ転送遅延半減、遅延変動1/30に

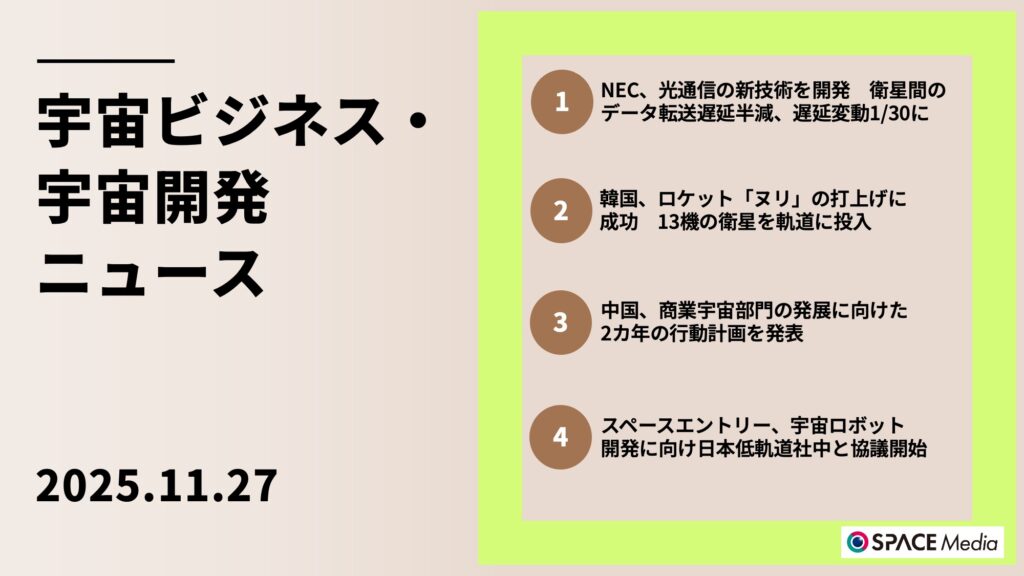

2025年11月27日、日本電気株式会社(東京都港区、取締役 代表執行役社長兼CEO:森田隆之、以下NEC)は、光通信衛星コンステレーションの構築に不可欠なネットワーク制御技術を開発したと発表しました。

複数の衛星が連携して機能する衛星コンステレーションのネットワークでは、衛星同士の距離が常に変動するため衛星の経路の探索・制御が難しく通信の変動が大きくなること、また、地上局と接続する衛星が頻繁に切り替わるため、切り替え時にデータが一部損失する、データの到着順がバラバラになり通信の遅延が変動するという課題がありました。

今回NECが発表した新技術では、この課題に対し、衛星の距離(遅延)変動を計算可能なモデルをつくることで最適な経路探索・制御を実現。データ転送遅延を従来から半減させるとともに、このモデルを利用してデータが届くまでの時間や経路が途切れるタイミングを予測、それに合わせてデータを送る仕組みを開発し、遅延変動を従来の1/30に抑制することが可能になったとしています。

NECでは、この技術は宇宙と地上の通信を低遅延・高信頼にし、大容量のデータでも安定的かつスムーズに通信できるだけでなく、災害時の状況把握や自動運転といった用途にも活用できるとしています。

韓国、ロケット「ヌリ」の打上げに成功 13機の衛星を軌道に投入

Credit: KASA YouTube

現地時間の2025年11月27日午後11時27分、韓国航空宇宙庁(Korea AeroSpace Administration:KASA)は、同国高興郡にある羅老(ナロ)宇宙センターから、ロケット「ヌリ」の打上げを行い、成功しました。

ヌリの打上げは4回目で、今回はKASAの地球観測衛星「Compact Advanced Satellite 500 3(CAS500-3)」を含め13機の衛星を搭載し、衛星はいずれも所定の軌道に投入されました。

中国、商業宇宙部門の発展に向けた2カ年の行動計画を発表 「中国版宇宙戦略基金」創設か

2025年11月25日、中国における宇宙政策推進の中心的組織の一つである国家航天局(China National Space Administration:CNSA)は、2025~2027年にかけての行動計画「商業宇宙飛行の高品質かつ安全な発展の促進に関する行動計画」を発表しました(CNSAによる発表〔中国語〕)。

行動計画の冒頭では、同計画は、商業宇宙セグメントを国の宇宙開発計画に組み込んで政策・規制環境を構築するとともに、開発効率を全面的に向上させ、「宇宙強国」の実現を支援するものと説明されています。

また、主要施策として、(1)イノベーションと創造性の強化、(2)資源の効率的活用、(3)産業の発展・拡大の促進、(4)優れた産業管理とサービスの提供、(5)サプライチェーン全体の安全監視の強化、という5分野が定められており、各分野で合計22の実施事項が記載されています。

中でも、(3)産業の発展・拡大の促進では、「商業航空宇宙開発領域への投融資制度を整備し、国家商業航空宇宙開発基金を創設する」との記載があり、日本の「宇宙戦略基金」に似た仕組みが創設されるようにも読み取れます。

この行動計画からは、中国が国家として商業セクターも巻き込みながら協力に宇宙開発を進めていこうとしていることがうかがえます。

今年5月に内閣府宇宙開発戦略推進事務局がまとめた資料「各国の宇宙開発動向」では、中国の宇宙関係予算の規模は約155億ドル(約2.4兆円)とされており、これらの予算を投下しながらどのように宇宙開発を進めていくのか、今後の動向にも注目が集まります。

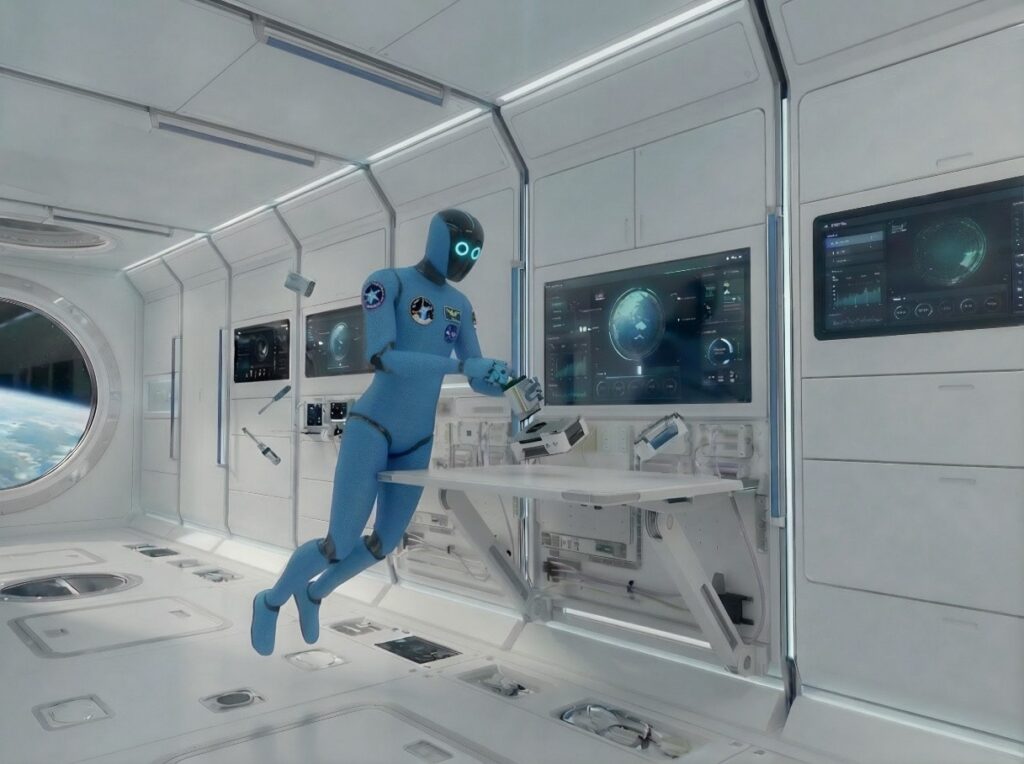

スペースエントリー、ISS「きぼう」後継民間モジュールでの宇宙ロボット開発に向けて日本低軌道社中と協議開始

2025年11月26日、スペースエントリー株式会社(茨城県つくば市、代表取締役CEO:熊谷亮一)は、民間宇宙ステーションにおけるロボティクス運用利用サービス事業の展開に向け、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の後継機となる民間による「日本モジュール」の開発を行う株式会社日本低軌道社中(東京都中央区、代表取締役社長:山本雄大)と産業横断協議・連携を開始したと発表しました。

宇宙飛行士とのコミュニケーション機能、自由な移動機能、物資の運搬機能、さらには日本モジュール内での実験実施機能を備えたロボットシステムの構築を目指すということです。

現在、ISSでは宇宙飛行士が科学実験やステーションのシステム管理・修理などさまざまな業務を分刻みのスケジュールで実施していますが、スペースエントリーでは、ISS退役後に向け、遠隔化・自動化・自律化技術を搭載した宇宙ロボットを開発することで宇宙飛行士のタスクを増やさずに多くの企業が宇宙産業に参画できる未来をつくりたいとしています。

なお、水処理システム等を手がける栗田工業も日本低軌道社中との協議・連携に参画を発表しています(参考記事)。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから