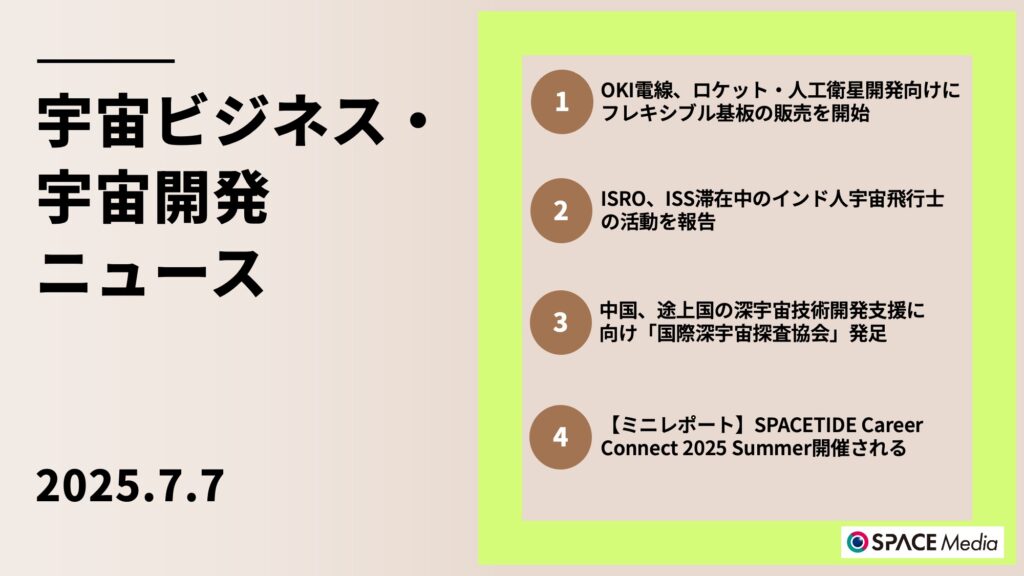

目次

OKI電線、ロケット・人工衛星開発向けにフレキシブル基板の販売を開始 1枚からの開発・生産にも対応

2025年7月7日、OKIグループの電線事業会社である沖電線株式会社(群馬県伊勢崎市、代表取締役社長執行役員:山口英雄、以下OKI電線)は、1枚からのスポット開発・生産に対応した、「小ロット対応カスタム長尺FPC(フレキシブル基板)」の販売を7月8日から開始すると発表しました。

FPCとは、絶縁性フィルムを材料に使った、薄く、軽く、柔らかく耐久性に優れた屈曲性のあるベースフィルム(放射線・高熱に強いポリイミド等)と銅箔などの導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板のことで、自在に曲げられるため、機器内でのわずかな隙間や立体的な配置、繰り返し屈曲する可動部での配線が可能だということです。

ロケットや人工衛星に搭載する機器向けに、研究開発・試作などで要求の多い1枚からのスポット開発・生産にも対応することで、機器の小型・軽量化に貢献するということです。

同社では、成長著しい世界の宇宙市場をターゲットに、2026年度5,000万円の売上を目指すとしています。

ISRO、ISS滞在中のインド人宇宙飛行士の活動を報告 クマムシ実験を完了

2025年7月3日、インド宇宙研究機関(ISRO)は、商業有人宇宙ミッション「Ax-4」で国際宇宙ステーション(ISS)に滞在している、ISRO宇宙飛行士のシュバンシュ・シュクラ(Shubhanshu Shukla)氏が実施した微小重力環境での実験について、最新の進捗状況を発表しました(ISROによる発表)。

ISROの発表によると、シュクラ氏が取り組んだ実験は生物学や医学領域が中心の模様。宇宙環境におけるクマムシの生存・蘇生能力、繁殖行動の調査は無事完了し、極限環境生物の回復力メカニズム解明に貴重な知見をもたらしたとしています。

また、微小重力が人間の筋肉再生に与える影響を探る研究や、微細藻類・シアノバクテリアの研究、電子ディスプレイを用いた認知・インターフェイス評価などが行われているとのことです。

加えて、ISROでは教育普及活動の一環として、シュクラ氏による科学実験も実施。宇宙をより身近なものにすることで、学生や市民にインスピレーションを与えることを目指すとしています。

中国、途上国の深宇宙技術開発支援に向け「国際深宇宙探査協会」発足

2025年7月2日、中国の科学技術研究機関である中国科学院(CAS)は、発展途上国の深宇宙技術の開発支援などを目的とする国際学術機関「国際深宇宙探査協会(International Deep Space Exploration Association:IDSEA)」を7月7日に発足すると発表しました(CASによる発表)。

この組織は、航空宇宙分野における中国初の国際学術組織で、発足の背景には中国の月・火星探査ミッションに対する世界的な関心の高まりがあるとのこと。月や小惑星の探査を含む深宇宙研究に焦点を当て、国際協力を推進するとしています。

【ミニレポート】宇宙業界に人材呼び込め SPACETIDE Career Connect 2025 Summer開催される

2025年7月5日、東京都港区のビジョンセンター東京虎ノ門を会場に、一般社団法人SPACETIDE(代表理事:石田真康)が主催する宇宙業界に特化したキャリアイベント「SPACETIDE Career Connect 2025 Summer」が開催されました。

会場には宇宙ビジネスに取り組む大企業や宇宙スタートアップ26社が出展し、宇宙産業への就職・転職を考える来場者たちと直接交流しました。

会場では来場者に向けて宇宙業界の現状などを解説するインプットセッションが行われ、SPACETIDE代表理事の石田真康氏が登壇。世界的な成長産業である宇宙ビジネスは、日本においても取り組む企業が増え、技術や資金は集まっている状況だが、エンジニアなどの技術人材だけでなく、ビジネスを構築する経営者や会社を運営するコーポレート人材など、あらゆる面で人材が不足していると説明(参考記事)。さまざまな人の経験やスキルが役立つはずと話しました。

また、会場では特別トークセッションとして「キャリアの選択肢に“宇宙”がある時代へ ~夢、現実、そして次の一歩~」も行われ、漫画『宇宙兄弟』初代編集担当でコルク代表の佐渡島庸平氏と宇宙飛行士の山崎直子氏、そしてSPACETIDE石田氏が登壇しました。

佐渡島氏と山崎氏はそれぞれの視点から、この20年あまりでの宇宙産業の変化を語り、佐渡島氏は『宇宙兄弟』企画時の2005年ごろは取材なども難しく、非常に閉じた業界という印象だったと述べました。一方の山崎氏も、有人宇宙活動はあまり注目されない状況にあったと振り返りました。

翻って現在、自動車や航空、保険などさまざまな業界の企業が宇宙部門を新設するようになり、宇宙が産業として認識される時代になったと概観。佐渡島氏は、重厚長大産業と新興スタートアップが共存する稀有な産業であり、AIの次に立ち上がる新産業としてのポテンシャルを感じるとしました。

また、山崎氏は人類共通の場であることが宇宙の魅力としたうえで、国境や価値観などの違いを越えた協力の可能性や、宇宙を「場」として活用するアイデアは無限大だと伸びしろの大きさを語り、いまの宇宙業界は過渡期を皆で作り上げるワクワク感があることに加え、国の後押しもある好機だと来場者に向け語りました。

なお、SPACETIDEによる宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE 2025」が今週から、虎ノ門ヒルズフォーラムをメイン会場に開催されます。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/