米ラスベガスにて2025年1月7日から10日にかけて開催された世界最大級の総合デジタルテクノロジー展「CES(Consumer Electronics Show)2025」。従来は家電見本市と紹介されていましたが、近年では最新テクノロジーやその活用事例の発表の場として注目を集めています。

CESでは最新テクノロジーと親和性のある“宇宙技術・産業”に関連する展示・講演もあるため、SAPCE Mediaでは、3回にわたってその模様を紹介します。

第3回となる今回は、アメリカ航空宇宙局(NASA)によるパネルディスカッション「アルテミスⅡ、NASAの有人月探査復帰を切り拓く」の内容をお伝えします。 (第1回では日本企業の取り組みを、第2回では海外企業の取り組みを紹介していますので、ぜひご覧ください)

目次

パネルディスカッションの概要 〜アルテミスⅡクルーをはじめミッション関係者が登壇

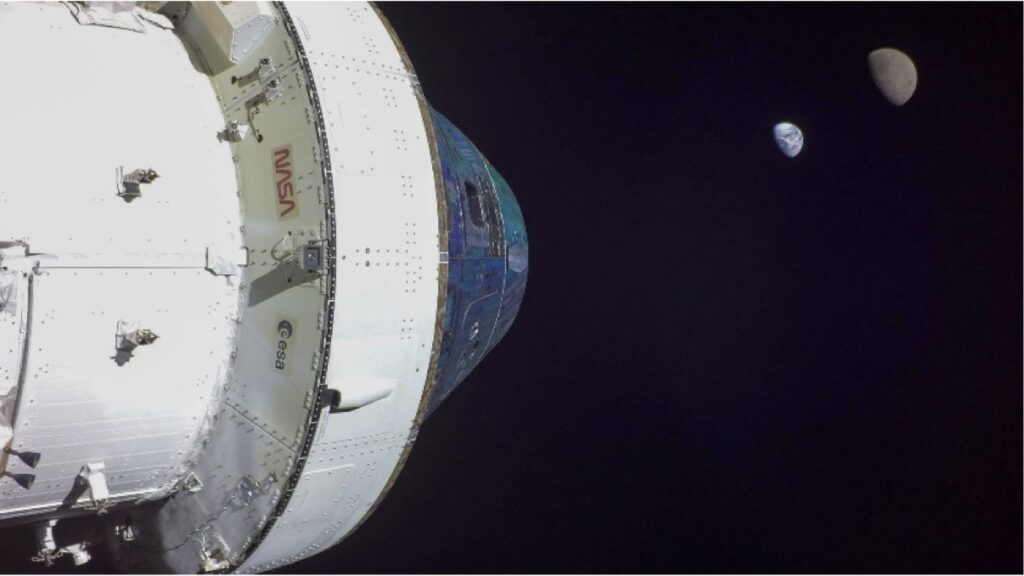

2026年4月に打上げが予定されているアルテミスⅡは、有人月探査の本格的な再開を告げる節目となります。NASAが主導するこのミッションでは、宇宙飛行士たちがスペース・ローンチ・システム(SLS)ロケットに搭乗し、オリオン宇宙船によって月周回軌道へと向かう予定で、深宇宙という環境下で、クルーがいる状態で宇宙船の各システムが設計通りに作動するかを確認することが、主な目的です。

ミッションの実施が近づく中、NASAは準備状況の最新情報を共有するとともに、ミッションの具体的な運用に関する疑問に応えるため、CESにおいてパネルディスカッションを開催しました。

また、このパネルディスカッションには以下の方々が登壇しました。

- Kristin Fisher(クリスティン・フィッシャー)-ファシリテーター

- Reid Wiseman(リード・ワイズマン)-パネリスト(NASAアルテミスⅡのコマンダー)

- Tyler Nester(タイラー・ネスター)-パネリスト(NASAの「ムーン・トゥ・マーズ」プログラムの上級アドバイザー)

- Howard Hu(ハワード・フー)-パネリスト(オリオン宇宙船のプログラム・マネージャー)

- Rob Yaskovic(ロブ・ヤスコビッチ)-パネリスト(NASAの探査地上システムの副マネージャー)

ここからは、登壇者によるディスカッションの模様をダイジェストでお届けします。

アルテミス、宇宙探査の新たな章

クリスティン・フィッシャー NASAはアルテミス計画を推進し、人類を再び月へ送り出そうとしています。しかし、アポロ計画で月に行ったのに、なぜ再び戻る必要があるのでしょうか?

リード・ワイズマン 最後に人類が月に降り立ったのは1972年です。月に戻る理由は数多くありますが、最大の目的は火星を目指すことにあります。月は地球から約40万キロと比較的近く、長期の宇宙探査に必要な技術や運用の実証実験を行うのに最適な場所です。例えば、着陸技術や居住環境の維持、資源の活用などを月で試すことで、より困難な火星探査の準備ができます。さらに、SpaceXやBlue Originの躍進、スペース・ローンチ・システム(SLS)といった最新技術の発展は、10年前には想像もできなかったレベルに達しています。また、月の水氷を利用し、将来のミッションに活用することも重要な課題の一つです。

Credit: NASA

クリスティン・フィッシャー アポロとアルテミスには共通点もありますが、大きな違いは何でしょうか?

ハワード・フー 大きく分けて3つのポイントがあります。「科学的探求」、「計画の規模」、そして「持続可能性」です。アポロ計画の目的は「月に着陸すること」でしたが、アルテミス計画では長期的な活動拠点を築くことを目指しています。具体的には、ゲートウェイ(月周回軌道上の宇宙ステーション)、月面居住施設、探査車(ローバー)などのインフラ整備を、NASAだけでなく、民間企業や国際的なパートナーと協力して進めています。こうした長期的な拠点の確立によって、火星探査に向けた持続可能な探査能力を構築することが最終的な目標です。

タイラー・ネスター アポロ計画が「人類を月に送り、帰還させること」を目的としていたのに対し、アルテミス計画は長期的な探査の基盤を築くことに重点を置いています。そのため、技術面や産業面での要求はこれまでにないほど高まっています。計画の規模が大きくなるほど、求められる技術革新のレベルも上がっているのです。

ハワード・フー アルテミス計画は、アメリカの宇宙探査への大規模な投資であり、国際協力と民間企業の技術革新を組み合わせながら進めていくプロジェクトなのです。

アルテミスⅡの進捗状況

クリスティン・フィッシャー アルテミスⅡの打ち上げまで約15か月となりました。現在の進捗状況について、それぞれの担当分野から簡単に説明していただけますか?

ロブ・ヤスコビッチ 私たちの役割は「組み立て・打ち上げ・回収」です。現在、固体ロケットブースター、コアステージ、オリオン宇宙船をVAB(組立棟)で組み立てています。その後、発射台へ移動させ、燃料補給や試験を行った後に打ち上げます。また、アルテミスIの打上げで損傷したモバイルランチャーの改修を行い、新しい緊急脱出システムのテストも完了しました。さらに、打ち上げ準備の効率を向上させるため、120万ガロン(約450万リットル)の液体水素タンクを新設しています。

ハワード・フー オリオン宇宙船はケネディ宇宙センターで組み立てています。アルテミスIでは無人で25日間の試験飛行を行いましたが、アルテミスⅡは有人ミッションとなるため、新たに生命維持装置やディスプレイシステムを搭載します。組み立てが完了すれば、ロブのチームへ引き渡し、SLS(スペース・ローンチ・システム)の上に搭載されます。また、アルテミスⅢやⅣに向けた宇宙船の製造も進行中で、すでに関連機材が続々と到着しています。

タイラー・ネスター SLSの全コンポーネントはすでにフロリダに届いており、現在ロブのチームが組み立てを進めています。また、月の位置は毎月変化するため、最適な打上げタイミングに合わせたソフトウェア設定の調整も重要な作業です。さらに、アルテミスIXまでのSLSのパーツ製造も進めており、今後のミッションに備えています。

クリスティン・フィッシャー NASAは最近、オリオン宇宙船の熱シールドをアルテミスⅡ号でそのまま使用するが、いくつかの修正が加えられると発表しました。大気圏再突入時にクルーを守る能力に自信はありますか?

ハワード・フー もちろん、私たちはシステム全体に対して完全な自信を持っており、特に熱シールドに関しては、クルーを乗せることに何の問題もありません。アルテミスIでは、熱シールドをテストしました。このシールドはアポロミッションで使用されたのと同じ材料で作られていますが、再突入時に予期しない挙動が見られました。材料内部でガスが閉じ込められて圧力が発生し、熱シールドの一部が予想通りに摩耗しなかったのです。その結果、熱シールドの一部が損傷しました。

この現象を理解するために、私たちは125回以上のテストを行い、分析しました。その結果、再突入中にカプセルが非常に高温にさらされ、ガスが蓄積されたことで、外層の摩耗が予想よりも遅れたことがわかりました。これにより、内部で膨張が起こり、熱シールドの一部が剥がれました。

アルテミスⅡでは、この影響を最小限に抑えるために軌道を調整します。これにより、熱シールドのパフォーマンスを保ちつつ、より制御された再入を実現します。そして、アルテミスⅢでは材料の配合を少し変更して、この現象に対する耐性を強化する予定です。

Credit: NASA

クリスティン・フィッシャー モバイルランチャーはどうですか?

ロブ・ヤスコビッチ アルテミスⅡでは、モバイルランチャー1(ML1)を使用しており、こちらは順調です。改修も進んでおり、ブースターも積み上がっていますので、問題なく準備は整います。

モバイルランチャー2に関しては、プロジェクト初期にいくつかの問題(COVID、インフレ、契約上の問題)がありましたが、リスクを減らし、契約インセンティブを改善し、設計段階から建設段階へ移行しました。2024年からはスケジュール通りに進んでいます。主要なマイルストーンも達成しています。

アルテミスミッションを巡る政治の行方

クリスティン・フィッシャー SLSはそのコストの高さで多く批判されています。NASAの監察総監によると、1回の打ち上げで約20億ドルかかり、完全に使い捨てだとされています。これに対して、SpaceXが開発しているスターシップは、1回の打ち上げコストが約1億ドルだと見積もられています。これについて、納税者にどう説明しますか?

タイラー・ネスター それはロブに対する質問よりも難しいですね!(笑)

一言で答えるのは難しいですが、いくつかお伝えしたいことがあります。まず、その20億ドルという数字には、単なる打上げ費用だけでなく、今後のミッションに向けてすでに購入した部品や構築した設備など、いろいろな費用が含まれています。単純に打ち上げ回数を割って出したコストではないということです。言い換えれば、最初は30億ドルかかりますが、その後はほぼ無料に近いといった感じです。それは、施設の維持や必要な部品を整えていくことが前提となっているためです。

また、SpaceXとの比較についてですが、私たちがやろうとしていることを達成するためには、今持っているすべての打上げ能力と生産能力が必要です。それでも、すべてを達成するには限界があるというのが現実です。私たちももっと速く、効率的に進めたいと思っていますし、毎日そのために努力しています。今はまだ目標に到達していませんが、着実に進んでいます。ですから、納税者のお金をどう使っているかについては、私たちは十分に説明できると自信を持っています。

Credit: NASA

クリスティン・フィッシャー 米国の政権が交代した際、アルテミス計画や目的地が変更される可能性について、NASA内部ではどれくらい懸念されていますか? たとえば、トランプ次期大統領や彼の支持者であるイーロン・マスクが登場した場合、月ではなく火星に行くと言われる可能性もありますが、その点についてどう思いますか?

リード・ワイズマン NASAはアメリカ合衆国大統領のために働いており、税金で運営されています。政府が変われば、戦略や方針も少し変わります。それがよい方向に変わることもあれば、大きな変化になることもありますが、今は前向きに捉えています。イーロン・マスクは素晴らしい発明家で、火星を目指しています。私たちも火星を目指しており、SpaceXとの契約で月面に向かう予定です。それが火星へ行くための第一歩となります。政権交代による懸念は常にありますが、私たちは政府の一部として与えられた目標に向かって働き続けます。今は人類の探査にとって黄金時代とも言える時期で、NASAも民間企業も一緒に素晴らしい成果を上げています。

人類の宇宙探査の黄金時代

クリスティン・フィッシャー 「人類の宇宙探査の黄金時代」とのことですが、2025年は人類の宇宙探査において、どんな位置づけになると思いますか?

ロブ・ヤスコビッチ 2025年は『探査の精神』が象徴される年だと思います。チームのエネルギー、根気、そして持久力が光る年であり、それを引き続き発揮していく年でもあります。

ハワード・フー 私にとっては『ネクサス』、つまり『つながり』の年です。アポロ計画からアルテミス計画へと進み、世界中の国々と協力して、平和的な宇宙探査を推進する重要な時期だと感じています。

タイラー・ネスター 2025年が、人類による宇宙探査の決断を下し、月と火星に向かう道を歩み始める年だと信じています。無人テストから深宇宙探査へと進む転換点となるでしょう。

Credit: NASA

リード・ワイズマン 20年後に振り返ったとき、この年は人類が地球を離れた年だと言えることでしょう。そして、ここから先、人類は永遠に地球を離れることになると思います。ちょっとしたエピソードですが、国際宇宙ステーションにいるとき、カリフォルニア上空を通過すると、夜のサンフランシスコが見えます。そして、視線を少し動かすと、なにもない場所に突然現れる巨大な四角い光の塊、ラスベガスを見ることもできます。宇宙に行くたびに、毎回それを見るのが面白くて仕方ありませんでした(笑)。

世界最大級の総合デジタルテクノロジー展であるCESにおいて、アルテミス計画に言及したパネルディスカッションが実施されたこと自体が印象的でしたが、その中でも政治との関係について言及されていたことに驚きを感じました。宇宙に関連する取り組みはその目標達成に長い時間を要しますが、一歩ずつ達成することで、最終的に地上の生活に多大な変化をもたらすことを期待したいと思います。

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/