国による宇宙産業・宇宙ビジネス拡大の強力な後押しとして注目を集めている宇宙戦略基金。昨年度に公募された第一期のテーマ「SX研究開発拠点」では、5つの提案が採択されましたが、採択された実施機関の一つが国立天文台です。

宇宙産業や宇宙ビジネスとは少し距離があるように見える国立天文台ですが、どのような背景で宇宙戦略基金に応募し、どのようなアウトプットを目指しているのでしょうか。

「国立天文台スペースイノベーションセンター構想」の研究代表者である国立天文台 スペースイノベーションセンター長の平林誠之氏と産業連携室長の平松正顕氏に、背景や今後の展望を聞きました。

目次

国立天文台、「宇宙戦略基金」挑戦の背景

国立天文台が採択されたテーマである「SX研究開発拠点」。

「SX」とは、「スペース・トランスフォーメーション(Space transformation)」の略称で、宇宙が人類の活動領域となるとともに地上の課題解決にも寄与することでもたらされる、経済・社会の変革を指す言葉です。

SX研究開発拠点というテーマでは、宇宙産業の中で日本の強みを出せる技術・領域のクラスターを形成し、持続的なイノベーションを創出するとともに、そうした価値創出を支える人的基盤の強化や、非宇宙分野からの人材の流入拡大を進めることが求められます。

いわば、宇宙産業に資する研究開発を通じたイノベーション創出と人材育成の場づくりともいえる事業で、このテーマに応募した背景を、平林氏はこう説明します。

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

国立天文台 スペースイノベーションセンター/先端技術センター センター長

1987年東京大学大学院修士課程修了。同年住友重機械工業株式会社に入社、主に科学衛星に搭載される天文観測機器の極低温冷却システムの開発に従事。2008年からは陽子線治療装置のプロジェクトマネージメントや超伝導サイクロトロンの開発に従事。2021年に国立天文台先端技術センターに着任、2022年から同センター長。2025年9月、スペースイノベーションセンター設置に伴い同センター長就任。

「天文台というと、天文観測のための施設というイメージがあり、産業との結びつきを想起する方は少ないかもしれません。ですが、国立天文台ではメーカーの方々とも協力しながら観測装置などを開発しており、さまざまな技術が蓄積されています。こうした経緯もあり、これまで観測装置開発で培った技術を社会に還元・応用しようということで、2020年度に産業連携室を設置しました。その一方で、取り組みの規模拡大のために外部資金の獲得なども検討していたところ、SX研究開発拠点の公募があり、国立天文台の設備・知見が宇宙を目指す企業等の開発支援に活かせるのではないかと思い、応募したのです」(平林氏)

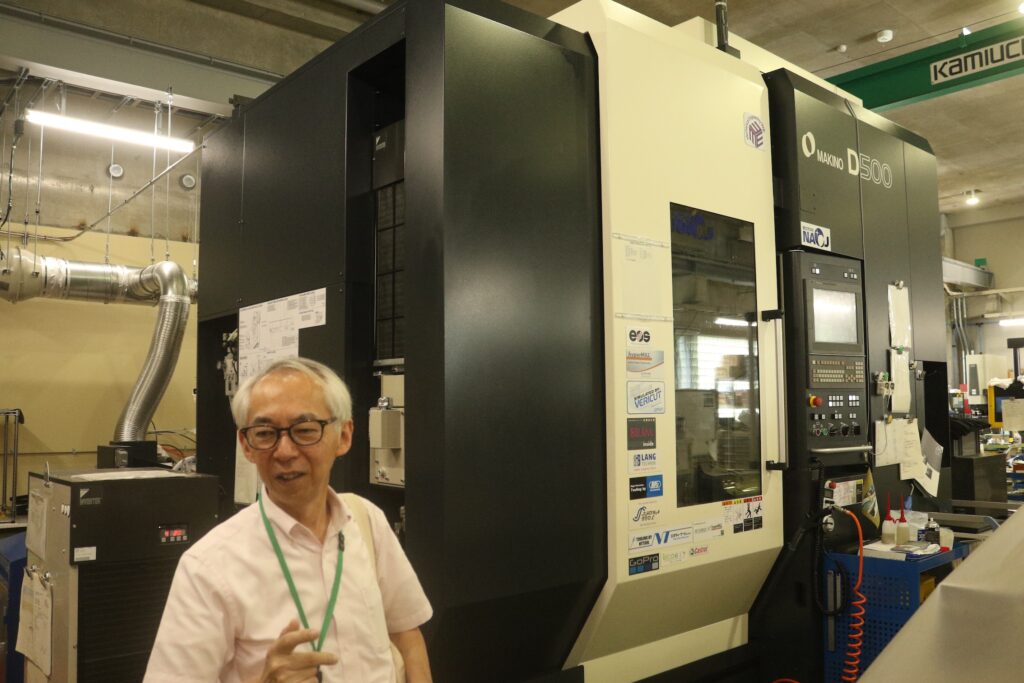

ハワイにあるすばる望遠鏡や、チリにあるアルマ望遠鏡などの大型望遠鏡の観測装置なども国立天文台で製作されたとのこと。国立天文台の内部に機械加工の施設・設備があるということを知らない方は多いのではないでしょうか。

また、平林氏は天文学領域の専門知識をもつ研究者と、機械設計・製造のノウハウをもつ技術者の両方が在籍していることも企業等の開発支援に活きる点だと語ります。

X線検査、ビッグデータ解析、量子コンピューター… 地上で活きる天文学研究の技術

実はすでに、天文学研究で培われた技術は地上の社会で活かされています。

例えば、日々の生活に欠かせないWi-Fiに必要な技術は、オーストラリアの研究機関による電波望遠鏡の開発の中から生まれたといいます。電波天文学の研究に従事し、現在は産業連携室長を務める平松正顕氏が、国立天文台が持つ代表的な技術である「補償光学」について説明してくれました。

「私たちは地上にある望遠鏡で星の画像を撮影しますが、星と望遠鏡の間にある大気のゆらぎによって星がぼやけたように写ってしまいます。この大気のゆらぎを打ち消し、シャープに撮影する技術が補償光学です。この技術は、顕微鏡や、人工衛星と地上との間の光通信などにも応用が可能です」(平松氏)

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

国立天文台 産業連携室 室長/スペースイノベーションセンター 産業連携・広報責任者

2008年に東京大学大学院博士課程修了、博士(理学)。台湾中央研究院天文及天文物理研究所博士研究員を経て、2011年に国立天文台助教。アルマ望遠鏡の東アジア教育広報主任を務めた後、2021年から国立天文台天文情報センター周波数資源保護室講師、2023年から同室長。国立天文台産業連携室には設立のための準備段階から関わり、2024年から同室長。

また、かすかな星の光をとらえる高感度CCDセンサーの技術は医療現場で用いられるX線撮像装置にも応用が可能で、医療被ばくを大幅に軽減できるほか、大量の観測データを扱うことで培われたデータベース技術は、地上のデータベース開発にも活かせるといいます。

さらに、近年実用化に向けた動きが加速しているある種の量子コンピューターでは、極低温環境下で微弱な電波を増幅する必要がありますが、電波観測を行うアルマ望遠鏡の電波受信機でも4ケルビン(マイナス269℃)の極低温下で電波を増幅する素子を使っており、似た技術であることから、国のプロジェクトとして共同研究を進めているとのことです。

超精密加工から金属3Dプリント、半導体レベルのクリーンルームまで

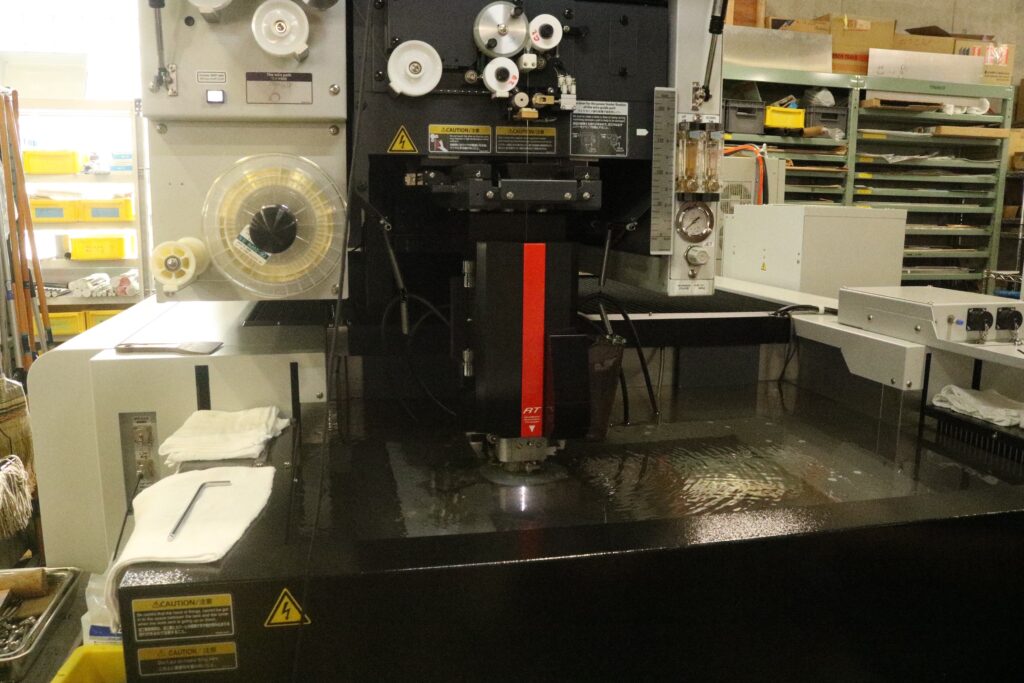

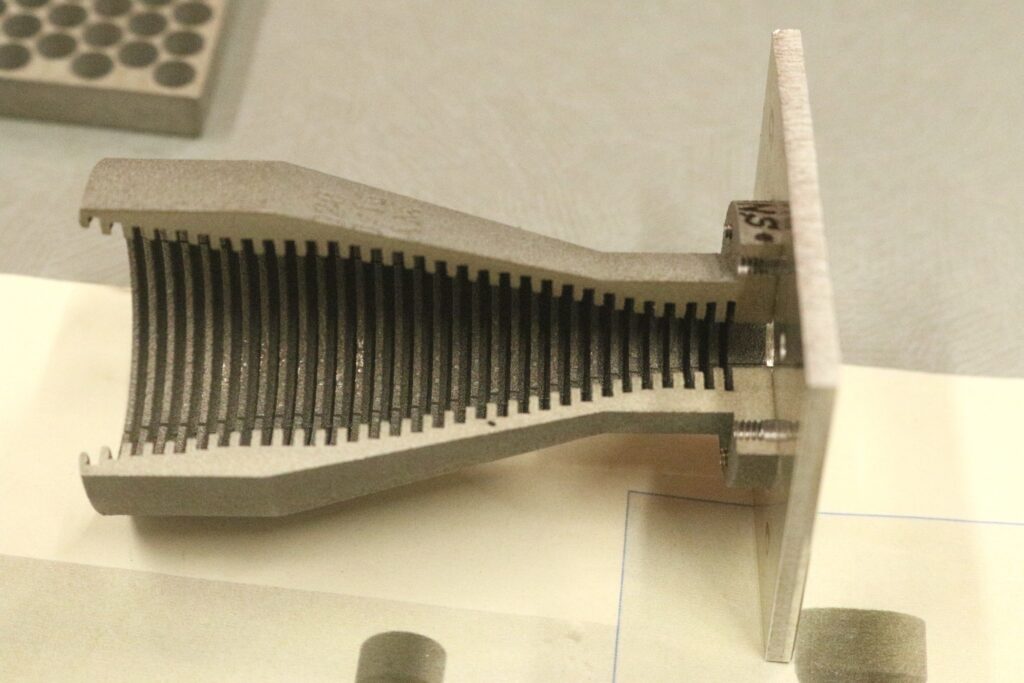

冒頭で触れたように、国立天文台では望遠鏡・衛星の開発にあたり装置製作なども行っているため、先端技術センターには多くの加工機械や設備が揃っています。

国際協力のもと、JAXA宇宙科学研究所と国立天文台が開発した太陽観測衛星「ひので」望遠鏡は、宇宙という極端な温度変化のある環境でも高精度な観測ができるように設計・製造されていますが、こうした宇宙機ミッション部の設計や製造、性能の確認まで一貫して行える点も天文台の強みだと平松氏は話します。

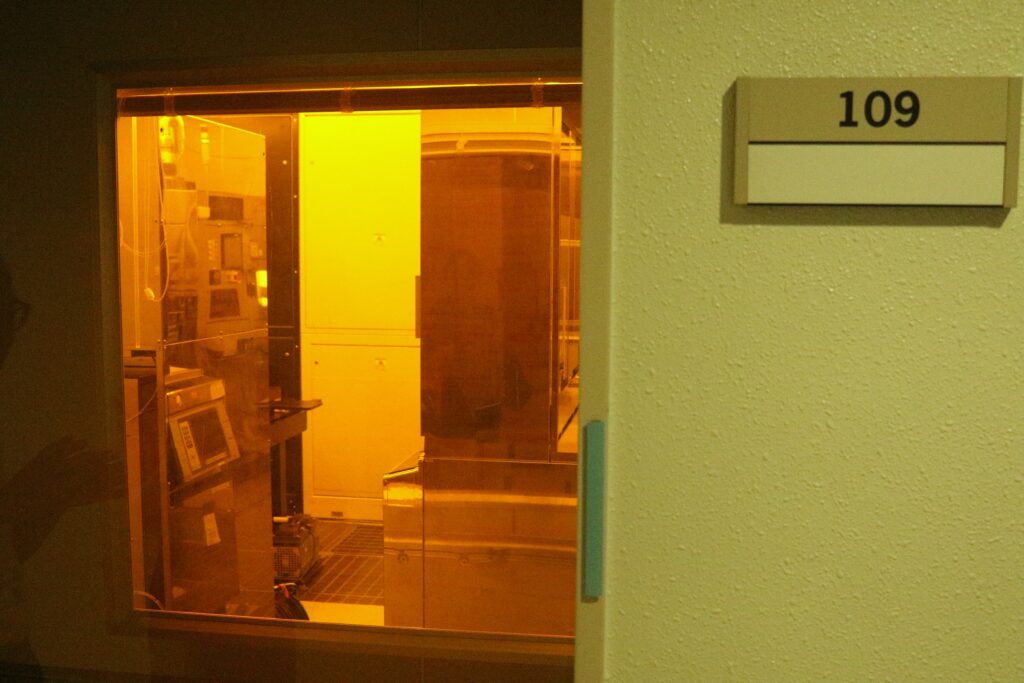

先端技術センターでは金属の立体加工が可能な5軸加工機やワイヤーカッター、金属3Dプリンタといった設備に加え、観測装置やコンポーネントの高精度な測定・評価が可能な評価・試験設備、半導体工場と同等レベルの紫外線暗室、人工衛星等を組み立てることのできるエリアを備えており、スペースイノベーションセンターとして、希望する企業が設備・施設を利用できるようにするということです。

また、利用できるのは、施設・設備だけではありません。専門知識・ノウハウをもつ研究者・技術者が、宇宙に挑む企業の開発の悩みに寄り添うコンサルティング業務や、企業と国立天文台の互いの強みを生かした共同研究も可能だと平林氏は話します。

当面、国立天文台としてのプロジェクトの支障にならない範囲で、という制限はありますが、国立天文台が持つ設備・技術には、一企業が所有するにはハードルの高いものも多く、さらにこれらの機器の扱いを熟知した技術者、そして専門知識をもつ研究者がいる点は、開発に取り組みたい企業にとって魅力といえそうです。

さまざまな企業が集い、価値が生まれる「場」に オープンイノベーションの難しさ

これからの宇宙ビジネスや地上の産業にも応用可能なさまざまな技術と、ものづくりが可能な施設・設備、そして専門知識・ノウハウをもつ研究者・技術者というアセットが揃う国立天文台。今回宇宙戦略基金を得たことで、これらのリソースに加え、設備と専任スタッフをさらに増強し、国立天文台スペースイノベーションセンターとして企業の宇宙開発を技術面で強力に支援していくといいます。

スペースイノベーションセンターの姿をどのように描いているのでしょうか。

「宇宙を目指す企業が抱える開発の悩みごとなどを一緒に解決していく場にできればと思っています。昔は、チャレンジングな開発でもトップの一言で挑戦できたという話もありましたが、今はまず収益性を問われたりして新規性のある開発に挑戦しづらい状況があると思います。そうした開発の中での試行錯誤の繰り返しなどを加速・円滑化できるような場になればいいかなということは、関係者の間で話しています」(平林氏)

加えて、国立天文台以前は民間企業に在籍していた平林氏は、企業による新規領域での開発の難しさをこう説明します。

「企業在籍時に一番思ったのは、新規の領域の取り組みで誰かに相談しようと思っても、どこに専門家がいるかわからないことでした。ですから、スペースイノベーションセンターが気軽に相談できる窓口のようになれば、企業にとって使いやすくなると考えています」(平林氏)

平林氏はまた、宇宙ビジネスの共創プラットフォームであり、国立天文台も参加している一般社団法人cross U(クロスユー)の場を利用するなど、実際の「場」を設けて企業が横連携できるようにしたいとも話します。

「スタートアップの方からは実験室、場合によってはオフィススペースなどがほしいという意見を聞きます。今のところ、スペースイノベーションセンターの活動は先端技術センターの一部を使うことを考えており、知財やセキュリティの関係上、各企業に別々に対応せざるを得ないのですが、同じ会社の人間だけでは同じ発想しか出てこないと思いますので、国立天文台という新しい場でお互い技術を見せあったり、意見を言い合ったりできればいいと思っています。そういう場や機会がないと、新しいヒントは得られないと思いますので。やり方は考えないといけないですが、そういったかたちにはしていきたいです」(平林氏)

スペースイノベーションセンターとしての場づくりは現在進行中で、検討しなければならない点も多くあります。企業の横連携、オープンイノベーションの難しさを平林氏はこう語ります。

「理想的には、何かを共同で開発し、各社それぞれに得るものがある、というかたちにできればと思います。共同で開発した技術やノウハウを共有するということにできればいいですが、場をつくったとして、どこまでオープンにできるかは非常に大きな課題です」(平林氏)

ただ、と平林氏は続けます。

「そういう意味ではアカデミアはとてもオープンです。先端技術センターでも共同利用として年間30〜40件ほど、大学や研究機関の方が装置を利用したり、天文台の職員と共同研究したりしています。多様な人の意見を聞くことができる環境なので、これをうまく展開できればと思っています」(平林氏)

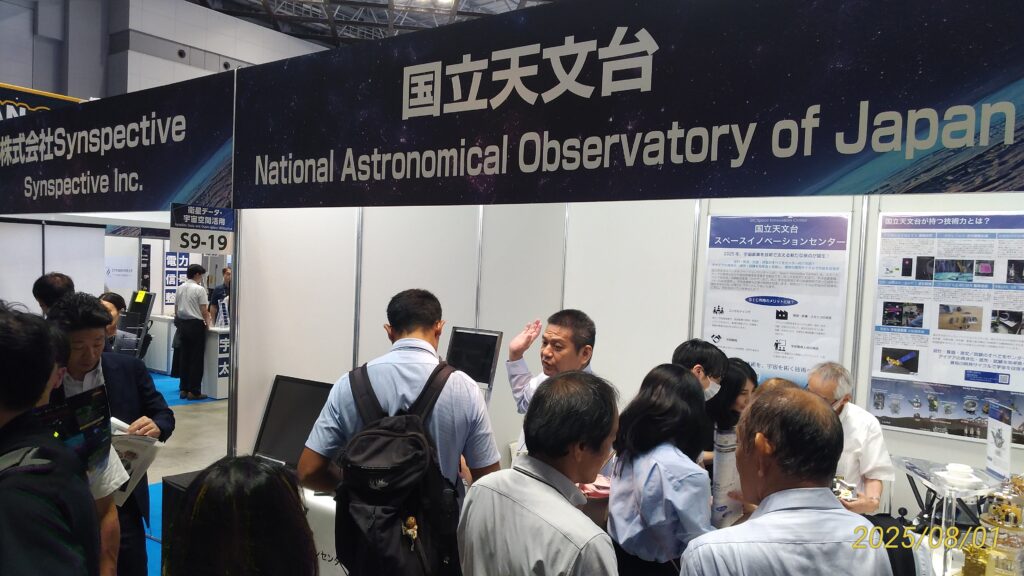

SX研究開発拠点への採択発表後、今夏に開催された宇宙ビジネスの展示会・SPEXAでは、用意した1,000枚のチラシがすべてなくなるほど多くの人が国立天文台ブースに来場したとのことで、この構想が注目されているという手応えもあるそうです。

スペースイノベーションセンターとしては今後、専任の職員を拡充し、体制を整えていく予定。天文学研究と宇宙ビジネスという接点からどのようなイノベーションが生まれるのか、期待が高まります。

提供:国立天文台