目次

フィンランドのICEYEとIHI、日本でのSAR衛星コンステ構築で協力 国内に製造拠点

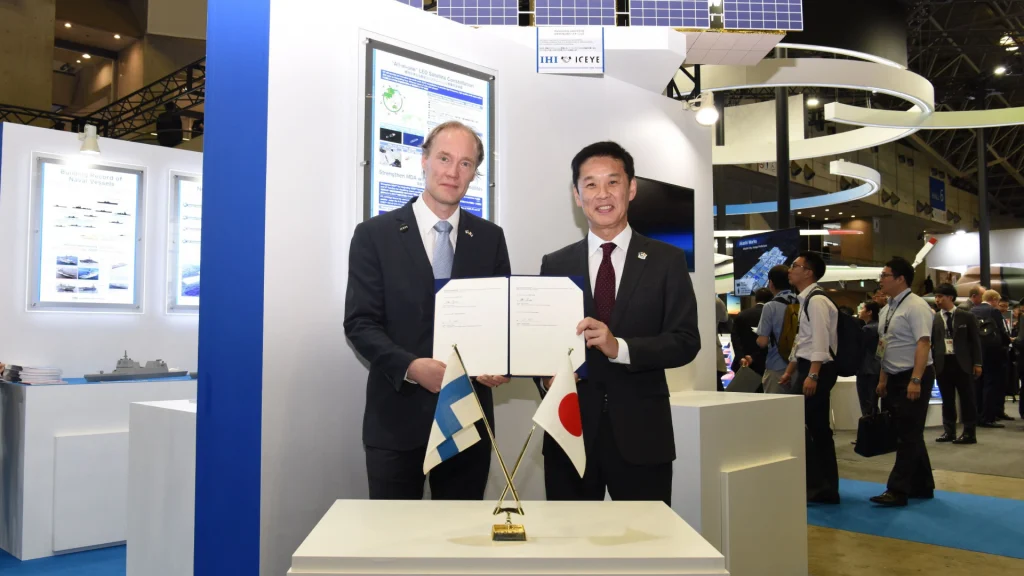

2025年5月22日、フィンランドのICEYE(フィンランド・ヘルシンキ、共同創業者:Rafal Modrzewski、Pekka Laurila)は、株式会社IHI(東京都江東区、代表取締役社長:井手博)と、最大24機の合成開口レーダー(SAR)衛星で構成されるコンステレーションの構築で協力を開始すると発表しました(ICEYEによる発表)。

同日、IHIもICEYEとの協力について発表を行っています(IHIによる発表)。

両社によると、コンステレーションを構築する衛星は日本国内で製造される予定で、製造拠点の整備が計画されているとのこと。また、コンステレーションはICEYEとIHIが共同で、日本国内で運用するとしています。

同コンステレーションでは安全保障、民生、商業利用目的のための地球観測データを提供。IHIとICEYEは日本に衛星製造施設を設立し、衛星は国内で運用される予定です。両社は、この協力は、日本の宇宙産業振興と国家安全保障・レジリエンス強化に寄与するものだとしています。

インフォステラ、防衛省「衛星周波数解析技術の実証」案件を契約 SDA能力向上のため電波の特徴を分析

2025年5月23日、周回衛星向けGround Segment as a Service(GSaaS)プロバイダーの株式会社インフォステラ(東京都新宿区、代表取締役:倉原直美)は、防衛省の公募「衛星周波数解析技術の実証」案件を契約したと発表しました。

「衛星周波数解析技術の実証」は、近年、軍事・安全保障領域においても宇宙空間の利用が活発化し、宇宙領域把握(SDA)能力強化の必要性が高まっていることを背景に、人工衛星の電波の特徴を分析し、データベースを構築するために必要な技術の実証を行うもの。

同案件は、政府の行政課題に対してスタートアップの高度かつ独自の技術を活用し、イノベーションを促進するための新しい調達スキーム「スタートアップ技術提案評価方式」に基づく調達案件として、全省庁で最初に契約された事例ということです。

不透明さが増す国際情勢の中で、宇宙における安全保障や防衛の重要性が増加しているとともに、こうした課題に対して民間企業の技術に期待が寄せられていることがうかがえます。

UAEのOrbitworks、初の同国産AI対応衛星コンステレーション計画を発表 26年後半に打上げ

2025年5月19日、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビを拠点とする衛星企業のOrbitworksは、10機のAI対応地球観測衛星からなるコンステレーション「アルタイル(ALTAIR)」を2026年後半から打ち上げる予定であると発表しました(Orbitworksによる発表)。

Orbitworksは、米国を拠点とするLoft OrbitalとUAEを拠点とするMarlan Spaceの合弁として設立された企業で、500キログラムの人工衛星を最大で年間50機生産できる能力をもっているとのことです。

同社では、新たなコンステレーションを構成する衛星には光学センサーや熱センサーなどが搭載され、エッジコンピューティングと組み合わせることで、軌道上でリアルタイムのデータ処理を実現するとしています。

衛星の製造は今年7月から開始され、打上げは2026年後半に開始される予定だということです。

宇宙実験に関する技術面で大きな貢献 金沢大ほか共同研究

Credit: 文教大学学園 プレスリリース

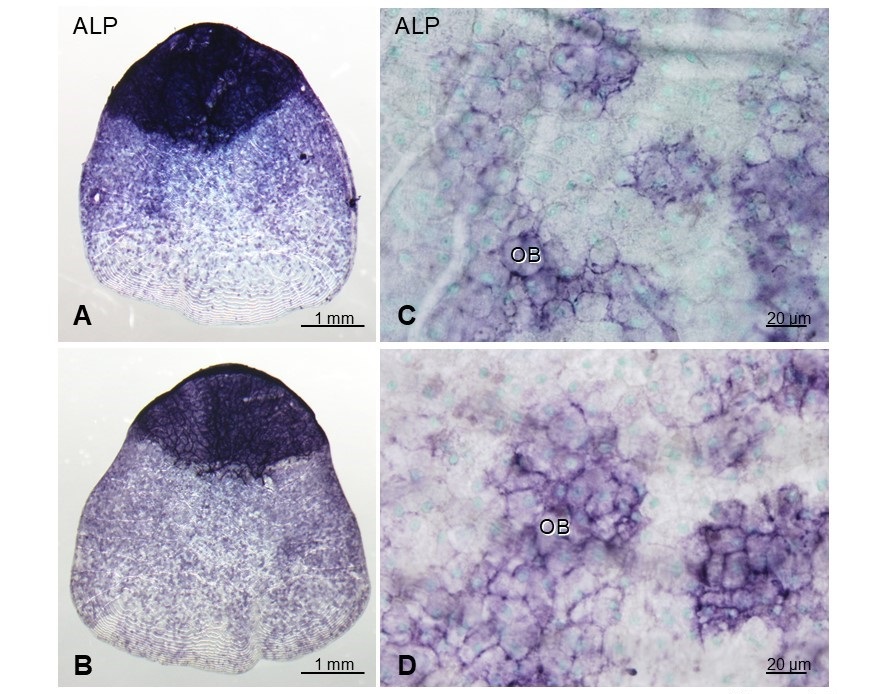

2025年5月23日、文教大学を運営する学校法人文教大学学園(東京都品川区、理事長:野島正也)は、金沢大学環日本海域環境研究センターの鈴木信雄教授、岡山大学の池亀美華准教授、立教大学の服部淳彦特任教授と丸山雄介助教、文教大学の平山順教授を中心とした共同研究グループが、キンギョのウロコを0.1%の次亜塩素酸で滅菌後、培地を交換せずに1週間以上低温(4℃)で保管しても、ウロコに存在する骨芽細胞と破骨細胞の活性が維持され、重力にも応答することを証明したと発表しました。

この成果は、従来の実験準備として行われていた、射場でのキンギョ飼育・ウロコのパッキングの必要がなくなることを示すもので、宇宙実験の技術的な側面に大きく貢献することが期待されるということです。

この研究成果は、2025年4月7日にアメリカの国際学術誌『Life Sciences in Space Research』のオンライン版に掲載されました。

魚のウロコは、石灰化した骨基質の上に骨芽細胞と破骨細胞、骨細胞が共存しており、ヒトの骨と同じように骨代謝を行っているため、骨の実験モデルとして用いることができます。

これまでより簡便に宇宙実験が行えるようになれば、実験実施が増え、より多くの成果が生まれることになるかもしれません。

なお、文教大学、金沢大学、立教大学らは昨年、JAXAの宇宙環境利用専門委員会の公募事業に採択され、魚のウロコを用いた研究を行っています(参考記事)。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/