突然ですが、皆さんは「コケ植物」をどのくらいご存じでしょうか。道端や木の根元などにひっそり生え、地味なイメージのあるコケですが、実は地球環境問題の解決や、月や火星の緑化に活用できる可能性を秘めています。

そこで今回は、知られざるコケの魅力に目覚め、コケ研究に関するクラウドファンディングプロジェクト(以下、クラファンプロジェクト)に挑戦している、株式会社デジタルブラスト 宇宙開発事業部の畑中龍平さんにお話を伺いました。

クラウドファンディングプロジェクトサイトはこちら

目次

粘菌・線虫研究からコケ研究へ 「地味だけど強い」コケが面白い

─ 本日はよろしくお願いします。はじめに、畑中さんの研究キャリアをお聞かせください。

畑中さん はい、私はもともと生き物が好きで、学部では細胞性粘菌という生物を使って、発生生物学の研究をしていました。所属していた研究室はよい意味で放任主義で、好きなことや気になったことに何でも取り組むことができました。

大学院では新しい分野に挑戦し、さまざまな研究に触れたいと考え、実験設備や研究内容が豊富な東北大学へ進学しました。そして、「進化」をテーマに、生命の設計図であるDNAの変化とともに、生物の形態や形質がどのように変化していくのかを探る研究室に所属しました。

そこでは「線虫」という生物を使って研究をしていたのですが、線虫は卵から成虫になるまで約3日と非常に短期間で成長するため、生育に数カ月かかるマウス等と比べて実験のスピードが速く、より多くの試行錯誤を重ねることができるんです。

─ 学部・大学院と生物研究をしてきた畑中さんがなぜ宇宙ベンチャーへ入社したのでしょうか。

畑中さん 修士1年のとき、「つみたてNISA」を始めたことがきっかけで経済・政治に興味を持つようになりました。政治には外交・領土問題も関係していますので、地理にも関心を抱き、そこから地学、惑星科学へと興味が移って、最終的に宇宙に惹かれるようになりました。また、SpaceX社の再使用型ロケットなど、宇宙利用に関する革新的なニュースを見たこともきっかけですね。

デジタルブラストへは、興味を持っていた宇宙系と、自分が取り組んでいた生物系を掛け合わせた研究開発ができそうだと思い入社しました。

─ コケ植物の研究に取り組もうと思ったのはなぜですか。

畑中さん デジタルブラストは、宇宙におけるコケ植物実験の実績を持つ北海道大学藤田知道研究室と、2024年5月から共同研究契約を結んでいます。昨年、藤田研究室へ伺ったのですが、その際に藤田先生からコケ植物の素晴らしさや魅力について熱くお話しいただき、それがきっかけで、私もコケの研究に携わろうと考えるようになりました。

─ 畑中さんはコケ植物のどこに特に惹かれたのですか。

畑中さん 他の植物に比べ、環境耐性がとても強い点がコケ植物の魅力だと思います。たとえば、種にもよりますが、コケは乾燥や放射線に強く、塩分や重金属の濃度が高い場所でも生きていけます。

他にも、洞窟の中で弱い光しか入ってこない場所でも生息できる種類がいて、それぞれのコケがさまざまな環境に特化した耐性を持っているんです。あとはやはり、実験するうえで扱いやすいのもいいと思いますね。

─ コケってそんなに強いんですね!「最強の○○」みたいなものって惹かれますよね。

畑中さん そうですね(笑)

作物が育つ土台を生む植物界のパイオニア 地球も月も、コケが変える

─ クラファンプロジェクトのサイト内に「コケで宇宙緑化に挑む」という言葉がありますが、そもそも宇宙でコケは育つのでしょうか?

畑中さん 先ほどご紹介した藤田先生を代表のもと、国際宇宙ステーション(ISS)では「Space Moss」実験が行われていました。実験では、重力がほぼ無視できる「微小重力」・地球と同じ重力である「1G」、の2つの重力環境下でコケ植物を育て、生育状況などを比較しました。

気になる結果ですが、1Gでは、地球上のコケ植物と生育の差はありませんでした。一方、微小重力では、1Gよりコケが細く長くなり、光合成を行う葉緑体の数が減少していました。逆に、10Gなどの過重力では、先行研究と比べて、1Gよりコケが太く短くなり、葉緑体の数が増加することが知られています。

Credit: JAXA

畑中さん この実験結果からは、地球より重力が小さい月や火星では、植物が細長く育つため、収穫量にも影響することが予想されます。したがって、「Space Moss」実験で得られた知見をもとに、弱い重力でも地球上と同じように植物を生育させられるような仕組みを解明できれば、宇宙での食料問題解決にもつながるのではないかと考えています。

─ 地球よりも小さい重力下では、植物は貧弱に育ってしまうんですね!宇宙で食べ物をどう確保するかは大きな問題ですね。

畑中さん 月や火星で活動する際には資源の制約がありますが、食料生産のために地球から都度、土や肥料を持っていくのは非現実的です。土を使わない植物工場による水耕栽培などもありますが、そのような工場で育てられるのは、レタスやトマトなど単価の高い作物に限られてくると思います。稲や麦など、単価が低く、大量生産・大量消費される作物を育てるには土が必要なのです。

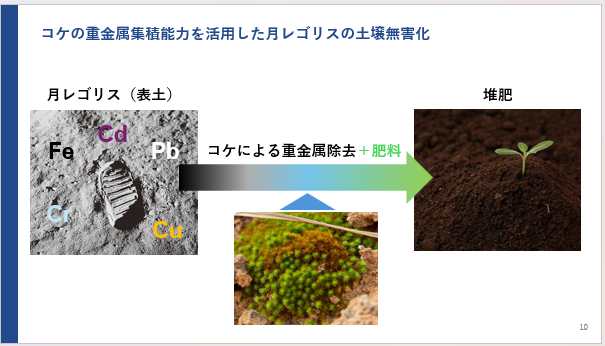

月の表面には「レゴリス」という砂状の堆積物がありますが、植物に有害な重金属が含まれており、そのままでは作物栽培に利用できる土壌としては適していません。一方でコケの中には、重金属に対する高い耐性を持ち、重金属を体内に蓄積する性質をもつ種類もあります。そのため、レゴリス上でコケを育てることで、重金属を除去し、レゴリスを農業利用可能な土壌に改良できるのではないかと考えています。

また、月では水資源が非常に限られていますが、コケは乾燥に対して非常に高い耐性を有しているため、水の使用を最小限に抑えつつ利用可能な点でも、非常に有望な植物だと考えています。

Credit: 畑中さん提供資料

畑中さん ちなみに、コケは進化の過程で海洋から地上に進出した初期の植物で、地球の歴史の中で土を作り出す重要な役割を果たしています。

─ コケが月面で土を作り出し、食料生産の基礎になるかもしれないのですね!地球でも月でも、パイオニアになるのはコケかもしれませんね。コケ研究は地球でも役に立つのでしょうか。

畑中さん 近年は温暖化に対応するためにカーボンニュートラルという考え方が普及し、企業などに二酸化炭素(CO2)の排出削減が求められています。排出量の多い企業は、削減しきれない分を相殺するために「排出権」を購入することもあります。

植物を植えるなどCO2排出量削減への取り組みがなされれば、排出権の購入量を減らせますが、CO2を排出する工場などは海沿いにあることも多く、潮風の影響が強い土地に植物を植えるのが難しいことも多いです。そこで、塩類に強いコケ植物を海沿いなどにある工場に植えることで、企業のカーボンニュートラルへの取り組みに貢献することもできるのではないかと考えています。

また、コケは食べても人体に無害な植物なので、大量生産できれば地球の食料問題解決にも役立つかもしれません。私はまだ食べたことはないのですが、藤田先生によると、「青のりと同じ味で美味しかった」ということです。「海苔」と書いて「のり」と読むだけありますね(笑)

そのほかにも、特に乾燥に強いコケを使って、砂漠の緑化もできるのではないかと考えています。

突然変異の仕組みを使って乾燥に強いコケを作り出す 研究の加速に向けてクラファンに挑戦中

─ ここまでコケのさまざまな可能性をお話いただきましたが、現在取り組まれているコケ研究に関するクラファンプロジェクトについて、教えてください。

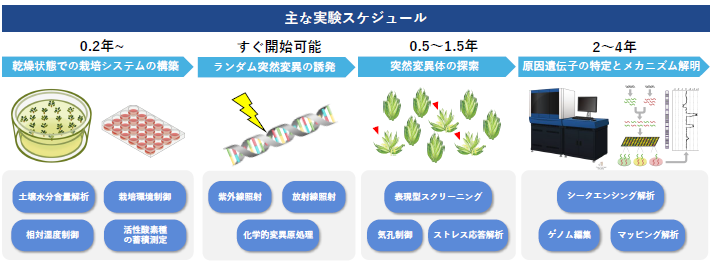

畑中さん はい。私は藤田先生と共同で、砂漠化や塩害といった地球環境問題の解決や、月や火星などへの「宇宙緑化」を通じた人類の長期宇宙開拓への貢献を見据え、コケの乾燥耐性を品種改良によって向上させるための研究プロジェクトに取り組んでいます。

研究では、まず乾燥状態を再現できる栽培室を用意し、その中でコケを育てます。栽培中のコケに放射線や紫外線を照射すると、コケのDNAにランダムな損傷が生じます。この損傷を修復する過程で偶然に突然変異が起こることがあり、こうした突然変異によって、乾燥に対してより高い耐性をもつコケが確率的に生まれる可能性があります。

このような作業を繰り返し行うことで、乾燥に強いコケの個体を選抜していき、最終的に選抜を重ねたコケを緑化事業へ活用するとともに、ゲノム解析を行うことで、遺伝子のどの部分が乾燥耐性の向上に寄与しているのかも明らかにしたいと考えています。

なお、すでに藤田研究室では、上記の方法論で他の環境耐性を向上させたコケを作り出した成功例があるので、簡単ではありませんが、乾燥により強いコケを作り出すことは十分可能だと考えています。

Credit: 畑中さん提供資料

─ 乾燥に強いコケのゲノムが明らかになれば、その結果をもとに世界中の研究者がさらに研究を進めることもできますね!とはいえDNAや遺伝子へ影響を与えることに抵抗がある方もいらっしゃると思います。その点は問題ないのでしょうか?

畑中さん 確かに、遺伝子への影響や組換えに関しては「カルタヘナ法」という法律により、遺伝子やその一部を人為的に操作した遺伝子組換え生物などの使用に関する規制措置が定められています。一方で、今回の研究でランダム変異の誘発によって作製を予定しているコケは、従来の品種改良や育種によって生まれた既存の作物と同じ枠組みにあたります。そのため、法的にも科学的にも問題なく実施可能な安全性の高いアプローチであり、環境への負荷も低いと考えています。

─ ありがとうございます、自然の突然変異に近い研究手法ということですね。研究を進めるためにはどんな支援が必要なのでしょうか。

畑中さん 今回いただいたご支援は、湿度や温度、照度などの環境を細かく調整できる乾燥環境再現型の栽培システムの構築や、紫外線照射装置を含む実験設備の購入などに活用させていただく予定です。

─ まさに研究の基礎を形作るための支援となるわけですね。クラファンプロジェクトの目標金額は120万円だそうですが、達成状況はいかがですか。

畑中さん すでに120万円の初期目標は達成でき、現在300万円のネクストゴール達成に挑戦しています。少しでもご支援いただけると本当に励みになります。

─ 1人でも多くの方からの支援をお願いしたいところかと思いますが、最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。

畑中さん 今回のクラウドファンディングプロジェクトは2025年2月4日から3月27日まで開催されていますが、開始から28日目で当初の目標金額である120万円を達成することができました。

これもひとえに、皆さま一人ひとりの温かいご支援のおかげだと心から感謝しております。また、宇宙がこれまで以上に身近な存在になりつつあるという社会的な流れも、この達成を後押ししてくれたと感じています。

皆さまの支援を日本の宇宙開拓の未来につなげますので、引き続き本プロジェクトに興味をもっていただけましたら大変嬉しく思います。

─ ありがとうございました。クラファンプロジェクトと今後の研究の成功をお祈りしております。

この記事では、株式会社デジタルブラストの畑中さんに、知られざるコケの魅力と現在挑戦中のクラファンプロジェクトについて語っていただきました。砂漠化や塩害といった地球環境問題の解決や、「宇宙緑化」を通じた人類の長期宇宙開拓への貢献へ向け、まずは品種改良によって乾燥耐性に強いコケができるかどうかに注目です。

また、記事内でご紹介したクラファンプロジェクトは、3月27日(木)17時まで開催されています。本記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひプロジェクトページを見てみてはいかがでしょうか。

クラウドファンディングプロジェクトサイトはこちら

筆者プロフィール

加治佐 匠真(かじさ・たくま)

鹿児島県出身。早稲田大学卒業。幼い頃からロケットが身近な環境で育ち、中学生から宇宙広報を志す。2019年より宇宙広報団体TELSTARでライター活動を始め、2021年からはSPACE Mediaでもライターとして活動。2024年7月よりSPACE Media編集部所属。主にロケットに関する取材を全国各地で行う。主な取材実績にH3ロケット試験機1号機CFT(2022)、イプシロンSロケット燃焼試験(2023、記事)、カイロスロケット初号機(2024、記事)など。

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/