宇宙ビジネスを支える基盤である宇宙輸送。

なかでも宇宙港(スペースポート)は、輸送の拠点であるとともに立地する地域にも経済循環をもたらす可能性のある存在です。

太平洋に面し、宇宙港に適した地勢をもつ日本では複数の地域で宇宙港の取り組みが進んでいますが、宇宙港が宇宙ビジネスのインフラとなるには何が必要か、そしてマネタイズをどう考えるのか、日本における民間宇宙港の先駆けである「北海道スペースポート(HOSPO)」を運営するSPACE COTAN株式会社 代表取締役社長兼CEOの小田切義憲氏に聞きました。

SPACE COTAN株式会社 代表取締役社長兼CEO

1987年、全日本空輸株式会社(ANA)入社。主に運航管理の関連業務を担当。成田空港、羽田空港のオペレーション業務部門責任者を経て、2011年、アジア戦略室副室長に就任。エアアジア・ジャパン株式会社の初期要員として参画し、2012年、社長に就任。2016年、株式会社ANA総合研究所に入社。自治体、空港管理会社が発注する国内空港の活性化等に関する調査・研究を担当。2021年4月より現職。

ロケットは大型化へ、世界の宇宙港の動向

10月9日から10日の2日間にわたって、北海道・帯広市で開催された「北海道宇宙サミット2025」では、主なテーマの一つに宇宙港の設置・運営が据えられ、国内外のスピーカーが議論を交わしました。

現在、計画段階のものも含め、宇宙港の名を冠する施設は世界に100ほどあるとされます。いずれにせよ、宇宙港を謳う施設がこれだけあることは、世界的な宇宙ビジネスの拡大を反映しているといえます。世界の宇宙港をめぐる動向について、小田切氏はこう語ります。

「現状、ロケットは全長40メートル程度の中型、あるいは20メートル前後の小型が主流ですが、グローバルの観点では、今後より大型のロケット打ち上げが増えていくだろうと見ています。宇宙港はおおよそ100くらいありますが、大型ロケットの打上げが可能な場所はそう多くありません。いま、現実的に大型ロケットを打ち上げられる宇宙港は15カ所程度と言われています」(小田切氏)

ロケットの大型化が進むと予想される中、実態としてこれらを打ち上げる宇宙港は不足しているため、日本においても整備を進めなくてはならないと小田切氏は指摘します。

日本国内には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の射場である種子島宇宙センターと内之浦宇宙空間観測所があり、民間の射場としてはSPACE COTANが運営するHOSPO、ロケット開発を行うスペースワンが所有するスペースポート紀伊でロケットが打上げられています。さらに、大分空港や沖縄県の下地島空港も宇宙港を目指しているほか、最近ではスペースポート高知の構想が掲げられ、福島県南相馬市でも宇宙港実現に向けた検討が始まっています。

世界と同様、日本国内でも宇宙港設立に向けた動きが活発化している状況ですが、小田切氏は、HOSPOには宇宙港として大きな優位性があると自信をのぞかせます。

「HOSPOにいらしていただければ感じていただけると思いますが、ここには将来的に射点を増やしていける十分な展開用地があります。日本は山間部が多く、山を削らないと拡張できない地域も多いです。宇宙ビジネスを本格的に進めていくための射場を整備すると考えたとき、ここが最適地であると考えています。その地理的優位性をしっかり使っていくことが重要だと思っています」(小田切氏)

海外の宇宙ビジネス関係者らと意見交換をする中でも、HOSPOはアメリカの宇宙港とも肩を並べられる場所になれると感じていると小田切氏は話します。

そして、日本の宇宙港整備について「まずは1カ所に整備資金等の資本を集中させる必要がある」とします。

「国全体として考えたとき、最もやってはいけないことは戦力の分散投入です。宇宙港を複数つくるということになれば、共倒れするのではないかと思います。打上げ以外でも、宇宙産業に参入することはできます。役割分担をうまく整理する必要があると考えています」(小田切氏)

頻回・低コストの打上げ実現に向けて、いまこそ進めるべき「標準化」

「北海道宇宙サミット2025」の宇宙港に関するセッションで取り上げられたテーマの一つが、標準化です。

現状、ロケットは開発企業が打上げ自体も行うことが多いため、ロケットごとに打上げ時に必要な施設・設備の仕様が異なります。かつて、船舶輸送に用いられるコンテナの規格が統一されたことで海上物流が一気に普及した例があるように、宇宙輸送をより効率的にするためには、仕様を揃える標準化が欠かせません。

「コンテナよりも、飛行機に近い話だと思っています。乗り物自体が似ているということもありますが、飛行機は過去からの経験を経て相当標準化が進んでおり、日本の航空会社の飛行機が世界のどこにでも飛んでいけるようになっています。これは、航空輸送70年の歴史の中でルール化されてきたものです。これは宇宙でも同じことが言えると思います」(小田切氏)

現段階では、ほとんどのロケットが一回使い切りですが、再使用可能なロケットが主流になればコストは段階的に下がり、打上げ間隔も短くなります。いまのところ、垂直打上げの場合、短くて数週間、一般的には月単位で次の打上げが行われますが、例えばそれが5日間のインターバルになり、さらに別の企業のロケットに変わっても打上げが可能な状態にしないと、宇宙港としてはペイしないのではないかと小田切氏は言います。

「日本政府は2030年代半ばまでに年間30機のロケット打上げ能力を確保するとしています。すると月に2回、15日に1回の打上げが必要になります。このスピード感で回せるかを考えたとき、数ある課題の中でもまさに標準化が必要なのです」(小田切氏)

そして、いまこそ宇宙港やロケット打上げに関する標準化を進めていくべきだと語ります。

「それぞれが多様な『自分最適』をもってしまってから標準化するのは、手間がかかります。長い目で見れば標準化は絶対にすべきこと。だから、なるべく早く標準化をさせてもらい、衛星を打ち上げたいロケット事業者に『この仕様なら早く打上げられますよ』という話をしたいんです」(小田切氏)

早く、そして低コストで打ち上げられる体制は、打上げ回数の増加につながり、それは宇宙港の発展と宇宙産業の拡大にもつながります。短期目線の部分最適に陥らず、長期的視野に立ったルールを決めていくことができるかがカギですが、SPACE COTANは昨年10月、HOSPOが立地する大樹町とともに、HOSPOを含めた8つの宇宙港による「商業宇宙港に係る国際協力に関する覚書」を締結し、標準化の検討を進めています。

日本はこうした「ルールメイキング」の場に乗り遅れがちだと言われることもありますが、宇宙港標準化においては議論の先陣を切っているといえるでしょう。

覚書を締結した7つの宇宙港運営企業とは「本音ベースで仲がいい」と言う小田切氏。それぞれの宇宙港とは、ライバルというより一緒に伸びていこうという思いをともにしているとのことです。

「簡単に言うと、成田空港とロサンゼルス空港の関係のような感じです。片方が伸びたら片方はなくなるかというとそうではない。ルールなどが一緒になればお互いにビジネスを広げやすい、という認識ですね」(小田切氏)

一方で、世界に3,000以上あると言われる空港の中には地域の交通の要衝となる「ハブ空港」があります。エアラインビジネスに携わっていた小田切氏としては、かつて成田空港がハブになれなかった苦い思いが少しあるとも語ります。

「成田が仁川や香港に先を越されてしまいました。昔は、飛行機の性能的に一度成田で燃料を補給する必要があり、時間帯によっては外国機ばかりというときがあったんです。いまは飛行機の性能が上がり成田を飛び越えてしまうのですが、アメリカから成田へ、成田からアジアへ、という路線の流れがありました。そういう『ハブ性』は必要で、私たちにもハブとしての能力は十分あると思っているので、それを広げていきたいですね」(小田切氏)

「宇宙港」というビジネスをどう成立させるか

宇宙港としてのマネタイズ、そして宇宙港が立地する地域全体の経済循環を生み出していくために、小田切氏はどのようなロードマップを描いているのでしょうか。

宇宙港がマネタイズしていく流れを、小田切氏はかつて所属していた航空業界にたとえます。

「1日数便しか飛んでいない空港なのか、はたまた羽田クラスのトラフィックがあるところに育つのか。数便しか飛んでいない空港は儲かりませんから、地域住民の交通を確保するインフラとしての役割に対して補助金などによる支援を受けています。便数が増えればそれだけ補助金が少なくなり、最終的に自立していくことができます」(小田切氏)

HOSPOとしてコストが回収できるようになるラインを、小田切氏は「年間30機程度を打ち上げられる状況が続くようになれば」とする一方、「そこまでいくには相当の時間がかかる」とも明かします。

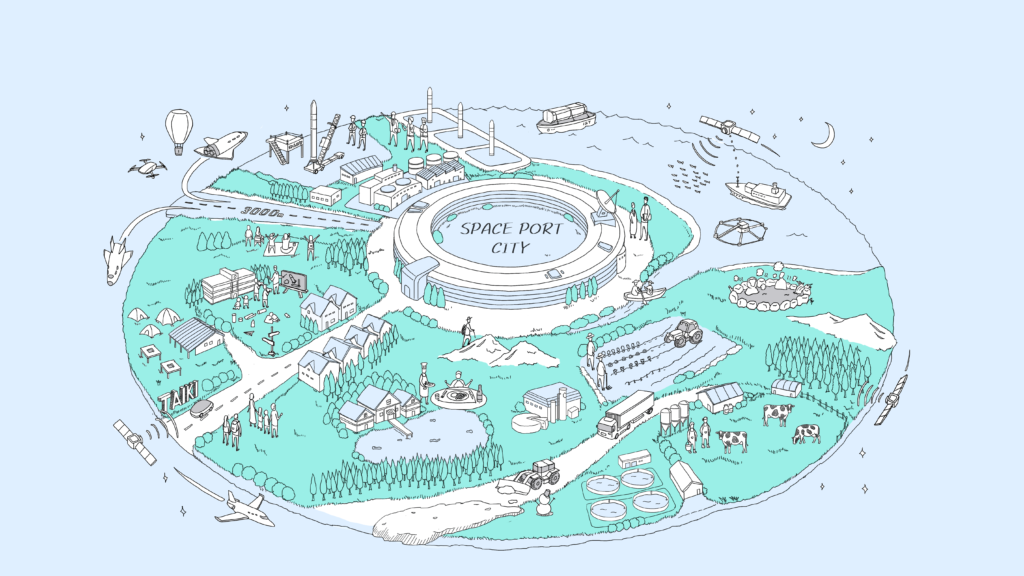

宇宙港がマネタイズできるようになるまで、初期は自治体などによる補助金の支えが必要になるとしても、その間、継続的にロケットが打ち上がれば、企業移転や住民の増加などで地域に恩恵はあると小田切氏は言います。さらに、企業移転や住民の転入は、2045年頃には約400万人台と、現在の約500万人から4分の1近い人口減少が見込まれる北海道にとって重要な価値だとも語ります。

「ほかの業界では、人手不足に対して外国人労働者の雇用で対処することも可能ですが、安全保障などもかかわる宇宙産業では少し難しいと思っています。東京・名古屋・大阪エリアを中心に、技術をもっている人たちが、夏は涼しく、冬はちょっと寒いけど快適、食べるものも美味しい北海道に来てくれるというトレンドをつくらないといけないとも考えています。こうした取り組みを続けていけば、直接的なマネタイズはすぐできないとしても、将来的に成長していく絵が描けると思っています」(小田切氏)

提供:SPACE COTAN株式会社

地理的条件が適した日本では、地域経済活性化の観点からも宇宙港に期待が寄せられています。一方で、今回の小田切氏の話からは、宇宙港としてのインフラ・技術開発や標準化推進、一企業の取り組みを超え国の宇宙ビジネスの基盤整備としてどう戦力を投じるか、といった課題があることも見て取れます。

日本における民間宇宙港の先駆けとして、HOSPOが宇宙港ビジネスをどのように切り拓いていくのかに注目しましょう。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから