2025年3月、日本政府は民間企業・アカデミアへの宇宙開発支援を目的とした「宇宙戦略基金」第二期の実施方針を発表しました。政府による本格的な資金投入が進む中、宇宙は研究開発の領域から、商業化・事業化のフェーズへと確実に進みつつあります。

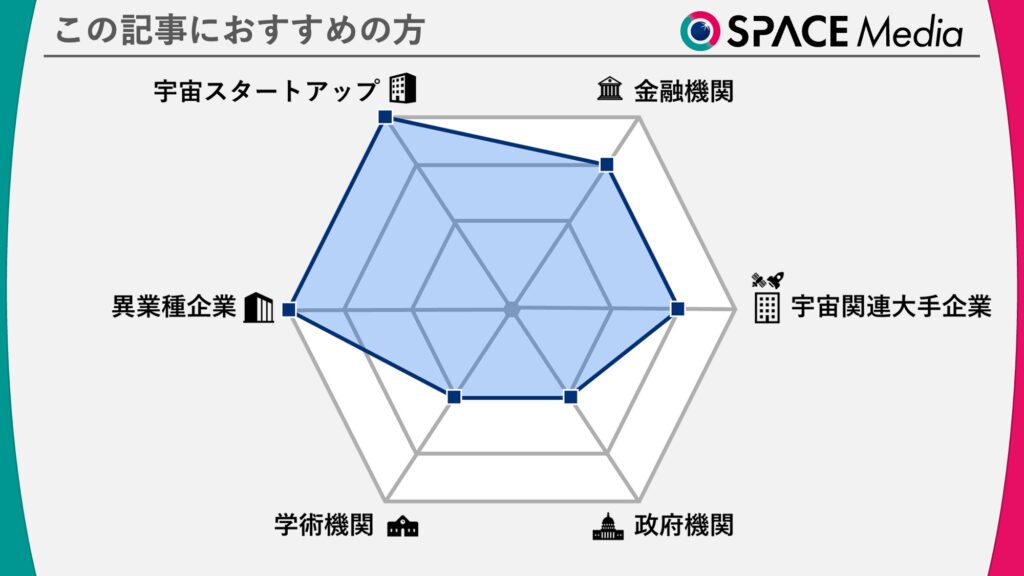

この動きは、すでに宇宙にかかわる企業はもちろんのこと、これまで宇宙とは無縁だった異業種企業や、成長機会を模索する宇宙スタートアップにとっても、新たなチャンスの兆しといえるでしょう。 本記事では、日本の宇宙産業を支える政策の全体像と、直近で発表された調査レポートの概要をご紹介します。宇宙ビジネスへの参入や成長戦略を描くうえで、足がかりとなる情報としてお役立てください。

Credit: SPACE Media

日本の宇宙産業の全体像と動向

宇宙政策の方向性と産業戦略

宇宙基本法と宇宙基本計画:8兆円市場に向けた国家の成長戦略

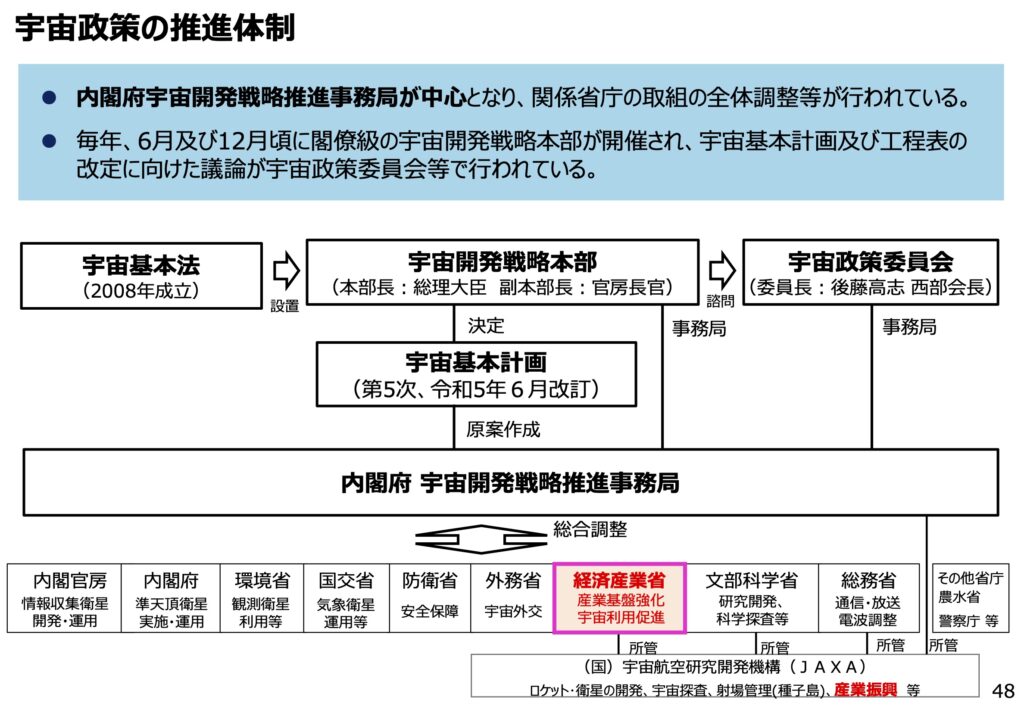

日本の宇宙政策の基盤となるのが、「宇宙基本法」とそれに基づき策定される「宇宙基本計画」です。宇宙基本法は、宇宙の平和利用や産業振興、安全保障といった基本方針を示し、政策全体の土台となっています。政府はこの法律に基づき、中長期的な視点から方針をまとめた宇宙基本計画を策定し、適宜見直されています。

2023年に改訂された宇宙基本計画では、宇宙産業を国家の成長産業と位置づけ、2020年時点で約4兆円だった市場規模を、2030年代初頭までに倍の8兆円規模へ拡大する目標が掲げられました。

この目標に向けて、以下の4つの重点分野が設定されています。

- 宇宙安全保障

- 国土強靱化・地球規模課題への対応

- 宇宙科学・探査

- 宇宙産業の基盤強化

宇宙基本計画の最新版では、宇宙産業の構造変革にも言及されており、政府主導・長期開発型から、民間投資や宇宙スタートアップによる柔軟かつ機動的なモデルへの転換が進められています。

人工衛星やロケット、地上設備の製造などの分野を指す宇宙機器産業では、国内スタートアップによる技術革新と海外投資の流入を背景に、リスクマネーや制度整備を通じた産業エコシステムの構築が進行中です。特に、日本でも小型衛星(参考記事1、参考記事2)やロケット(参考記事)、スペースデブリ対策(参考記事)といった分野で新興企業の存在感が高まっており、成長の芽が各所に見られます。

一方、宇宙ソリューション産業では、AIやクラウドと衛星データが融合し、農業・インフラ・防災など地上の課題解決に向けた活用領域が急速に広がっています。

推進体制と関係省庁の役割:宇宙開発戦略推進事務局を中心に

日本の宇宙政策を取りまとめるのは、内閣府 宇宙開発戦略推進事務局です。

また、産業育成を担うのは経済産業省です。研究開発の中核としては、JAXAが複数省庁との連携のもとで、技術開発と民間連携を担っています。

各省庁の明確な役割分担と連携体制の構築は、宇宙ビジネス参入企業にとっても重要な支援基盤となっています。

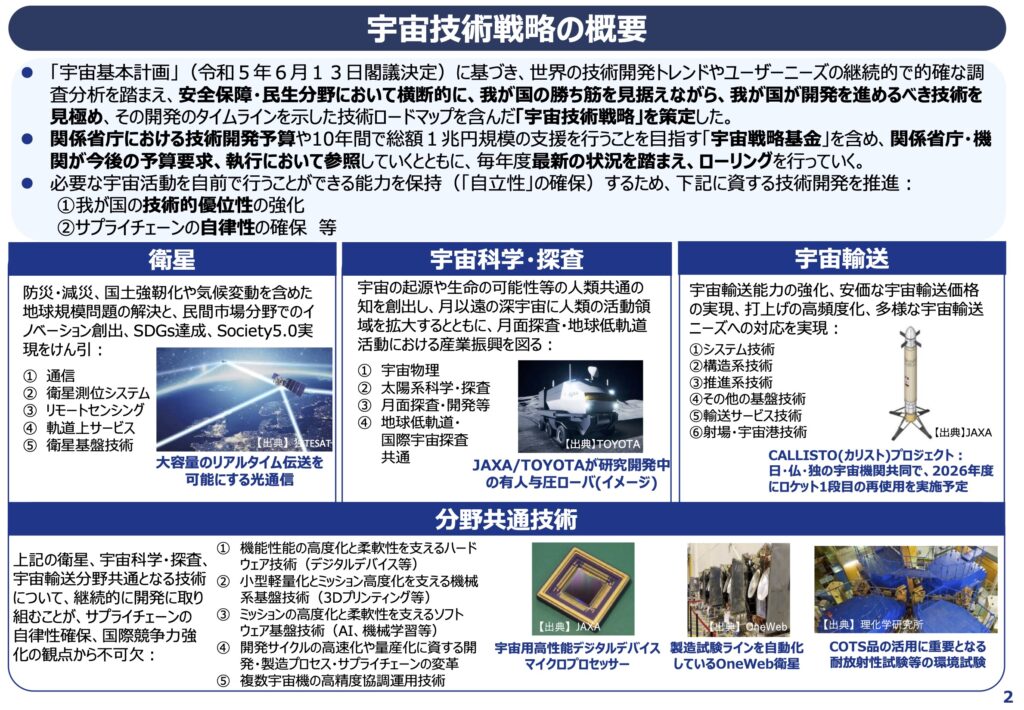

宇宙技術戦略:技術とタイムラインを明確に

2024年度には「宇宙技術戦略」が改訂され、重点的に開発すべき技術やタイムラインが更新されました。

具体的には、衛星、宇宙輸送、探査、共通技術の4分野で、安全保障から商業利用までを視野に入れた技術開発の道筋が描かれています。

宇宙戦略基金:官による1兆円規模の後押し

こうした政策を財政面から支えるのが「宇宙戦略基金」です。10年で総額1兆円規模の支援が予定されており、第一期・第二期で3,000億円ずつが措置されました。関連予算も含めると2025年度までに9,000億円規模の予算が投入されています。

この資金は、宇宙関連大手企業に限らず中小企業や異業種の参入も強力に後押ししており、今後の産業拡大を支える重要な柱となっています。

経済産業省の取り組み:勝ち残る技術と事業モデルを支援

経産省は「国際市場で勝ち残る意志と技術、事業モデルを持つ企業を重点支援する」と明言しています。

その中でも、民間ロケット、衛星コンステレーション、衛星データ活用の強化を喫緊の課題と位置づけ、2030年代初頭に宇宙機器産業を約6,000億円、ソリューション産業を約7.4兆円へと拡大するビジョンを掲げています。

宇宙産業は、国の成長戦略の中核を担う産業として、政策・資金・人材・技術の面で官民の連携が加速しています。

次のセクションでは、こうした動向をさらに裏づける最新の調査レポートをピックアップし、より具体的なビジネス機会や活用イメージをご紹介します。

最新レポートの紹介

宇宙ビジネスの急速な拡大に伴い、市場や技術の動向、参入戦略などさまざまなテーマのレポートが発行されています。以下に、宇宙産業に関連する最新レポートをおすすめ読者とそれぞれの特徴に分けてご紹介します。

Credit: SPACE Media

市場動向関連

SPACETIDE COMPASS Vol.11

- 2015年の創業以来、宇宙ビジネスに関するカンファレンスなどを主催している一般社団法人SPACETIDE(東京都港区、代表理事兼CEO:石田真康)は、業界の最新動向を網羅した独自の調査レポート「SPACETIDE COMPASS」を定期的に発行しています。

- 最新号「SPACETIDE COMPASS Vol.11」(2024年11月発行)では、日本およびアジア太平洋地域(APAC)における宇宙ビジネスの動向が、多角的な視点から詳しく分析されています。スタートアップの成長、資金調達の傾向、政策環境の変化など、宇宙産業の現状と未来像が一望できる内容です。

- 今回のレポートでは、日本国内の宇宙スタートアップ108社、アジア地域の299社を対象に、その事業領域やトレンドが網羅的に整理されています。宇宙ビジネスへの参入を検討する宇宙スタートアップや異業種企業、金融関係者にとって、きわめて有用な資料といえるでしょう。

- レポートの詳細や購入方法については、SPACETIDEの公式サイトをご確認ください(SPACETIDE公式)。

宇宙機器産業

製造業における宇宙開発参入のヒントと実例

- 衛星データを活用した事業や市場調査、コンテンツ制作を通じて、宇宙技術の社会実装を進める株式会社sorano me(東京都新宿区、代表取締役:城戸彩乃)は、製造業が宇宙産業に参入するための視点と実例をまとめたレポート「製造業における宇宙開発参入のヒントと実例」を発行しています。

- 2025年3月に発行された本レポートでは、政府による「宇宙技術戦略」や「宇宙戦略基金」などを背景に、宇宙産業が製造業にとって現実的な事業領域となりつつある現状を踏まえ、参入の視点や機会をわかりやすく整理しています。加えて、宇宙産業の市場性や参入障壁、構成技術要素(衛星搭載機器など)にも具体的に触れられています。

- 実際に宇宙分野に挑戦している企業の取り組みや、他分野の技術を宇宙向けに転用した事例など、実践的な内容にも重点を置いています。新規事業の可能性を探る製造業や異業種企業、宇宙スタートアップの関係者にとって、有益な資料といえるでしょう。

- レポートの詳細や入手方法については、sorano meの公式サイトをご確認ください(sorano me公式)。

令和6年度市場競争環境評価調査(小型人工衛星等宇宙関連機器・部材の製造に関する品質水準・試験環境等調査)報告書

- 宇宙産業への製造業の参入が進み、異業種からの参入も広がりを見せる中、経済産業省 九州経済産業局は、宇宙分野への新規参入等を促進し、適切な競争環境の実現を図るための実態調査「小型人工衛星等宇宙関連機器・部材の製造に関する品質水準・試験環境等調査」の報告をまとめています。

- 2025年3月に公開された本報告書では、小型人工衛星に使用される部品の仕様や、九州地域にある試験・評価施設の情報を体系的に整理。参入を検討する企業に向けて、求められる技術要件や試験環境の現状を具体的に示し、参入促進につなげることを狙いとしています。

- 小型人工衛星部品の仕様や品質評価、試験環境に関する実務的な情報が網羅されており、宇宙スタートアップや宇宙関連の大手企業はもちろん、宇宙分野に関心を持つ異業種企業にとっても、有用な資料となっています。

- 報告書の全文は九州経済産業局の公式サイトで公開されています(九州経済産業局)。

宇宙ソリューション産業

分野別衛星データソリューションカタログ

- 農業や漁業、インフラ監視など、宇宙データの利活用が多様な分野で進む中、株式会社sorano me(東京都新宿区、代表取締役:城戸彩乃)は、衛星データの活用事例や導入ガイドを網羅したレポート「分野別衛星データソリューションカタログ」も発行しています。

- 2025年3月にリリースされた本レポートは、近年注目が高まる「宇宙データの利活用」に着目し、環境分野における活用事例の紹介とともに、その導入までのステップを整理しています。

- 衛星データの利用目的や導入ガイド、導入効果など、実務に即したケーススタディが多数掲載されており、新たに衛星データを活用しようと検討する宇宙スタートアップや異業種企業にとって有用な資料です。

- レポートの詳細や入手方法については、sorano meの公式サイトをご覧ください(sorano me公式)。

まとめ

「宇宙戦略基金」第二期が始まり、民間企業への宇宙開発支援がさらに強化されました。宇宙分野は研究開発から実用・商用フェーズへと急速に移行しており、異業種企業の参入も活発化しています。

政府の支援策や参入事例をまとめた最新レポートも続々と公開され、異業種企業にとっては、これまで宇宙と縁のなかった自社技術を宇宙分野に応用するチャンスが広がっています。一方で、宇宙スタートアップにとっては、ニーズの高い領域を把握し、今後の事業展開に活かすヒントを得る場ともなっています。