(筆者撮影)

2025年2月、超小型衛星関連の事業を行っている株式会社アークエッジ・スペースは、メディア向け会社説明会を開催し、同社有明オフィス(東京都)の様子を公開しました。

2月4日にはシリーズBラウンドでの総額80億円の資金調達も発表し、注目を集めているアークエッジ・スペース社。この記事では、開発中の超小型衛星システムや衛星利活用推進へ向けた各種プロジェクト、公開された同社オフィスの様子について紹介します。

※同社代表取締役CEO福代孝良氏へのインタビュー記事はこちら

目次

創業7年で100億円以上調達し、運用した衛星は11機 柔軟性ある衛星システムも実証中

株式会社アークエッジ・スペースは、「衛星を通じて、人々により安全で豊かな未来を。」を掲げ、超小型衛星に関する総合的なソリューション提供を行っている企業です。2018年に創業し、今年で7年目を迎えました。

2022年3月のシリーズA時点では従業員数28人、資金調達総額27億円でしたが、2025年1月のシリーズB時点では従業員数126人、資金調達総額は107億円となりました。

メイン事業のひとつである衛星打上げ・運用の実績は11機で、これには自社開発の衛星6機も含まれます。現在は主に2021年度から開発を進めてきた、10㎏級の6Uサイズ(※1)超小型衛星用汎用バス(※2)システムの打上げ、および軌道上での実証に取り組んでいます。

※1:6Uは10cm×20cm×30cmの立方体。ちなみに1Uは10cm×10cm×10cm。

※2:衛星が宇宙で動作するための、基本的な機能を行う部分のこと。

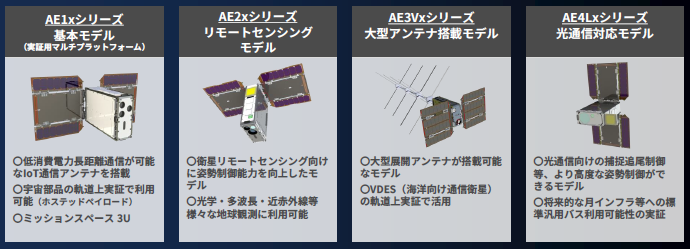

汎用バスには

- 基本モデル(AE1xシリーズ)

- リモートセンシングモデル(AE2xシリーズ)

- 大型アンテナ搭載モデル(AE3Vxシリーズ)

- 光通信対応モデル(AE4Lxシリーズ)

の4種類があり、多様な目的に応じて柔軟に対応することができるとしています。

Credit: アークエッジ・スペース社説明会資料より

すでに、基本モデル「AE1b」(愛称:YODAKA)は2024年12月9日に軌道に投入され、岩手県立花巻北高校が携わったミッション機器を搭載し、IoT通信経由で地上と衛星間のデータのやり取りを行っています。

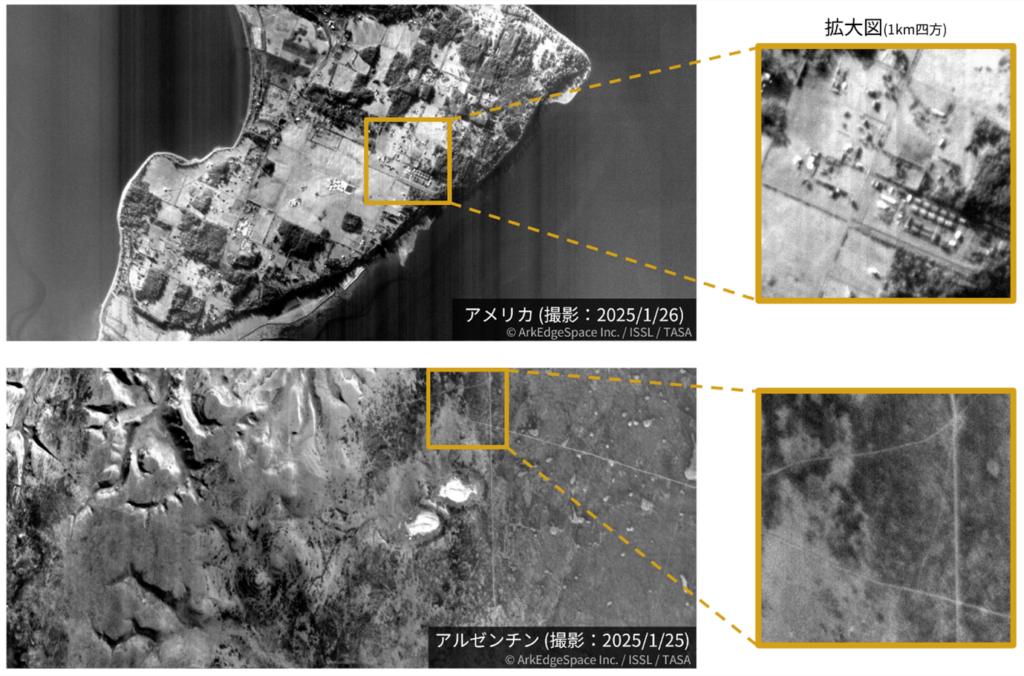

また、「AE1b」と同時に、同社とTASA(台湾国家宇宙センター)、東京大学が共同で開発した6Uサイズ地球観測衛星「ONGLAISAT(オンライサット)」衛星も軌道投入されました。同衛星は、6Uサイズでは世界最高レベルとなる2.5~3.0mの地上分解能撮影に成功しています。

Credit: アークエッジ・スペース社プレスリリース

2025年1月15日には基本モデル「AE1c」と大型アンテナ搭載モデル「AE1d」も軌道に投入され、初期運用を開始しました。

海洋状況の把握や、誰でも使える地理空間情報プラットフォームで衛星利活用を推進へ 月面版GPSの開発も

各超小型衛星汎用バスの打上げ・運用を行い、着実な実績を積み上げているアークエッジ・スペース社ですが、予定しているプロジェクトは他にも複数あります。同社の多数のプロジェクトの中から、ここでは海洋状況把握に関するものを中心に、いくつかご紹介します。

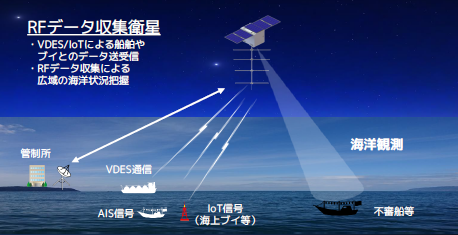

2024年12月、同社は宇宙戦略基金「多目的衛星コンステレーション群の構築(多様な波長・周波数情報を拡張するセンサを搭載した衛星コンステレーションの構築)」事業者として採択されました。これに伴い、同社は海洋状況把握(MDA)、特に船舶に関する情報を収集するための「RF(※3)データ収集衛星」の開発に取り組んでいます。

※3:電波のうち、無線通信に使用する周波数のもの。

Credit: アークエッジ・スペース社説明会資料より

これまでの衛星による船舶データの把握は、船舶に搭載される「AIS」という装置から送信されるデータ受信によるものが主流でした。しかし、AISは大型船舶にしか搭載が義務付けられておらず、現状では船舶データの把握が不完全でした。

そこで登場するのが、「VDES」というシステムです。VDESはAISに加え、AISを応用した「ASM」というメッセージ交換と、多くの船舶で利用される「VHF」という周波数帯を活用したデータ交換「VDE」をまとめたデータ交換システムのことを指します。

VDES=AIS+ASM+地上VDE+衛星VDE

VDESを活用して衛星による情報収集を行えば、AISのみを使用したときに比べ、より多くの船舶データを収集できます。また、VDESに加えてIoT信号の受信もできれば、船舶だけでなく、海上に設置されているブイの状況を把握することができます。

同社はこのような、VDESやIoTに関連するデータの送受信を行う衛星の開発・運用を通じて、広域な海洋状況把握や海洋DXサービスの提供につなげるとしています。

同社代表取締役CEOの福代孝良氏は、すでにインフラが整った場所では衛星データの利活用は進みにくいとしたうえで、「海洋にはインフラを置くことができないため、宇宙から(データ利活用を)するのがいい」と述べ、衛星ビジネスにおいて海洋に着目することの重要性を説きました。

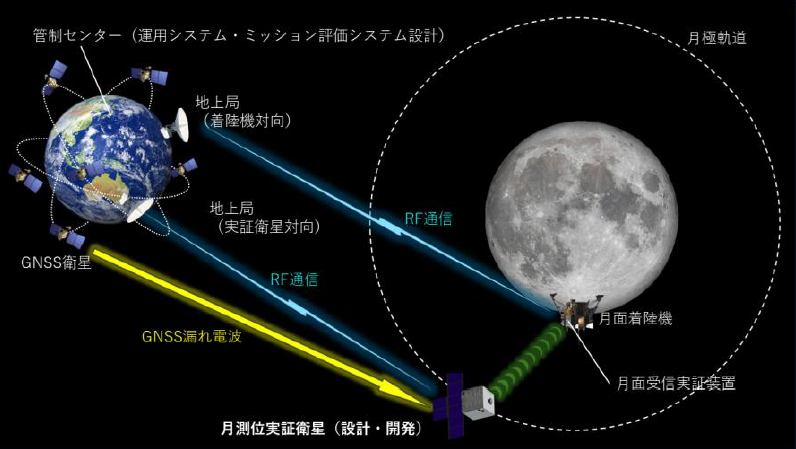

また同社は、2024年11月に宇宙戦略基金「月測位システム(LNSS)技術」の事業者として採択されたことに伴い、月面でのGPS・GNSSともいえるLNSSを開発しています。この経験を、地球向け低軌道測位衛星システム(LEO PNT)の開発にも活かす予定です。

Credit: アークエッジ・スペース社説明会資料より

なお同社は、衛星やドローンが撮影した画像をはじめとする地理空間情報を、誰でも簡単に利活用できるプラットフォームの開発にも取り組んでいますが、提供データは自社衛星が取得したものにこだわらず、他社衛星のデータも提供していくといいます。

福代氏は、「利用できるデータが増えていけば利活用が広がり、衛星の需要ができていく」と述べ、自社衛星にこだわらないことが、長期的には衛星開発・運用も行う同社の長期的なメリットになることを示唆しました。

(筆者撮影)

都内ながら衛星試験・組立て可能な広いオフィス 衛星の無人運用も可能

ここからは、オフィス説明会で公開されたアークエッジ・スペース社の有明オフィスの様子をご紹介します。

まず、オフィス中央には巨大なモニターが設置されています。モニターには世界地図と、同社が現在運用している7機の衛星の位置が表示され、現在位置が一目でわかるようになっていました。

(筆者撮影)

モニターの向かい側には、衛星をはじめとする精密機器を組立て・検査するためのクリーンルームが2か所あります。一定の温度に保たれたクリーンルームの広さはおよそ4m×10mで、同時に3〜4機の衛星を組み立てることができます。なお、同社は福井県の工場でも衛星の組立てを行っています。

見学の際には、組立て途中の6U衛星(リモートセンシングモデル)や、同社がJAXA(宇宙航空研究開発機構)から受注した、彗星探査ミッション「Comet Interceptor」用の超小型探査機の一部が置かれていました。

(筆者撮影)

クリーンルームの隣には、衛星を運用するための運用室も設けられています。通常は無人で自動運用を行っており、見学時にも人の姿はありませんでした。

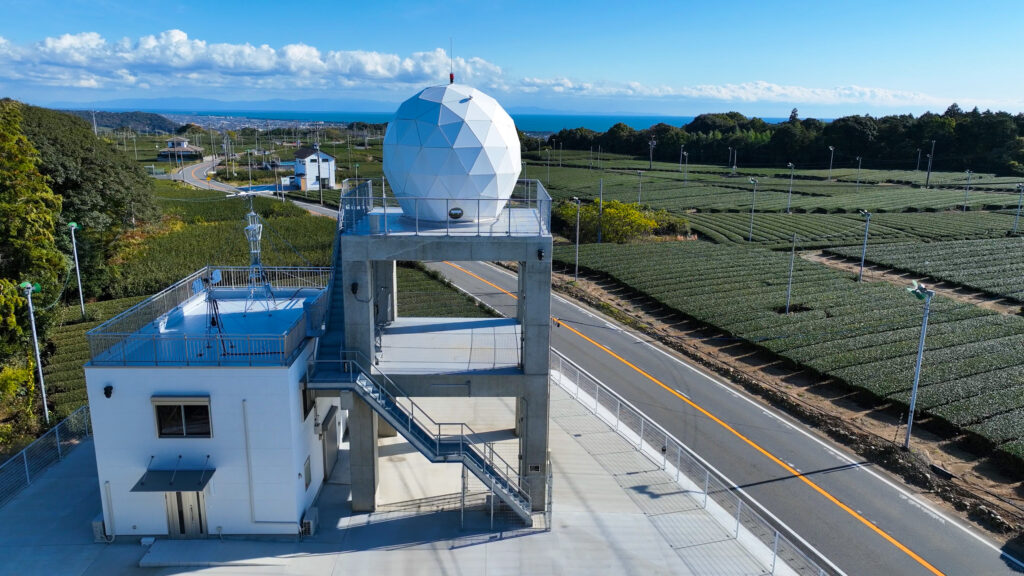

なお、同社は静岡県牧之原市に衛星管制用のアンテナを備えた地上局を整備しており、地上局と運用室を高速専用回線で接続することで、遠隔での衛星運用を実現しています。

Credit: 株式会社アークエッジ・スペース

オフィスは都内にあるとは思えないほどの広さで、衛星に搭載するアンテナやセンサーの試験に使用する「電波暗室」という、高さ4m×幅4m×6mの設備も整備されていました。

また、入口近くには卓球台も設置されており、従業員の和気あいあいとした様子が伝わってくるようでした。

Credit: 株式会社アークエッジ・スペース

この記事では、株式会社アークエッジ・スペースで開発中の超小型衛星システムや衛星利活用推進へ向けた各種プロジェクト、公開された同社オフィスの様子について紹介しました。来年度に向けてさらなる6Uサイズ超小型衛星の打上げを予定し、並行して地球、月へとまたがる複数プロジェクトにも取り組んでいる同社の動向に注目です。

筆者プロフィール

加治佐 匠真(かじさ・たくま)

鹿児島県出身。早稲田大学卒業。幼い頃からロケットが身近な環境で育ち、中学生から宇宙広報を志す。2019年より宇宙広報団体TELSTARでライター活動を始め、2021年からはSPACE Mediaでもライターとして活動。2024年7月よりSPACE Media編集部所属。主にロケットに関する取材を全国各地で行う。主な取材実績にH3ロケット試験機1号機CFT(2022)、イプシロンSロケット燃焼試験(2023、記事)、カイロスロケット初号機(2024、記事)など。

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/