目次

小型衛星関連のPoCをワンストップで 「JAXA宇宙技術実証加速プログラム(JAXA-STEPS)」開始

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小型衛星を活用して官民で活用できるミッション・技術を実証し、産業競争力の強化や技術基盤・人材基盤を強化することを目的としたプログラム「JAXA宇宙技術実証加速プログラム(JAXA-STEPS)」を始動したと発表しました。

同プログラムは、これまでJAXA 研究開発部門が実施していた「革新的衛星技術実証プログラム」「小型技術刷新衛星研究開発プログラム」と、JAXA 新事業促進部が実施していた「産学官による輸送・超小型衛星ミッション拡充プログラム(JAXA-SMASH)」等を再編し、新たなプログラムとして立ち上げられたもの。

小型衛星領域において、官民で活用できる革新的・基盤的なミッションやキー技術のアイデアをもつ民間企業、大学、研究機関や、JAXA研究者・技術者、宇宙実証サービスを提供する民間事業者、教育目的の打上げ機会を探している人などの参加を呼びかけています。

なお、2025年度は、研究開発の目標として「開発プロセスの刷新及び衛星の抜本的な機能向上(協調領域)」「挑戦的なミッション系技術の獲得(競争領域)」に加え、この2つ以外で緊要性のある提案を「自由課題」として公募するとのこと。

来月、9月5日(金)にはオンラインでの公募説明会も実施予定。プログラムの詳細と公募説明会への参加申込は下記から確認できます。

https://www.kenkai.jaxa.jp/jaxa-steps/index.html

日立、「構造化電波」技術の原理検証に成功 高精度な衛星地球観測の実現へ

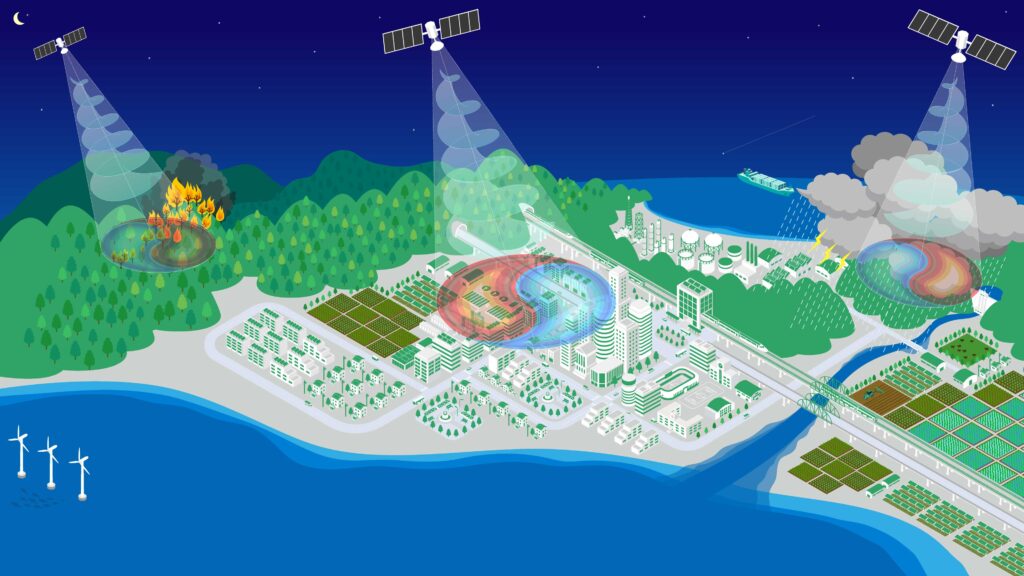

Credit: 株式会社日立製作所 プレスリリース

2025年8月5日、株式会社日立製作所(東京都千代田区、執行役社長兼CEO:德永俊昭、以下 日立)は、人工衛星を活用した地球観測分野において、災害監視や社会インフラの維持管理、環境モニタリングなどに貢献する「構造化電波」技術の原理検証に成功したと発表しました。

同社が開発した「構造化電波」技術とは、波形や偏波状態、位相、周波数といった電波の性質を組み合わせ、観測目的に応じた最適な電波を生成・解析できる技術とのこと。

近年、衛星による災害モニタリングやインフラ監視の重要性が高まっており、合成開口レーダー(SAR)に代表される電波観測のニーズが増していますが、観測結果の直感的な解釈が難しいという課題がありました。

日立によると、今回検証された技術を用いることで、通常の距離情報に加えて3次元像や速度などの複数の情報取得が見込まれ、迅速な判断や異常の早期発見に貢献できるということです。

アストロスケール、複数デブリ除去と制御再突入に関する新たな特許を取得

2025年7月29日、株式会社アストロスケールホールディングス(東京都墨田区、創業者兼CEO:岡田光信)は、米国特許第12,234,043 B2号「複数デブリ除去の方法とシステム」を取得したと発表しました。

具体的には、デブリ(宇宙ごみ)を捕獲する「サービサー衛星」がデブリにドッキングし、低軌道に配置された「再突入支援衛星」とデブリをドッキングさせます。その後、サービサー衛星は分離して次のデブリに向かう一方、再突入支援衛星が1つ目のデブリを大気圏再突入へ誘導。これを繰り返すことで、サービサー衛星が1回のミッションで複数のデブリを除去することができるとのこと。

アストロスケールでは、2026年にデブリ除去実証衛星「ELSA-M」の打上げを予定していますが(参考記事)、こちらは捕獲・除去のためのインターフェースを搭載した宇宙機が対象です。

一方、今回特許を取得した方法は、ロケット本体や古い衛星など、インターフェースが搭載されていないデブリを大気圏に再突入させることができるということです。

NASA、宇宙機を低コストで複数軌道へ運ぶ「軌道間輸送機」に関する調査研究を6社に委託

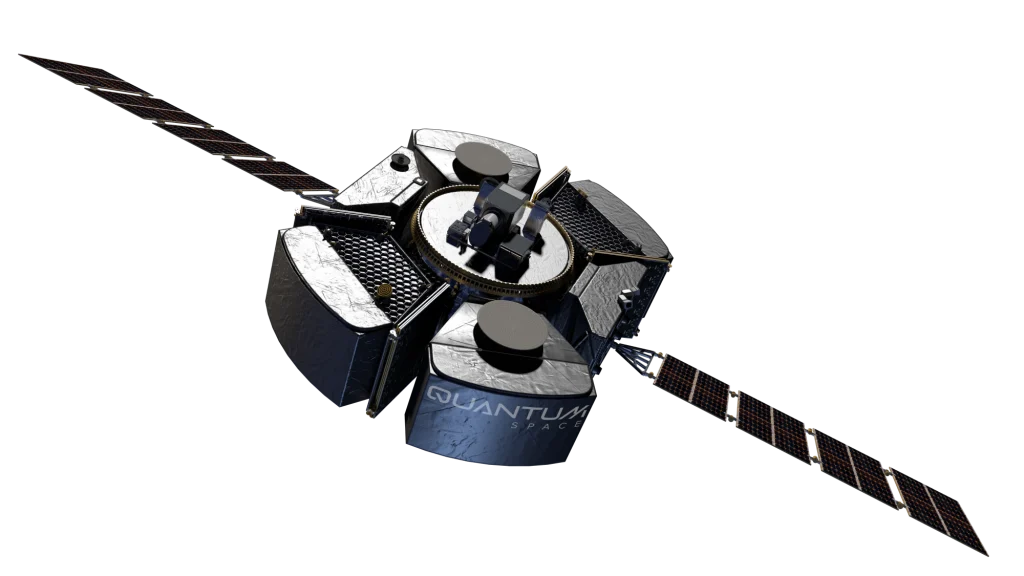

Credit: Arrow Science and Technology / Quantum Space

2025年8月5日、アメリカ航空宇宙局(NASA)は、宇宙機を複数の軌道により低コストで輸送する「軌道間輸送機(Orbital Transfer Vehicle:OTV)」に関する調査研究を6社に委託すると発表しました(NASAによる発表)。

契約総額は約140万ドル(約2億円)で、選定されたのは、Arrow Science and Technology、Blue Origin、Firefly Aerospace、Impulse Space、Rocket Lab、United Launch Allianceの6社。

OTVは従来の打上げサービスでは到達が困難な軌道へさまざまな宇宙機を輸送する手段と目されており、選定された各社はそれぞれテーマを定めて調査研究を実施。全部で9つの調査研究が実施される予定で、多くの企業が地球低軌道(LEO)・静止軌道・月・火星など複数の目的地へ宇宙機を運ぶOTVを想定しているようです。

軌道間輸送機が実現できれば、月や火星などの深宇宙への輸送コストを大幅に削減できる可能性があるとのこと。研究は9月中旬までに完了予定で、NASAは今後のミッション計画や民間打上げサービスの調達戦略に活用するとしています。

【編集部よりお知らせ】ニュースのまとめや新着記事をお知らせ!メールマガジン(不定期配信)のご登録はこちらから

あわせて読みたい

【PR】イベント企画・運営、動画の企画制作、デザイン制作、記事制作のご相談はIPP by DigitalBlast Consultingへ!

詳しくはこちら>>> https://digitalblast-c-ipp.jp/