7月8日(水)〜10日(金)の3日間、東京・虎ノ門エリアを会場に開催された宇宙ビジネスカンファレンスSPACETIDE 2025。世界的に注目される産業領域である宇宙ビジネスについて、世界各国から多彩なスピーカーが集まり議論を交わしました。

本カンファレンスのメディアパートナーであるSPACE Mediaでは、数あるセッションの中からピックアップした注目セッションをダイジェストでレポート。

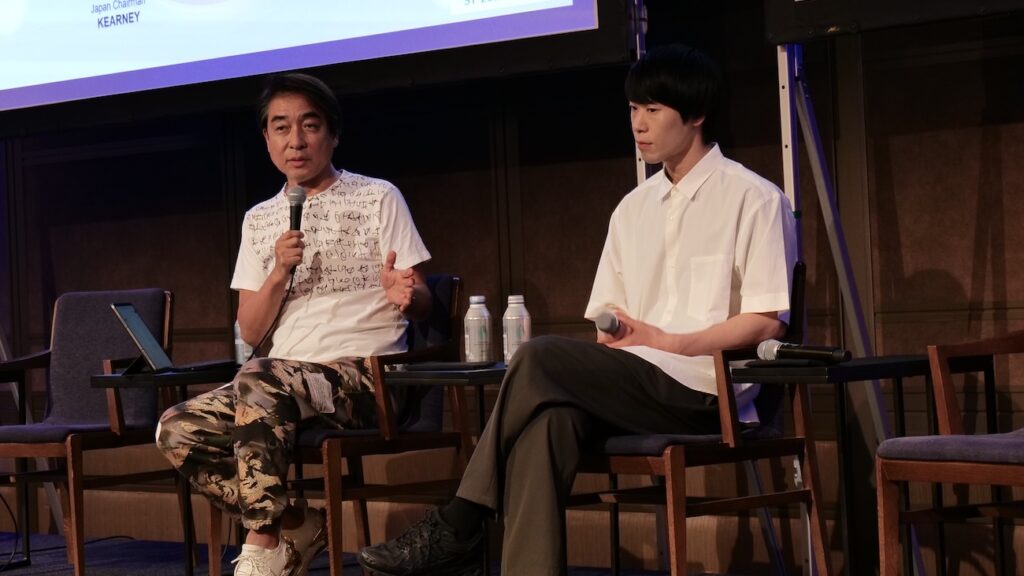

今回は、「宇宙経済圏、次の10年の成長」と題して行われた、スペースデータ代表の佐藤航陽氏と、CIC Japan会長でA.T. カーニー日本法人会長の梅澤高明氏のトークセッションの模様をお伝えします。

若くしてIT企業のメタップスを上場に導き成功を収めた佐藤氏が、なぜ次の事業ドメインとして宇宙を選んだのか、そして日本が宇宙産業で勝機を見出すための戦略とは何か。両者の対話から、宇宙産業の可能性と課題が浮かび上がります。

目次

IT業界から参入、スペースデータ佐藤氏の宇宙ビジネスの動機

冒頭、モデレーターの梅澤氏から、宇宙業界参入の理由を問われた佐藤氏は、参入の根本的な動機をこう語ります。

「私はIT業界でビッグデータの解析をしており、地球全体、何億人ものデータ解析を行っていました。『地球を覗き見る』という感覚が面白かった一方、億単位のデータを解析していると、世の中のモデルにはある程度のパターンがあることも見えてきて、つまらなくなったんです。それから、地球の外側に出たい、地球の外側の解析がしたいという思いもあり、ビッグデータ以上のデータがある場所は宇宙しかない、という好奇心がありました」(佐藤氏)

加えて、「10年、20年楽しめる産業は、宇宙かゲノムくらいしかない」という長期的なチャレンジへの欲求も大きな要因だったと語ります。

そして、さらに重要な要因は、日本の『デジタル敗戦』への反省です。

「日本のIT業界はGAFA(Google、Amazon、Facebook〔現 Meta〕、Apple)に完膚なきまでにやられました。ほとんどのマーケットをもっていかれてしまい、日本のIT企業はGAFAが手を付けない隙間でギリギリ食っていくような場になってしまいました」(佐藤氏)

この経験から、米中のビッグテックのような企業をつくる、という点も自身がやり残したことだと感じていると話す佐藤氏。『デジタル敗戦』の轍を踏まないよう、違った戦い方でビジネスにチャレンジをしたいと思ったと語りました。

日本には宇宙産業「しか」残されていない? 日本としての強みとは

現在、日本では政策として宇宙ビジネスの振興が図られています。日本にとって宇宙産業が重要な理由について、佐藤氏は、「消去法的に宇宙くらいしか残ってないのではないか」と率直に切り出しました。

先ほど佐藤氏が触れたように、IT業界はアメリカを中心とした巨大テック企業が席巻。日本の多くの企業や個人がこれら企業のデジタルプラットフォーム等を利用しており、こうしたサービスの利用料が国外のビッグテックに流れていることは『デジタル赤字』とも表現されています。

ITに代わって日本を支える産業領域について、佐藤氏は「量子コンピューターや核融合炉という領域もありますが、(産業化には)30年、40年というスパンが必要。ここ10年、20年で盛り上げていける産業というと、消去法的に、ライフサイエンスや宇宙くらいしか残っていません。かつ、まだ日本が勝負できる領域というと、小型の衛星など、大型化せず細かさを求められる部分。ここなら、まだ日本は勝負できるんじゃないかと思っています」と現状を分析しました。

加えて、国が宇宙産業を支援しているという状況から、「ここに全員集中していくという流れは、かつての自動産業に似ている」とも指摘しました。

これに対し梅澤氏は、自身は宇宙産業の素人だとしながらも、宇宙産業は『総合格闘技の産業』に感じると語りました。

「いろいろな製造業がよってたかって集まって、そこに通信・ソフトウェア業界が入ってくる。これが最終的には旅行やエンタメ業界などにつながっていくように思いますが、プラクティカルな宇宙産業を考えたとき、本当に総合力が求められますね」(梅澤氏)

防衛・安全保障分野と宇宙産業 問われる価値観の転換

続いて梅澤氏が論点として挙げたのは、宇宙産業と防衛・安全保障分野の関係と、日本の立ち位置。これについて、佐藤氏は歴史的な観点も含めた見解を述べました。

「ほとんどのテクノロジーは防衛と安全保障領域から出てきており、それが民生に転用されてきたという歴史があります。しかし、日本では長く防衛・安全保障はタブー視されており、科学技術とつながっていませんでした。一方のアメリカや中国などは当たり前にデュアルユース(軍民両用)で考えています。日本はそれをしていませんが、価値観の転換みたいなことは必要になるのではないか」(佐藤氏)

梅澤氏は「初期需要を、規模感をもってつくれるのは防衛だということですね」と応え、佐藤氏は「国家として大事な技術、日本として輸出していく産業は、産官学・防衛・安全保障が連携してつくるべき」との考えを示しました。

そのうえで、梅澤氏は「防衛以外で需要が立ち上がりつつある分野は?」と佐藤氏に質問。佐藤氏は、自社としては「防災と都市開発」であるとし、防災は人々の命を守るという点で防衛と近い領域でもあると指摘します。

「シミュレーション的な観点では、台風や津波といった災害と有事って、結構近いんです。防災計画の作成は最近需要が高まっていますし、何より日本は災害大国です。日本が災害から得た知見や技術を海外に出していく、そういう意味で、防災産業はすごく大きくなってくるのではないかと思っています」(佐藤氏)

佐藤氏率いるスペースデータは国連との共同事業等(参考記事)、国際的な活動も積極的に行っていますが、海外と仕事をする中で、日本が防災に強い国だと認識されていることに気づいたとし、防災・防衛を表裏一体のものとして事業を進めていくということは、宇宙とも相性がよいと見解を語りました。

宇宙産業の拡大には、複数領域をまたいでつなぐ人材が必要

最後の議題として梅澤氏が挙げたのは、「日本の成長産業として、宇宙産業を大きくしていくうえでの課題」。これに対し佐藤氏が指摘したのは、人材と組織間連携の課題です。

「産官学・防衛の連携です。アカデミアはアカデミア、産業は産業、政府は政府、という分断がある中、どこまで横連携できるか」と指摘。こう話す背景として、アメリカの環境を紹介します。

「アメリカは、スタートアップのイノベーションについて語れるし、政策も、安全保障のことも語れる。さらに、アカデミアと物理の話もできるという『スーパーマン』的な人間の層が厚く、やはり強いなと思いました。逆に、日本はプロフェッショナルではあるものの、横を行き来できる(分野を横断できる)人があまりいません」(佐藤氏)

国内最大級のイノベーションコミュニティであるCIC Japanの代表である梅澤氏は、佐藤氏の指摘は宇宙業界だけに当てはまらないとも話します。

「実は、他のディープテック領域でも、程度の差こそあれ似たような話はあります。総じて言えるのは、わが国は、興味深いシードを結構量産している。でも、シードを開発した研究者と一緒になってコマーシャライゼーション(商業化)を進められる人材が足りず、研究者もこうした人材へのアクセスがない。さらに、商業化ができる人材も大半は国内での経験しかないため、グローバル市場に対応できる人材はさらに少ないのです。ところが、ディープテックになればなるほど、グローバル市場を相手にしないとユニコーンにもなれません。こういう構図がディープテック領域に総論としてある気がしています」(梅澤氏)

加えて梅澤氏は、佐藤氏の言う『スーパーマン的な存在』の育成には業界・領域をまたいだ人の移動が必要だとし、複数領域を行き来する人材が『スーパーマン』の候補になるのではと語りました。

そして、今後の鍵となるのは「どれだけ質の高い新規参入を増やせるか」だと指摘。どのような人材が宇宙産業に参入すべきかを佐藤氏に問うと佐藤氏は、「今、起業家がいるのはほぼIT業界。ここにいる人たちが宇宙に来てもらえれば一気に盛り上がる」とIT業界からの流入に期待を示しました。

最後に、佐藤氏は日本の産業政策全体への提起として、「私は、『デジタル敗戦』『失われた30年』の敗因分析がまったくされてないと思っています。スタートアップやイノベーションは、ビジネスモデル策定やテクノロジーの理解、ファイナンスなどができれば生まれると思っていましたが、そんな可愛い話ではない。これらは国と国との勝負なんだということを感じています。産業づくり・国づくりと密接に連携する話題なので、マクロな視点で物事を捉えてプレーできる起業家を増やさなきゃいけない」と、国家戦略レベルの視座をもって宇宙ビジネスに取り組む必要性を語りました。

いち企業の事業としてではなく、産業全体を見据えた対話が交わされた佐藤氏と梅澤氏のセッション。宇宙産業の民主化は、国全体の成長戦略につながるものであることが感じられる内容となりました。