2025年7月12日から9月28日まで、日本科学未来館(東京・お台場)で、日本最大級の宇宙展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか~」To the Moon and Beyondが開催されています。本展は4章構成になっており、

- 第1章 宇宙開発の最前線

- 第2章 月に広がる人類の活動域

- 第3章 火星圏探査

- 第4章 さらなる深宇宙へ

の流れで最新の宇宙探査技術が展示されています。

この記事では、国内各地でロケット取材を実施した筆者が、本物のロケット部品に触れるコーナーに焦点をあてて解説するほか、深宇宙展の注目展示を紹介します。

目次

本物のロケット部品に触れる!部品の詳細を徹底解説!

特別展会場内に入ると、まずロケットに関する展示があり、H3ロケットのフェアリング(ロケットに搭載した衛星を守るカバー)実物大模型や、H-IIAロケットから分離後、海に落下し回収されたフェアリングなどが展示されています。

おすすめは、JAXA種子島宇宙センターから持ち込まれた本物のロケット部品を展示したコーナーで、実際にロケット部品に触ることもできます。ここでは、中でも4種類の部品について解説していきます。

聞き慣れない部品ばかりですが、どれも打上げミッション達成に欠かせない重要なもの。その役割を理解すると、打上げ映像の視聴がより楽しめるようになるでしょう。

撮影: 加治佐 匠真

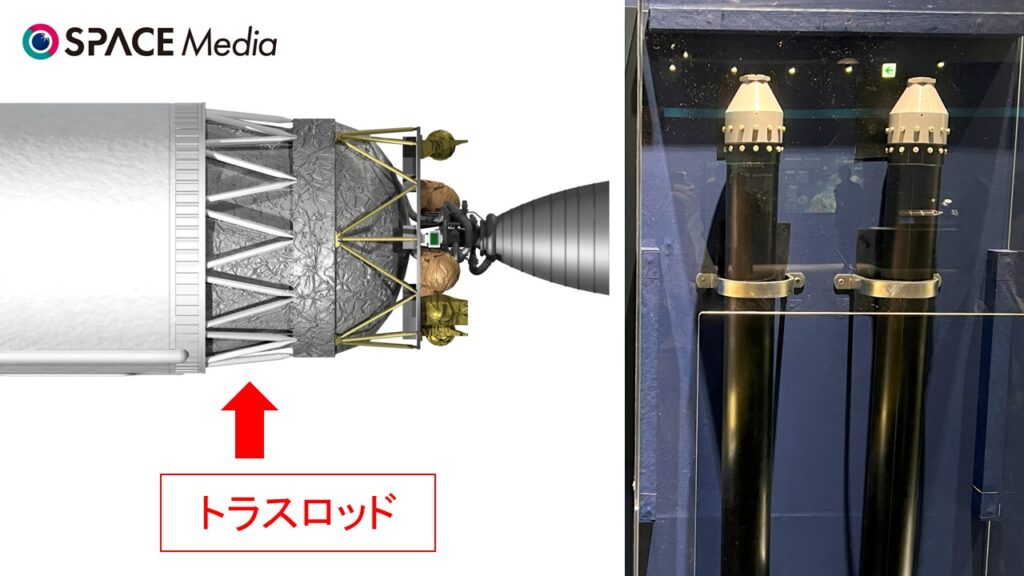

トラスロッド

トラスロッドは、ロケット第2段の液体水素タンクと液体酸素タンクをつなぐ、三角形を基本とする構造です。第2段エンジンの推力を機体上部へ伝える役割を持ち、頑丈かつ軽量であることが求められます。

それぞれ独立した2つのタンクをトラスロッドでつなぐ構造にすることで、推進剤の温度・圧力が管理しやすくなっています。

Credit: JAXA画像(左)と筆者撮影画像(右)をもとに筆者作成

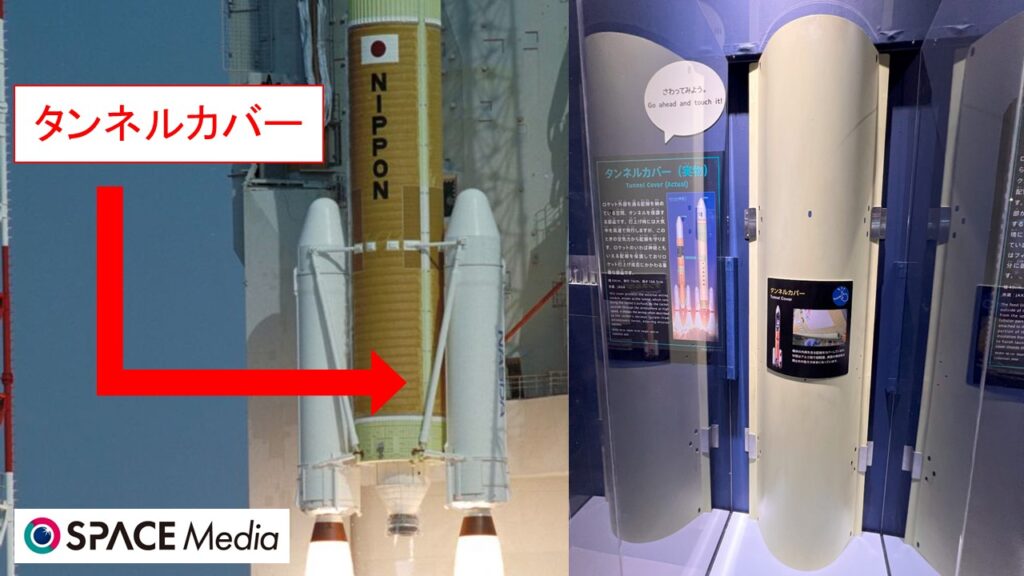

タンネルカバー

タンネルカバーは、機体の外側を通る配線を守るカバーです。ロケットはエンジンと推進剤タンクだけではなく、頭脳となるコンピューターやそれらをつなぐ配線がなければ、役割を果たすことはできません。実際、2017年に行われたSS-520-4号機打上げ実験では、配線の不具合が原因となり、打上げは失敗しました。

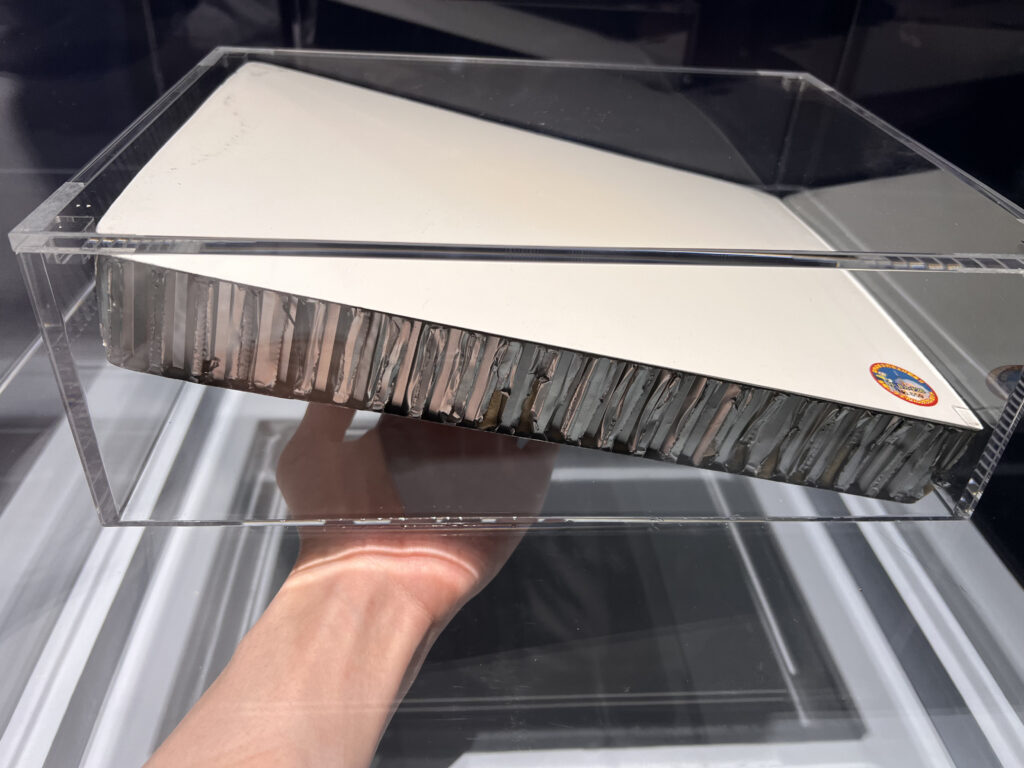

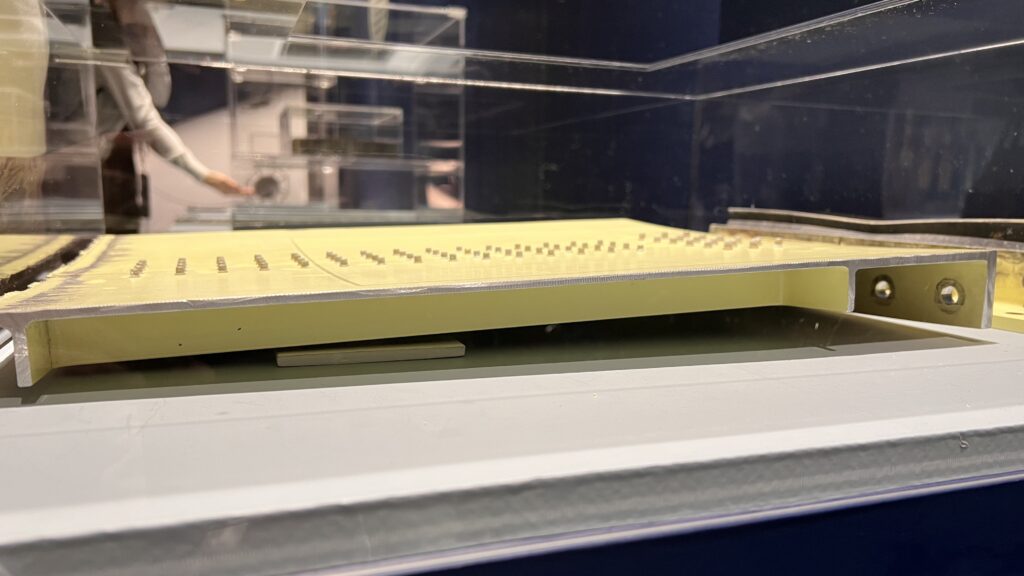

カバーは軽量化が求められるため、材質にはアルミニウムを使用しています。表面の黄緑色は、さび止めの色です。

Credit: JAXA画像(左)と筆者撮影画像(右)をもとに筆者作成

フィードラインカバー

フィードラインも機体の外側に取り付けられており、機体上部のタンクから、最下部のメインエンジンまで推進剤を送るための配管です。フィードラインカバーはフィードラインの最上部に取り付けられ、空気抵抗を減らすとともに、配管を保護する役割を持っています。

Credit: JAXA画像(左)と筆者撮影画像(右)をもとに筆者作成

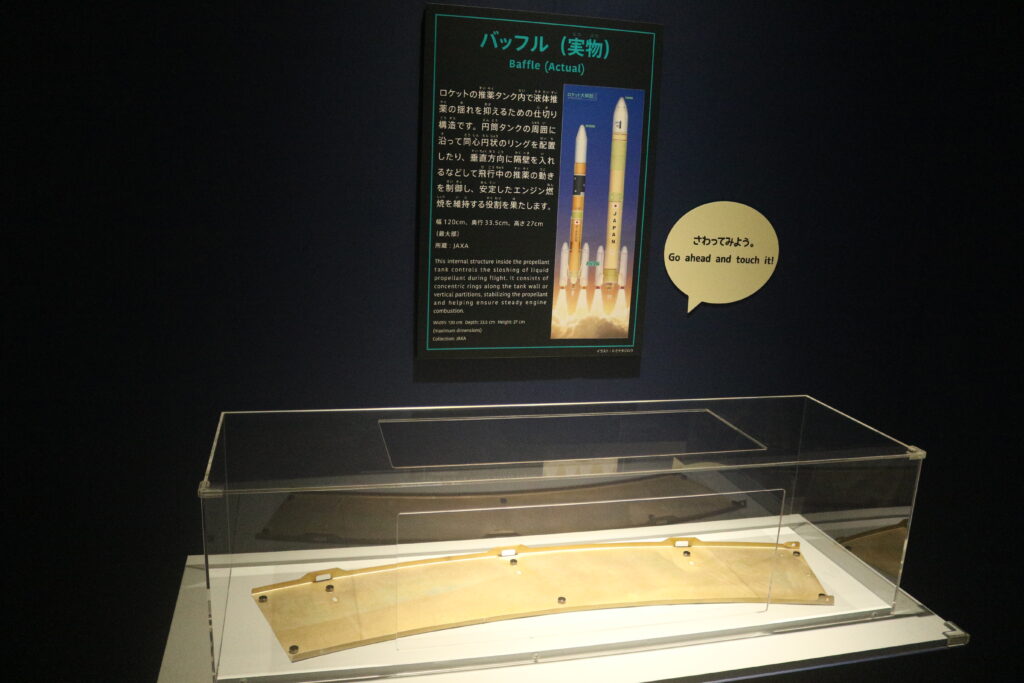

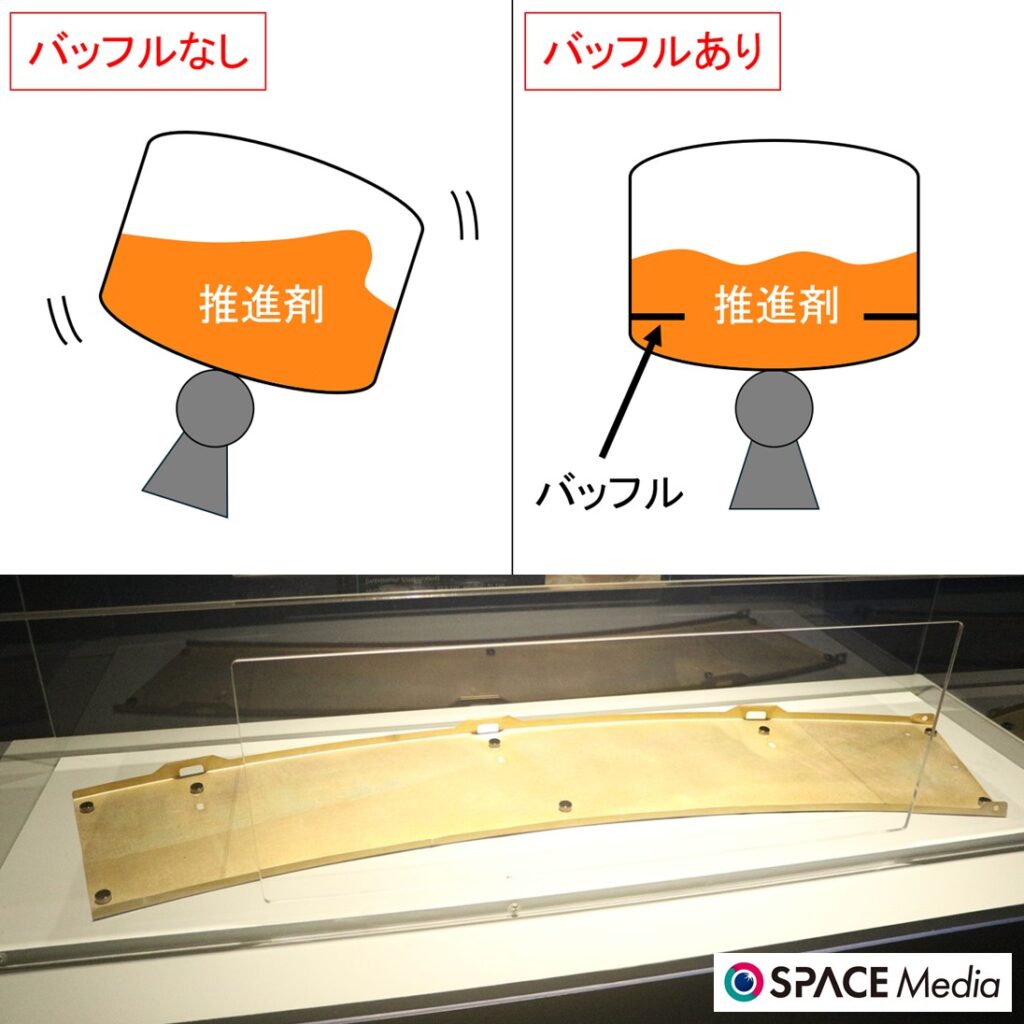

バッフル

バッフルは「邪魔板」とも呼ばれ、ロケットのタンク内へリング状に取り付けられることが多い板です。タンク内の液体推進剤の揺れを抑え、ロケットの飛行を安定させる役割を持っています。

ロケットが飛行する際の振動により、タンク内の液面が大きく揺れる「スロッシング」という現象が発生することがあります。機体質量の9割を推進剤が占めるロケットでは、液体推進剤の揺れが飛行のコントロールに致命的な影響を与えるため、スロッシング対策は欠かせません。そこで、タンク壁面にバッフルのような邪魔板を取り付けることにより、スロッシングを抑えています。

Credit: 上は筆者作成、下は筆者撮影

このコーナーでは他にも、フェアリングや、第1段と第2段を繋いで支える役目を持つ「段間部」、ロケットを極端な温度変化から守る「断熱材」などを触ることができます。

撮影: 加治佐 匠真

撮影: 加治佐 匠真

撮影: 加治佐 匠真

月面探査車と実物の宇宙船 見どころは他にも

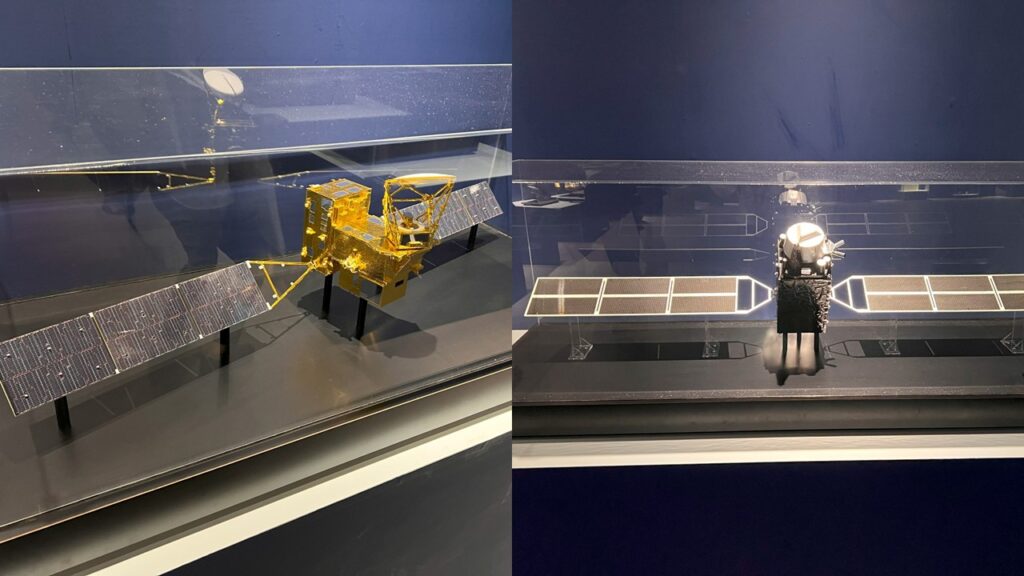

これまで紹介したロケットコーナーは、本展の冒頭、ごく一部にすぎません。隣には、地球の周りを回る国際宇宙ステーション(ISS)や人工衛星の縮尺模型が展示されています。

人工衛星には、地球の様子をカメラやレーダーで観測したり(地球観測衛星)、モノの位置を測ったり(測位衛星)と、さまざまな役割を持ったものがあります。役割に応じた形状の違いに、ぜひ注目してみてください。

撮影: 加治佐 匠真

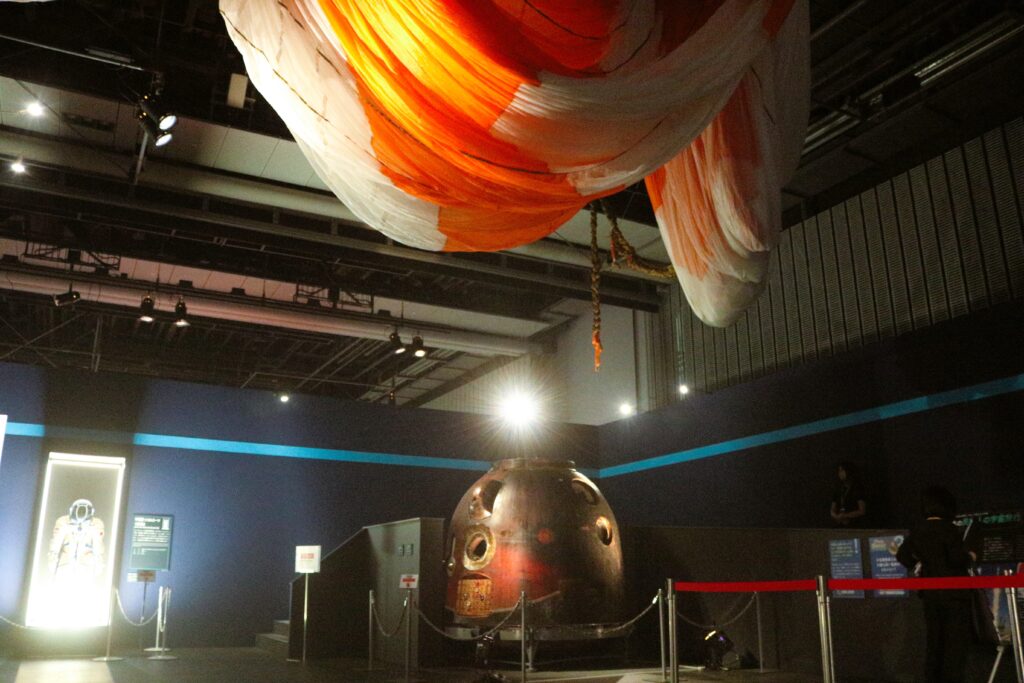

その奥には、日本の民間人として初めてISSに滞在した前澤友作さんが地球帰還時に搭乗した、ロシアの「ソユーズ」宇宙船帰還モジュールの実物が展示されています。

宇宙船は秒速約8キロメートルの高速で地球に帰還するため、空気が急激に圧縮され、1万度を超える高温にさらされます。展示されている宇宙船の表面は焦げて粗くなっており、帰還時の過酷な環境をうかがうことができます。

撮影: 加治佐 匠真

撮影: 加治佐 匠真

ここまでは地球周辺に関する展示ですが、さらに進むと、月や火星の探査に関する展示を見ることができます。

まず目をひくのは、世界初の展示となる、月面探査を行う有人与圧ローバー「ルナクルーザー」の実物大模型です。トヨタ自動車とJAXAが共同研究を進めており、宇宙飛行士2名が宇宙服を着ることなく、約1か月間車内で活動できるように設計されています。全長6メートルの車体の迫力を、ぜひ間近で体感してください。

撮影: 加治佐 匠真

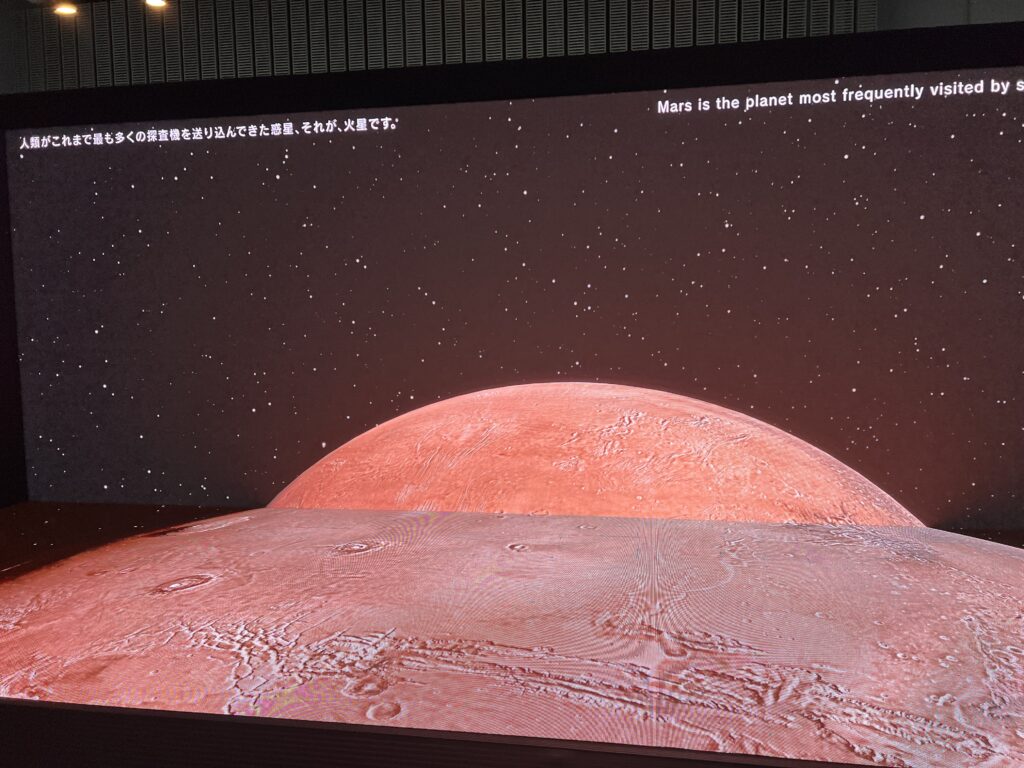

ローバーの向かい側には火星ツアーコーナーがあり、宇宙から見た火星の様子やオリンポス山といった火星の代表的な景色を大画面映像で楽しむことができます。壁面だけでなく床面にもスクリーンが設置されているため、没入感があっておすすめです。

撮影: 加治佐 匠真

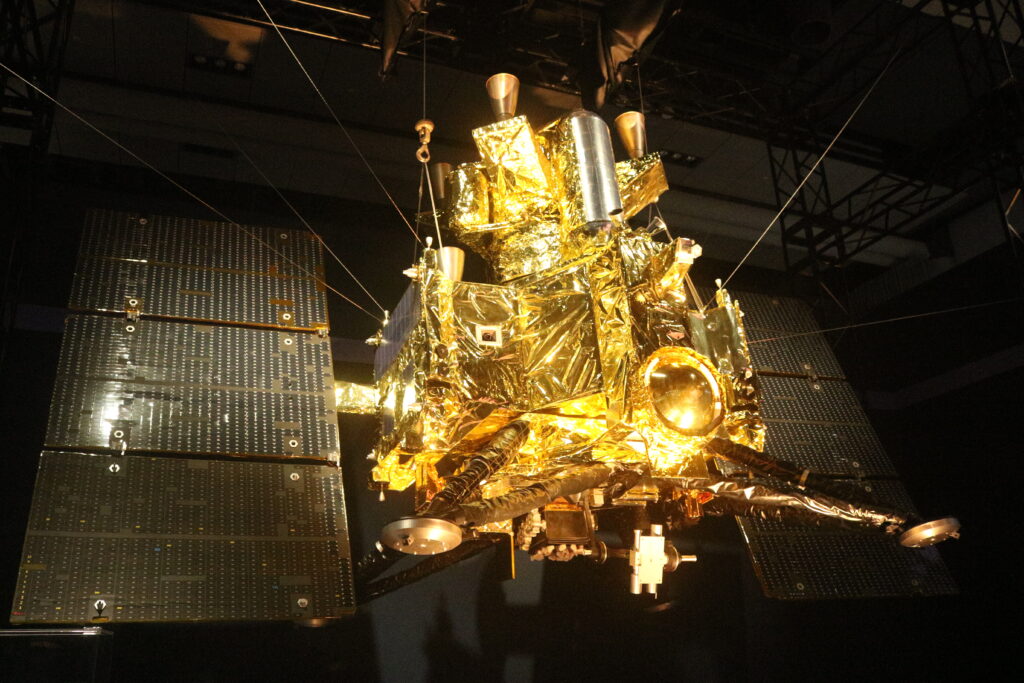

隣には、火星衛星探査計画「MMX」探査機の1/2サイズ模型が展示されています。2026年度打上げ予定のMMXでは、火星の衛星「フォボス」からのサンプルリターン、つまり試料を地球に持ち帰ることを目指しており、成功すれば世界初となります。実機の大きさは最大で9メートルにもなり、1/2サイズ模型でも十分な迫力があります。

撮影: 加治佐 匠真

特別展の最後は、火星より遠く、太陽や水星、銀河系、さらに遠くの銀河といった世界の探究に関する展示です。

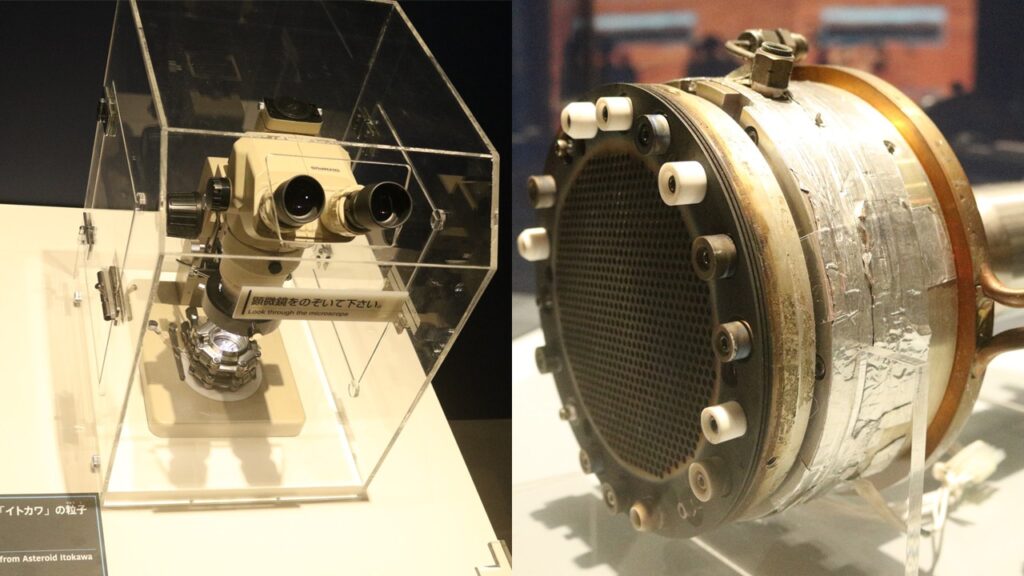

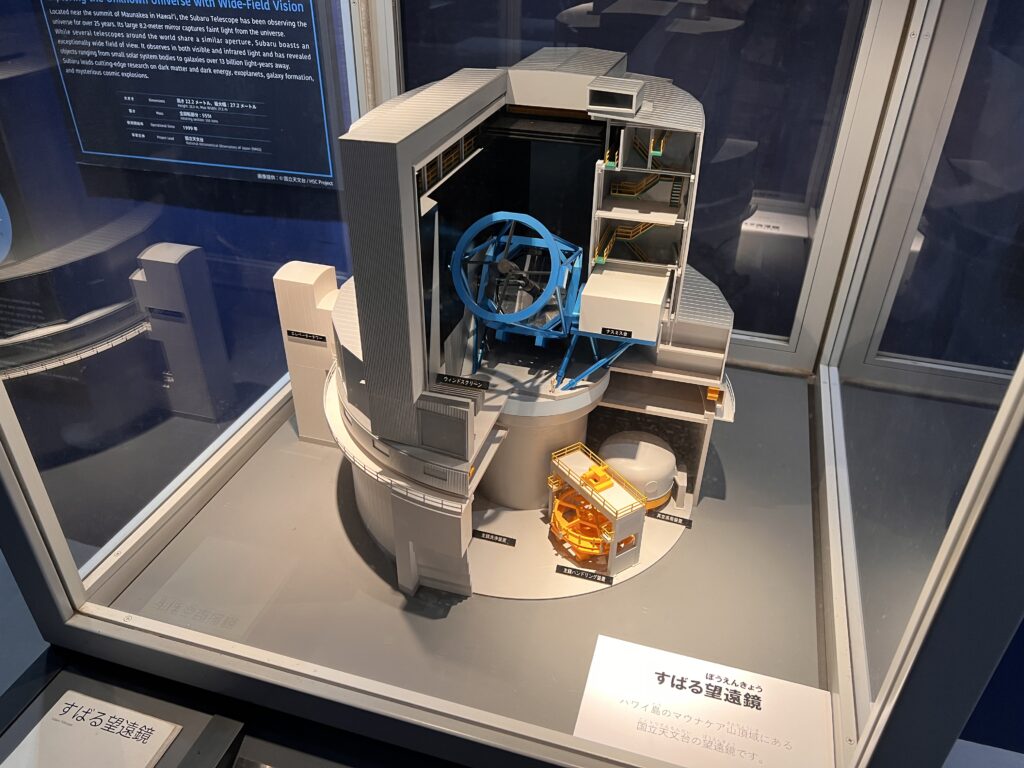

小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」がそれぞれ小惑星から地球に持ち帰った粒子を顕微鏡で観察できるほか、ボタン操作で動かせる「すばる望遠鏡」の1/100サイズ模型が展示されています。

撮影: 加治佐 匠真

撮影: 加治佐 匠真

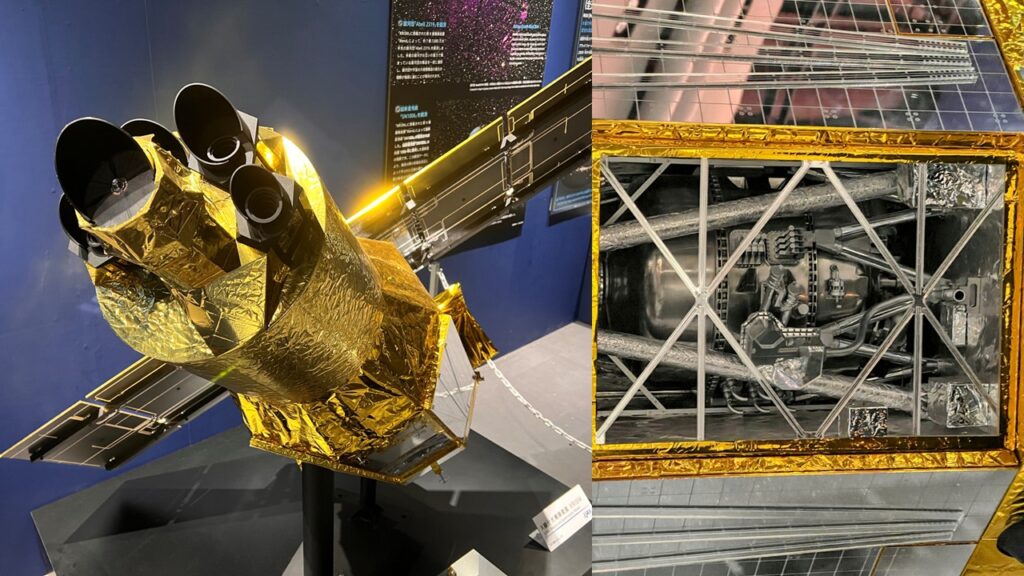

筆者のおすすめは、2023年にH-IIAロケットで打ち上げられたX線分光撮像衛星「XRISM(クリズム)」の1/5サイズ模型です。XRISMのミッションは、宇宙における物質やエネルギーの流れを、いままで以上に詳しく明らかにすることです。ミッション達成のためには、天体や宇宙空間に広がる高温のプラズマ(※)からやってくるX線をとらえ、物質の種類や温度、密度、速さを精密に測定する必要があります。

※気体へエネルギーが与えられ、プラスイオンと電子に分かれた状態のこと

これを実現するのが「マイクロカロリメータ」という絶対零度近くまで冷やされた装置で、X線を吸収した際の温度変化を計測し、そのエネルギー量を精密に測ります。天体の模型の下部では、このマイクロカロリメータも正確に再現されていますので、ぜひ注目してください。

撮影: 加治佐 匠真

ここまで、深宇宙展の注目展示や本物のロケット部品に触れるコーナーについて紹介してきました。本展監修者の戸梶歩さんは、メディア向け内覧会において「(来場者の皆さんには)自身の『推し』を見つけてほしい」とコメントしています。「推し」とは、人に薦めたいほどに深い愛着を持っている人物やモノのことです。この記事が、皆さんの「推し」を見つけるための一助になれば幸いです。

筆者プロフィール

加治佐 匠真(かじさ・たくま)

鹿児島県出身。早稲田大学卒業。幼い頃からロケットが身近な環境で育ち、中学生から宇宙広報を志す。2019年より宇宙広報団体TELSTARでライター活動を始め、2021年からはSPACE Mediaでもライターとして活動。主にロケットに関する取材を全国各地で行う。主な取材実績にH3ロケット試験機1号機CFT(2022)、イプシロンSロケット燃焼試験(2023、記事)、カイロスロケット初号機(2024、記事)など。