Credit : 和歌山県庁成長産業推進課YouTubeライブ配信よりスクリーンショット

スペースワン株式会社は12月18日(水)11時00分、和歌山県串本町のスペースポート紀伊からカイロスロケット2号機を打ち上げたが、姿勢制御の異常により打上げは失敗した。2024年3月の初号機に続いての打上げ失敗となったが、初号機より長い約3分間の飛行を達成した。

この記事では、カイロス2号機の概要を紹介するとともに、中断までの飛行経過や異常が起きた姿勢制御装置の仕組みについて、図を交えて解説する。

目次

カイロス2号機の概要

初号機との違い – 何を改善した?

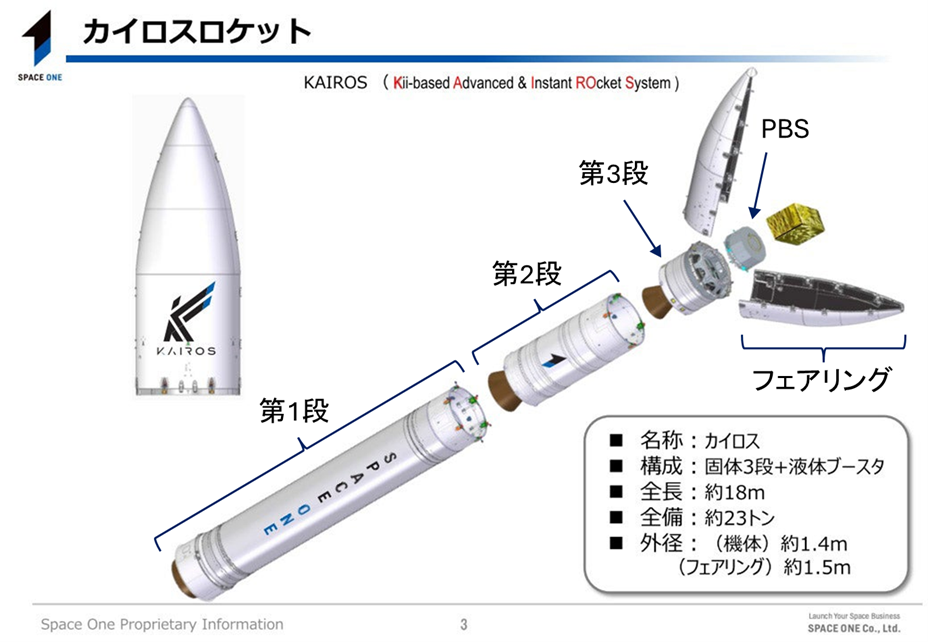

カイロスロケットは3段式の固体燃料ロケット。ちなみに第3段の上部には、液体燃料を使用した「PBS」とよばれる推進系を装備している。全長約18m、直径約1.4mであり、JAXAが運用するイプシロンロケット(全長約26m、直径約2.5m)を一回り小さくしたようなサイズ感だ。

Credit :スペースワン資料に筆者追記

2024年3月に打ち上げられた初号機は、発射約5秒後に爆発し、搭載衛星の軌道投入は達成できなかった。

これは、第1段の推力が予測値より低く、ロケット側の自律飛行安全システム(以下「自律システム」)に設定されていた飛行正常範囲を越えたために、自律システムの判断により飛行中断措置が行われた結果だという。

※スケールは実際のものと異なる。

(記者会見を元に筆者作成)

そこで2号機では、推力予測を改善するともに、厳しく設定されていた飛行正常範囲を見直したうえでの再挑戦となった。機体本体に大きな変更はない。

打上げ目的 – どんな衛星を載せていた?

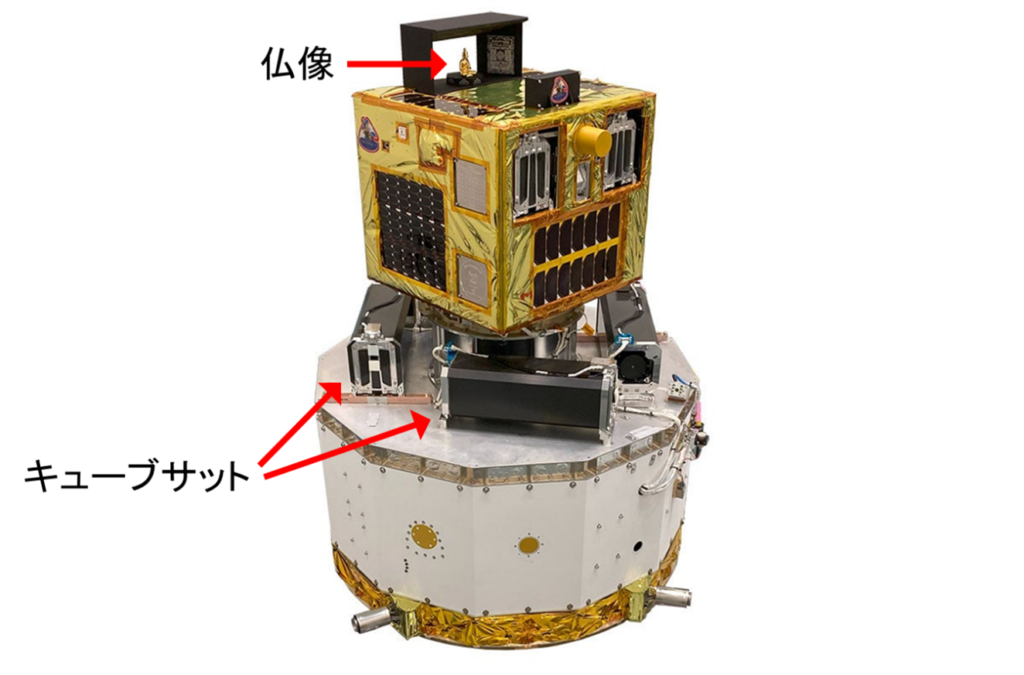

カイロス初号機では、内閣官房が開発した「短期打上型小型衛星」1機を搭載していたが、2号機には50kg級の超小型衛星1機と、3Uサイズのキューブサット4機が搭載された。なお、「3U」はキューブサットのサイズを表しており、1Uは10cm立方、3Uは1Uを3つ重ねたサイズとなる。

Credit :スペースワン資料に筆者追記

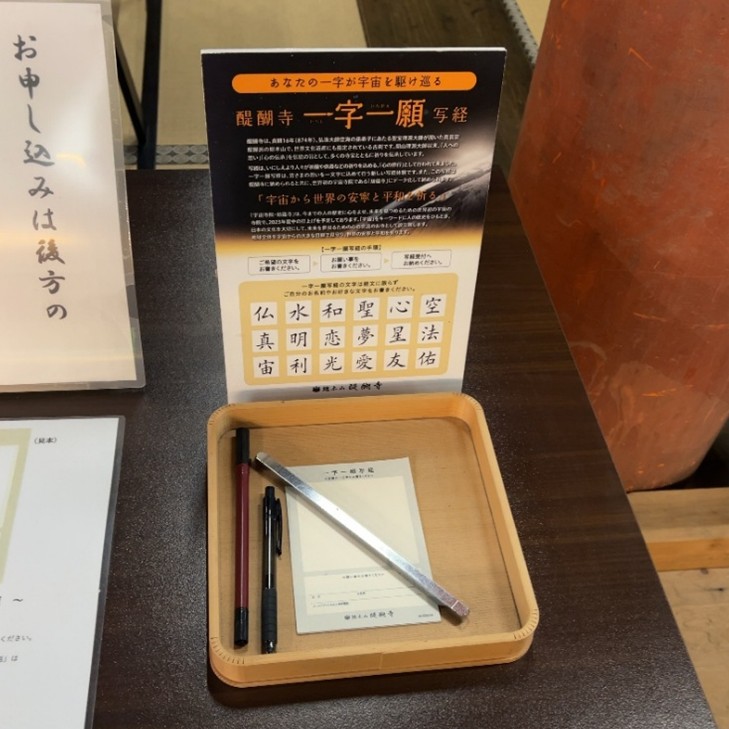

搭載衛星のうち、テラスペース社が開発した超小型衛星「TATARA-1」には、醍醐寺(京都市)の依頼により写経や願い事のデータ、仏像が搭載され、世界初の「宇宙寺院」を建立し、宇宙から祈りの心を伝える予定だった。

(筆者撮影)

また、搭載キューブサットの中には広尾学園(東京都)の高校生らが製造した「ISHIKI」も含まれていた。

一般的に、人工衛星を搭載したロケットは、衛星を目標の軌道に投入することを目標=ゴールとして打上げを行うが、今回はこれらの人工衛星を、高度約500kmの太陽同期軌道とよばれる軌道に送り届ける予定だった。

中断までの飛行経過 – なぜ飛行中断に至ったのか?

それでは、カイロス2号機発射から飛行中断までの経過を見ていこう。

2号機は12月18日11時00分00秒、第1段に点火し、発射。初号機が飛行中断した発射5秒後を超え、機体が少し傾く場面も見られたものの、約80秒後までほぼ正常に飛翔した。

しかし、約80秒後から機体が異常な回転を始め、第1段/2段が分離する141秒後まで続いた。142秒後には第2段に点火。2段目の飛行は正常で、第1段燃焼時と分離時の姿勢異常によってズレた飛行経路の修正を試みた。168秒後には衛星を保護するフェアリングも分離している。

Credit : 和歌山県庁成長産業推進課YouTubeライブ配信よりスクリーンショット

しかし、第1段に比べて小型の第2段では修正能力が足らず、設定されていた飛行正常範囲を越えたため、初号機と同じくロケット側の自律システムの判断によって飛行中断措置が取られたという。飛行を中断したのは発射から3分7秒後、到達高度は110.7kmだった。

※スケールは実際のものと異なる。

(記者会見を元に筆者作成)

異常が起きた「ノズル駆動制御」とは

どのように姿勢を制御する? – 図解でわかりやすく!

スペースワン社は打上げ後の記者会見において、発射後80秒後に「ノズル駆動制御」に異常が発生し、姿勢が乱れたと発表した。

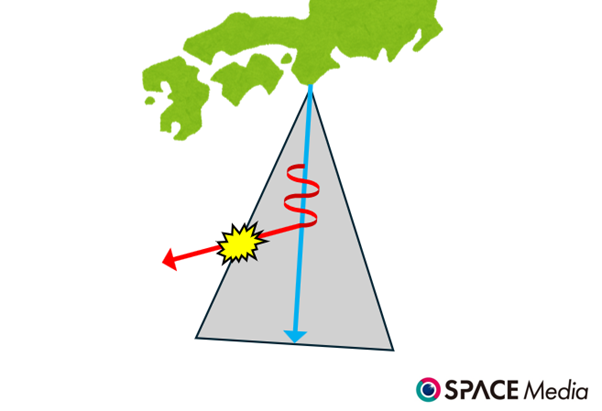

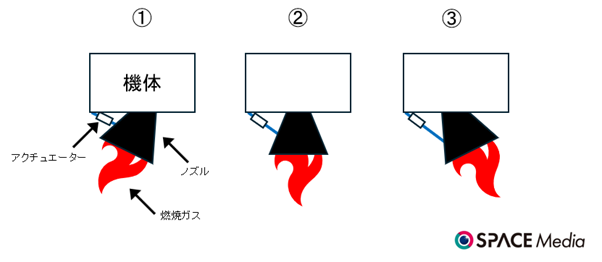

「ノズル駆動制御」とは、ロケットの姿勢を制御する方式、TVC=Thrust Vector Control(推力方向制御)の一つだ。その名の通り、ロケットの推力(=燃焼ガスの噴射)方向を変化させ、ロケットを回転させる力を生み出すことにより、ロケットの姿勢を制御する。

ロケットの燃焼ガスが噴射される円錐状の部分を「ノズル」と呼ぶが、TVCはこのノズルを動かす(駆動する)ことで、推力の方向を変化させる。

なお、ノズルは「アクチュエーター」とよばれる装置を伸縮させることにより駆動する。図1のようにアクチュエーターが左に装備されている場合、①のようにアクチュエーターを縮ませるとノズル(黒い部分)が左に傾き、③のようにアクチュエーターを伸ばすとノズルが右に傾く。この傾きを巧みに制御することにより、ロケットの姿勢もコントロールする。

(筆者作成)

TVCがロケット姿勢に与える影響を図2で見てみよう。①のように、まっすぐ上に飛んでいるロケットを左上方向に飛ばしたい場合、②のようにノズルを左に傾けると、③のようにロケット姿勢が左に傾く。ここで、④のようにノズルの傾きを元に戻せば、ロケットを左上方向に飛ばすことができる。

(筆者作成)

今回の打上げでは③から④の状態に戻らなかったことで、姿勢が異常となり、回転を続けてしまったというわけだ。

「姿勢異常」による打上げ失敗は国内で過去にも

国内のロケット打上げにおいてTVC制御が失われ、姿勢異常になり打上げが失敗したのは、今回が初めてではない。

2000年2月に旧宇宙科学研究所が「M-V」ロケット4号機を打ち上げた際には、ノズルが最も狭くなる「スロート」部分から高温の燃焼ガスが漏れたことで、アクチュエーターなどの姿勢制御機能が失われた。そのためロケット姿勢が異常となり、目標軌道に衛星を投入することができず、打上げは失敗に終わった。

なお、カイロス2号機については現在、TVCに異常が発生したことしか発表されていない。原因がTVC自体の異常か、ノズル破損や制御コンピューターの異常か、別の原因があるのか、については不明で、今後の解析を待つこととなる。

この記事では、カイロス2号機の概要と、中断までの飛行経過や異常が起きた姿勢制御装置の仕組みについて解説した。

今回も打上げ失敗という結果に終わったが、初号機より約3分長い飛行を達成し、途中姿勢異常はありつつも、フェアリング分離まで達成することができ、カイロスロケットは着実に進歩していると言える。

また、搭載した宇宙寺院はロケットと共に失われたものの、高度100km以上の宇宙空間には到達しており、宇宙寺院は「皆様の願いは確かに宇宙に届いております」とコメントしている。

(筆者撮影)

写真は、当初予定されていた12月14日の2号機打上げ直前に射点周辺で撮影した大きな虹の様子。筆者はこの虹が、近い将来打上げが成功し、ロケット関係者や地元の人々、そして搭載衛星の関係者が心から喜べる日が来ることを示す、吉兆───良いサインであると信じている。

筆者プロフィール

加治佐 匠真(かじさ・たくま)

鹿児島県出身。早稲田大学卒業。幼い頃からロケットが身近な環境で育ち、中学生から宇宙広報を志す。2019年より宇宙広報団体TELSTARでライター活動を始め、2021年からはSPACE Mediaでもライターとして活動。2024年7月よりSPACE Media編集部所属。主にロケットに関する取材を全国各地で行う。主な取材実績にH3ロケット試験機1号機CFT(2022)、イプシロンSロケット燃焼試験(2023、記事)、カイロスロケット初号機(2024、記事)など。