皆さんは「JAL」と聞くと航空機を連想するかもしれませんが、実は近年、JALグループ全体で宇宙産業へ本格的に参入しています。日本航空株式会社では2024年4月に「宇宙グループ」が新設され、商社である株式会社JALUX、航空機整備を担当する株式会社JALエンジニアリングも含め、国内外の宇宙関連企業との連携を進めています。

今回SPACE Mediaでは、JALグループ3社が手がける宇宙事業の内容と各社間の連携、展望を聞きました。

人見 英(ひとみ・はな)

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ

日本航空に客室乗務員として入社後、退職し大学院でMBAを取得。スタートアップ企業での経験を経て再入社後、ネクストモビリティや代替食などの新規事業プロジェクトに従事。2025年4月より現グループに着任し、宇宙事業開発を推進。

長尾 秀斗(ながお・ひでと)

株式会社JALUX 事業企画室 航空・空港課/

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ(兼務所属)

JALUX入社後、不動産部配属。JALUXの宇宙進出を発案し、実現に向けて事業企画室へ異動。宇宙ベンチャーへの出資や宇宙事業戦略策定に従事。2023年日本航空の宇宙事業立ち上げ時より兼務出向し、2社間で宇宙事業開発を推進。

木村 瑠夏(きむら・るな)

株式会社JALエンジニアリング 技術部 技術企画室 先端技術活用推進グループ

JALエンジニアリング入社後、航空機整備業務に従事。2024年4月、新設された現グループに着任し、宇宙技術の調査やパートナー企業への技術支援を担当。技術面からJALグループの宇宙事業の推進に取り組む

目次

JALグループ各社の宇宙事業と連携

日本航空株式会社 – 宇宙関連企業との関係を構築&宇宙ビジネスの認知拡大へ

日本航空株式会社(以下JAL)は、2017年から宇宙事業開発をプロジェクトとして継続してきましたが、昨年、2024年にはさらなる宇宙事業の拡大を目指して専属部署となる「宇宙グループ」を立ち上げました。「航空と同じ世界を、宇宙に」というビジョンを掲げ、JALが宇宙事業に参入した理由について、同グループの人見氏はこう語ります。

「JALは航空機によって、人やモノをより遠くへ運ぶという事業を70年以上かけて作り上げてきました。航空機が世界を変えていったように、宇宙事業も世界を変えていく領域だと信じています。そんな思いを持った社員が10年ほど前、月への輸送サービス提供を目指すispaceさまと出会い、資本業務契約を締結したのが、JALの宇宙事業の始まりです」(人見氏)

現在は、気球による宇宙遊覧体験を提供しようとしている岩谷技研や、宇宙往還機「Dream Chaser」を開発しているアメリカのSierra Spaceとも連携しています。

宇宙関連企業への出資と業務提携以外にも、宇宙を使って地域を活性化し、宇宙ビジネスを広める事業を行っていると語ったのは、同じく宇宙グループに所属する長尾氏です。

JALは現在、日本各地の宇宙関連施設を巡って「宇宙証印(スタンプ)」を集めるとオリジナル特典に応募できる「JAL STAR PASSPORT」プロジェクトを実施しています。第1弾特典では、合計300名の名前が記された専用パスポートが、JAXAの「きぼう」有償利用制度を活用し、国際宇宙ステーションへ送られる予定です(第1弾応募は終了しています)。取り組みの意義について、企画発案者の長尾氏はこう説明します。

Credit: 日本航空株式会社

「宇宙港整備など、いくつかの自治体が宇宙をテーマとした観光資源づくりに取り組むなか、地域を宇宙でつなぎ、活性化させる仕組みを作れないかと考えてこの商品を開発しました。また、宇宙ビジネスは業界内で大きく盛り上がっているものの、一般の方にはあまり知られていないと感じており、どうにか宇宙の魅力を1人でも多くの人に広めていければと思いました。今回の取り組みでは、JALグループとして初めて自社製品を宇宙へ持っていくことになるので、今後宇宙輸送を目指すための実証ミッションの位置づけです」(長尾氏)

また、JALは官民7社と連携して、大分空港を宇宙往還機Dream Chaserのアジア拠点として活用するための取り組みを推進しており、2025年2月には第7回日本オープンイノベーション大賞「選考委員会特別賞」を受賞しました。

大分空港の宇宙港活用といえば、ANAホールディングスとパートナーシップ契約を締結したヴァージン・オービットの事例がありますが、長尾氏はこれにまつわるエピソードを語りました。

「プロジェクト立ち上げのころ、実はANAさまと面談をしたことがありました。大分空港を宇宙港として盛り上げていくために、ここはお互い協力し合う時だと思っていました。ヴァージン・オービットは破綻しましたが、知見が大分県など関係者に蓄積され、現在も宇宙港活用の取り組みが継続されており、大分空港で宇宙機を離発着させるための道筋はずっと続いていると捉えています」(長尾氏)

株式会社JALUX – 成層圏から月面まで、希望のものを希望の場所へ

JALグループの商社として、航空機部品の調達や海外空港の運営、空港店舗運営など、幅広い事業を展開しているのが、株式会社JALUX(ジャルックス、以下JALUX)です。2023年のインタビューでは、「宇宙輸送・宇宙港・衛星活用」の3本柱で宇宙ビジネスを構想していると語っていましたが、約2年が経った現状について、JAL宇宙グループと兼務で取り組む長尾氏に伺いました。

まず「宇宙輸送」については、2023年に資本業務提携を締結した、有翼式再使用型ロケットと次世代型複合材タンクの研究・開発を行うSPACE WALKERの支援を引き続き実施しているといいます。

「コンポーネント(部品)の販売や、航空・空港事業の知見を活かして再使用型ロケットのビジネスモデルについて調査検討を行う形で機体開発の支援をしています」(長尾氏)

また、「衛星利用」については、2023年12月にJAXAベンチャー天地人と資本業務提携を締結し、2025年4月には、衛星データとAIを活用し、水道管の漏水リスクを評価する「天地人コンパス 宇宙水道局」サービスの販売代理店契約の締結も発表しています。天地人と提携を結んだ狙いについて、長尾氏はこう説明します。

「天地人さまを『S-Booster(内閣府主催の宇宙ビジネスアイデアコンテスト)』で知ったことをきっかけに、とても素晴らしいサービスだと思い、協業できる可能性を感じてアプローチしました。最初は農業分野での協業について協議していましたが、JALUXは商社として、農業や水産業、保険、不動産といった幅広い領域をカバーできるので、もっと深く提携できるのではと考え、資本提携を申し入れさせていただきました。宇宙水道局のサービス販売では、JALUXが持っている自治体ネットワークが活用できると思っています」(長尾氏)

また、今後の事業戦略においては、「宇宙輸送枠のペイロード販売」を新しい注力領域として考えていきたいと長尾氏は話します。ペイロードはロケットなどの宇宙輸送機に搭載される物品などのことであり、ペイロード販売とは顧客が宇宙へ送りたい物品の輸送手段を確保するとともに、打上げまでのサポートを実施するサービスのことです。

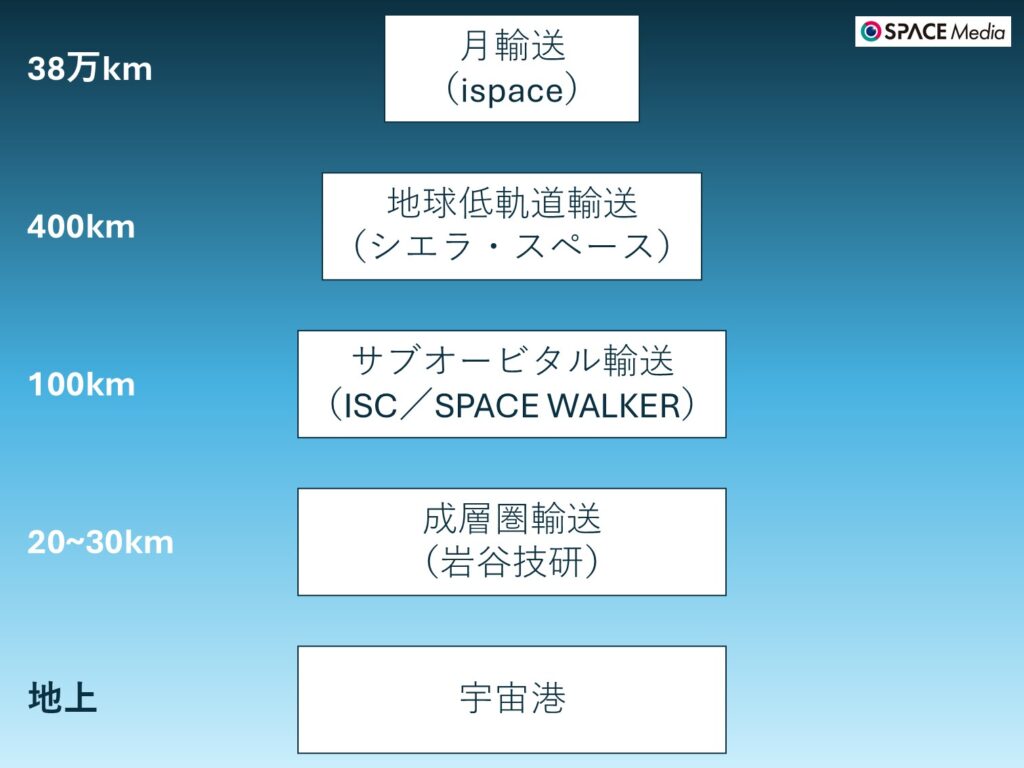

「地上から数十キロメートル前後の領域から、約38万キロメートル先の月面まで、宇宙の中でもさまざまな場所へモノを運びたいという需要が拡大していくと思われるので、商社としての強みを生かして参入していきたいと考えています。特に、成層圏や月面等への輸送需要は、これから開拓していく領域になるので、どのような事業展開をしていくのか、まさに企画検討している段階です」(長尾氏)

株式会社JALエンジニアリング – 宇宙輸送の安全・安心を守る「宇宙整備士」を目指して

JALの整備部門として、JALグループで運航されている航空機の整備を担当しているのが、株式会社JALエンジニアリング(以下JALEC)です。JALECが宇宙事業に挑戦している理由について、同社の木村氏はこう説明します。

「航空機の安全運航を実現するために培った航空機整備技術を基盤として、社会インフラの課題解決にも取り組んでいきたいという想いから、宇宙事業に挑戦しています。宇宙を生活空間とする皆様の安全・安心を守っていけるような宇宙整備士・宇宙MRO(※)を目指しています」(木村氏)

※整備・補修・オーバーホール(Maintenance, Repair and Overhaul)のことで、航空機の安全を担保するために不可欠な事業。

JALECは、再使用型宇宙往還機による宇宙輸送実現を目指す将来宇宙輸送システム(以下ISC)と、2023年に合意書を締結しました。現在は、ISCが開発するロケットの組み立てや試験、製造など現場での支援、そして整備性を重視した設計開発支援を行っています。また、その他に実施している部品調達について、木村氏はこう語ります。

「航空機部品と同じく、日本国内だけでなく海外からの部品調達も必要です。しかし、品質とコストのバランスが取れた、信頼できる調達先を選ぶことは、とても重要ですが難しい。そこで、JALグループのネットワークやJALECのアメリカ子会社の力も借りつつ、仕様に合う部品を探すところからお手伝いしています。ISCさまの他に、ispaceさまの部品調達サポートも行っています」(木村氏)

グループ全体で連携して宇宙事業を推進 社内で高まる機運

さまざまな宇宙事業を行っているJALグループ各社ですが、横の連携を大切にしながら事業を推進していると人見氏は話します。

「JALグループの中期経営計画に『宇宙』という言葉が入っているように、JALグループ全体として宇宙が持つ可能性に大きな期待を寄せています。航空事業でも、全てのグループで連携して事業を行っているように、宇宙事業でも『航空と同じ世界を、宇宙に』というビジョンの実現に向けて、一丸となって取り組んでいます」(人見氏)

例えば、JALが協業している岩谷技研の成層圏遊覧体験プロジェクトでは、定期的に安全・安心・快適な運航を行うためのマニュアル作成支援をJALが担当。運航管理の仕組みづくりや客室の空間づくりにおいても、航空機の客室設計やシート開発の知見を持つJALECが支援を担当するなど、互いに協力しながら進めているといいます。

撮影: 加治佐 匠真

そして、ペイロード販売における連携について、長尾氏はこう説明します。

「JALグループ全体として、幅広い宇宙ベンチャー各社とのつながりがあります。例えば、成層圏を手がける岩谷技研さま、サブオービタル(※)の領域ではISCさまとSPACE WALKERさま、宇宙ステーションではシエラ・スペースさま、月面はispaceさまなど。ここまで各高度の関係企業がそろっていることはなかなかないので、JALグループ全体で関係企業と連携しつつ、ペイロード販売事業はJALUXの商社的な機能を使い、販路を開拓・拡大したいと考えています」(長尾氏)

※地球を周回する軌道に乗らず、高度約100kmを弾道飛行する軌道のこと

Credit: SPACE Media編集部

また、2023年のインタビューでは社内で「宇宙ビジネス研究会」を立ち上げたと語っていた長尾氏ですが、社内での宇宙への機運は着実に高まってきているといいます。

「宇宙人財として飛び立てる、滑走路のような場を作りたいと思い、『SPACE RUNWAY』と名前を付けて、活動を続けています。宇宙情報のメール配信や意見交換会などを行っており、メンバー数は16名に増えました。保険や食品、航空などさまざまなバックグラウンドから集まり、若手も多いです。研究会での繋がりから、本業で宇宙関連事業に関わってくれたメンバーもいます。関係者が多いほうが、事業は大きく広がっていくと思いますので、社員をどんどん巻き込んで宇宙人財を増やしたいと思っています」(長尾氏)

「宇宙業界の人は温かい?」感じたギャップとは

現在宇宙事業を担当しているものの、もともと非宇宙分野の業務を行っていた3人。それぞれ、宇宙業界と非宇宙業界とのギャップを感じたことがあるといいます。

まず、今年4月に宇宙グループに着任したばかりの人見氏が感じたのは、宇宙業界関係者の「温かさ」でした。

「宇宙に携わっている方々には、本当に良い方が多いです。ライバル企業同士でも、探り合いではなく教え合いをしていて、知らないことを教えてあげるよと言ってくださる方が多く、私自身も参入しやすかったです。こんなに応援しあえる領域は珍しいですし、とても素敵だと思います。相手にとって有益になる情報を提供し合うことで良い循環ができていて、この業界は大きくなるなと感じました」(人見氏)

一方、長尾氏が感じたのは、一見近そうに見える航空領域と宇宙領域における「違い」の側面でした。

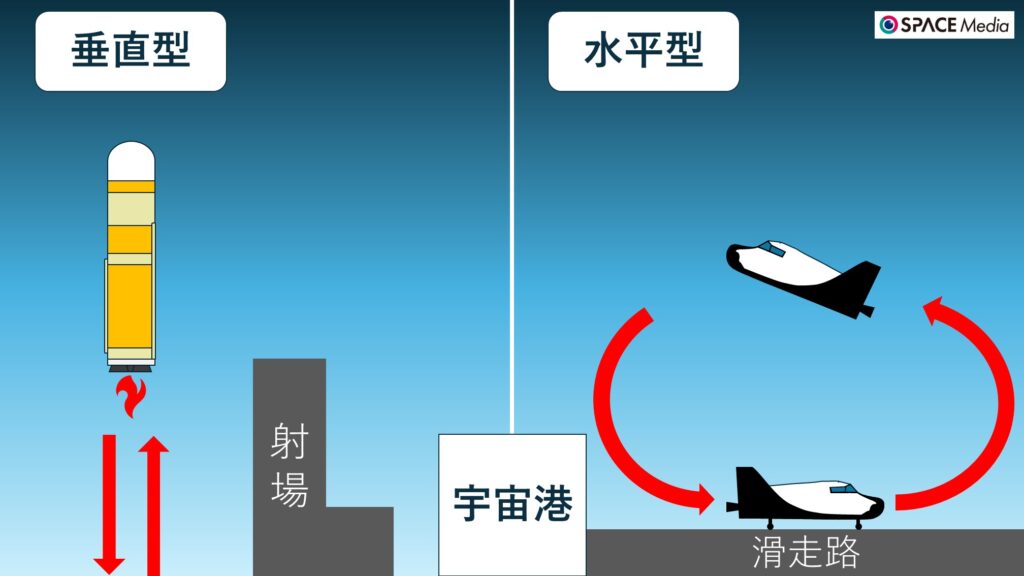

「航空と宇宙は近いと思っていましたが、厳密には別物になりうるものです。例えば宇宙港における運営モデルを考えた際に、水平型の宇宙港では既存の空港運営の知見を活かせるところが多いと感じましたが、これが垂直型になると、必要な設備や運営に関する知見も別物になります。航空領域の知見をそのまま活かせるわけではなく、新たな知見を獲得・蓄積し乗り越えないといけないギャップもあると感じました」(長尾氏)

Credit: SPACE Media編集部

また、航空機の運航の安全に直結する整備作業を担当していた木村氏が感じたのは、意思決定プロセスやリスクに対するアプローチの違いだといいます。

「航空機の整備業務は、どんな業務であっても、一つ一つ着実に、いわば『石橋を叩きに叩いて』実施していきます。一方、宇宙業界では、まだまだ不確実性がある中で、素早く柔軟に決断して行動していくことが求められていると感じますので、航空分野の価値観からどう適応していくか、ギャップを感じるところです」(木村氏)

エンジニアの目線から、航空機の安全基準・数値が算出された根拠を見つめなおし、それを有人宇宙往還機に適用したらどうなるかを常に考えているという木村氏。航空業界と宇宙業界のスピード感に対する価値観の違いは、どちらが良い・悪いという話ではないといいますが、やはり妥協できないものがあると語ります。

「航空機と同じように、一般のお客さまに再使用型ロケットをはじめとする宇宙機に乗っていただくという世界を目指しています。利用者の信頼獲得や業界の発展においても安全性は不可欠な要素だと考えており、これから検討していくべきことも多いと感じています。今後は、航空事業で築いてきたノウハウを活かし、安全性向上へ向けた取り組みを業界全体で進め、新しい、良いものを共に作り上げていきたいと考えています」(木村氏)

航空事業の知見を活かし、宇宙領域をリードする存在へ

今後JALグループ各社が宇宙事業に本格的に参入していくにあたり、今後の展望を3人にお聞きしました。

まず、JALの人見氏は、JALの70年以上の積み重ねを強みに、宇宙領域をリードすることのできる企業を目指すといいます。

「JALは70年以上かけて安心・安全・快適、定期的に高頻度で、お客さまやお荷物を運んできました。そこで培われたノウハウは、他の企業に負けない強みだと思います。JAL=航空事業のイメージが強いと思いますが、JALといえば宇宙もやっているという認知を広め、売上でも本業(航空事業)と肩を並べるまでに成長させて、宇宙領域をリードする一企業になりたいというのが高い目標です。宇宙輸送だけでなく、宇宙利用をはじめ、私たちの生活により近いところから、比較的短期で事業化できる取り組みをしつつ、この高い目標に向かっていきたいです」(人見氏)

Credit: 日本航空株式会社

次に、JALUXの長尾氏は、航空系商社としてのノウハウや実績を強みに、宇宙関連サービスを広げていきたいと話します。

「JALUXの『航空系商社』であり、航空の知見やノウハウを活用できる商社というポジションを強みに、宇宙関連の技術やサービスを民間に広げていくプレーヤーとして社会に貢献していければと考えています。また、個社ではなく、すでに航空産業で連携しているグループ全体で戦っていけるのは非常に強力ですね」(長尾氏)

そして、JALECの木村氏は、航空機整備や客室設計で培った知見が強みであり、社会実装段階の宇宙機整備にビジネスチャンスがあるのではないかと語ります。

「JALECが航空機整備で培った安全性維持の仕組みや運用コストに関するノウハウ、客室空間や座席の開発を通して培った快適性やカスタマーエクスペリエンスに関する視点を、宇宙分野へ応用することができると思っています。これまで日本では、宇宙機の安全な運用・維持に関する知識を持つ人財が非常に少なかったので、JALECが隣接する分野で安全性に関する取り組みを行ってきたことは強みです。現在は多くの宇宙機が設計開発の段階ですが、運用段階、社会実装が近づくほど、整備や部品調達はどうすればよいのか?という課題が増えてくると予想されるため、私たちの出番が増えてくる。そこがビジネスチャンスだと思います」(木村氏)

夢を確実にビジネス化し、100年後にも残る宇宙事業を作る

最後に、JALグループの宇宙事業に対するそれぞれの想いを語っていただきました。

人見氏「私自身、そして会社としても学ぶべきことは多く、いろいろな企業様と情報交換など通じて連携していきたいです。私たちだけではできないこと、気づいていないことも多くありますので、どんどんご連絡いただければと思います。また、温かい宇宙業界の方々や社内メンバーと関わるなかで、宇宙のことを知らない方たちにも宇宙を知っていただきたいという気持ちが強くなりました。ビジネス寄りの分野に限らず、宇宙の魅力を伝えるPR分野でも、連携できればと思います。先ほど申し上げた『教え合いの良い循環』のように、将来的には我々が宇宙業界へ知見を還元できる存在になりたいです」

木村氏「昨年3月まで現場で整備士として働いており、学生時代に航空宇宙工学を学んでいたものの、まさかこんな形で宇宙に携わるとは思っていませんでした。最初は不安もありましたが、関われば関わるほど、宇宙業界全体の熱気を感じますし、自分自身ワクワクしながら、楽しみながら仕事に取り組めています。社内ではまだまだ『宇宙には夢があっていいね』という認識がありますが、だからこそ、JALグループ、JALECの宇宙事業を、夢物語では終わらせたくないと強く思っています」

長尾氏「私はJALUXとJALの両方に所属しながら、宇宙事業を作っていく業務に携わってきましたので、それぞれの特性や、強み・弱みがある程度わかるようになりました。私自身が架け橋となり、各社の強みと特性を最大限生かせるような、JALグループ全体の宇宙事業戦略を作っていきたいと思っています。また、普通はいきなり新事業として『宇宙をやりたいです』と言っても、なかなかやらせてもらえないと思うのですが、JALグループは私のような若手の企画を受け入れ、挑戦できる機会を与えてくれました。これはJALグループとして挑戦に向き合う文化があってのことだと思うので、この精神を宇宙業界でも発揮していきたいです。私は、JALグループの宇宙進出に人生をかけてきていると言っても過言ではないくらいの熱意を持ってやっています。先人たちが作り上げてきた航空産業を受け継がせていただいているので、同じように100年後にも残るような良い宇宙事業を作っていきたいと思います」

グループ全体の連携を強みとして、地上から月面まで、幅広い領域の宇宙事業を手がけ始めたJALグループ。「航空と同じ世界を、宇宙に」作り出していく同グループの取り組みに注目です。

筆者プロフィール

加治佐 匠真(かじさ・たくま)

鹿児島県出身。早稲田大学卒業。幼い頃からロケットが身近な環境で育ち、中学生から宇宙広報を志す。2019年より宇宙広報団体TELSTARでライター活動を始め、2021年からはSPACE Mediaでもライターとして活動。主にロケットに関する取材を全国各地で行う。主な取材実績にH3ロケット試験機1号機CFT(2022)、イプシロンSロケット燃焼試験(2023、記事)、カイロスロケット初号機(2024、記事)など。好きな航空機はQ400とSAAB。